Inhaltsverzeichnis

Als oberster Teil des Rumpfskeletts verbindet die Halswirbelsäule den Kopf mit der Brustwirbelsäule. Insbesondere die ersten beiden Halswirbel weisen gegenüber den übrigen Wirbeln einige Besonderheiten auf, welche die enorme Beweglichkeit in diesem Bereich des Körpers gewährleisten. Im folgenden Artikel wird der Aufbau der Halswirbelsäule vorgestellt und deren Funktionsweise erläutert.

Inhaltsverzeichnis

Halswirbelsäule – Definition

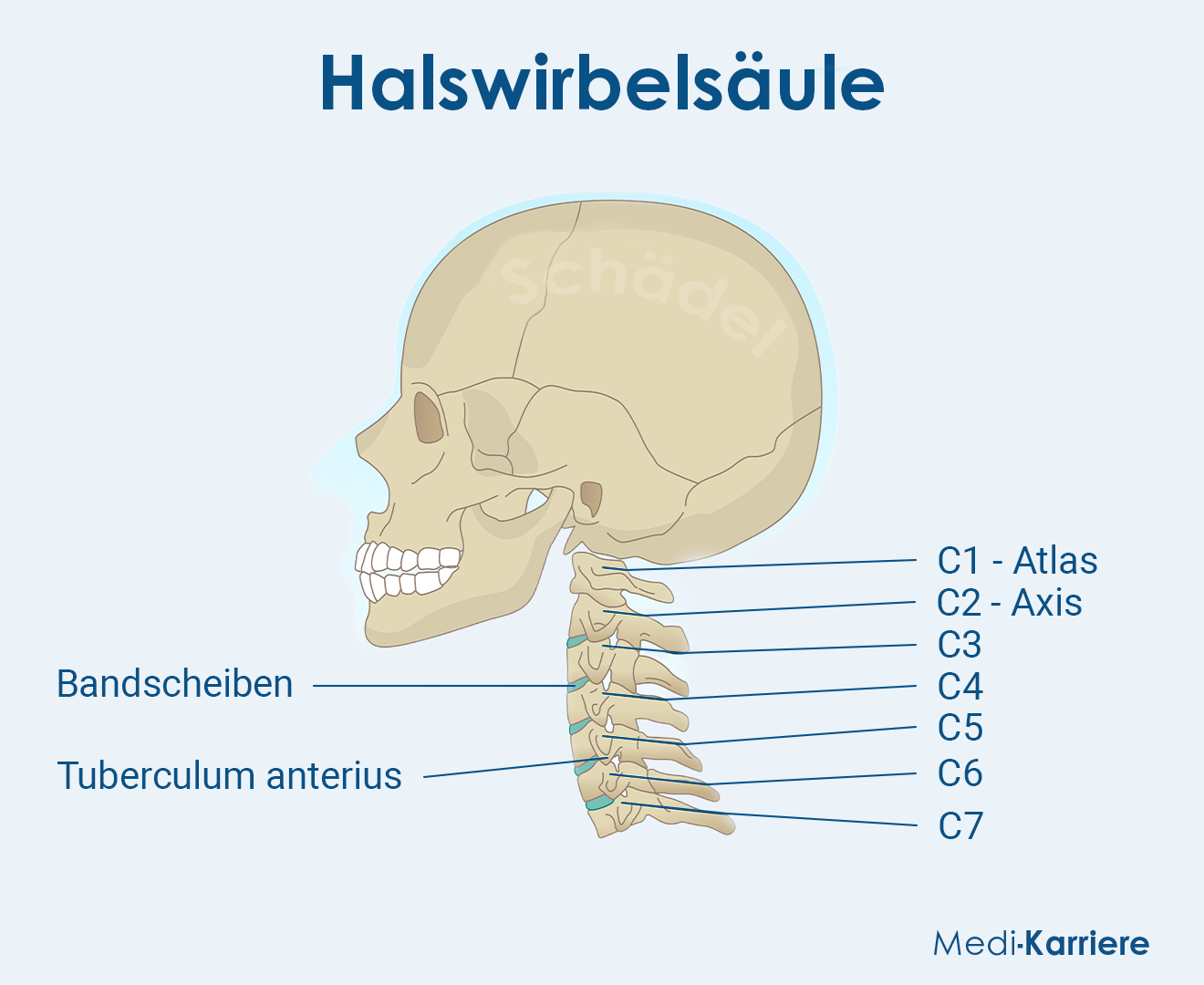

Die Halswirbelsäule (HWS) ist der erste Abschnitt der Wirbelsäule und umfasst insgesamt sieben Wirbel (Halswirbel oder vertebrae cervicales). Im Wirbelkanal der Halswirbelsäule geht das verlängerte Mark – die Medulla oblongata – in das Rückenmark (Medusa spinalis) über.

Halswirbelsäule – Aufbau und Lage

Unterhalb der Schädelbasis beginnt die Wirbelsäule mit den ersten beiden Halswirbeln, die deutlich anders aufgebaut sind als ihre Nachbarn und daher hier dezidiert beschrieben werden. An sie schließen sich weitere fünf Wirbel an. Zu den Halswirbeln zählen insgesamt acht Spinalnerven, wobei die oberen vier den Halsnervenplexus, Plexus cervicalis, bilden, während sich die unteren vier mit dem ersten thorakalen Spinalnerv (Th1) auf Höhe der Brustwirbelsäule zum Plexus brachialis vereinigen.

Atlas (C1)

Der kraniale, also am nächsten zum Schädel hin gelegene, Halswirbel wird als „Atlas“ bezeichnet und besitzt als einziger keinen Wirbelkörper. Stattdessen setzt er sich aus zwei Verdickungen, den Massae laterales, und den sie verbindenden vorderen und hinteren Wirbelbögen, Arcus anterior und Arcus posterior atlantis, zusammen. Mit der Schädelbasis steht er über die Articulatio atlantooccipitalis in Verbindung, einem Gelenk, das in mehreren Richtungen durch Bänder gesichert ist. An der Innenseite des vorderen Wirbelbogens befindet sich die Fovea dentis, in welche der Dens axis des zweiten Halswirbels greift.

Axis (C2)

Der zweite Halswirbel (Axis) besitzt den charakteristischen Dens axis, einen nach oben gerichteten Fortsatz, der vorne an der Innenseite des Atlaswirbels in der Fovea dentis mit diesem in Verbindung steht. Beide Wirbelkörper und deren Artikluation mit der Schädelbasis werden durch mehrere Bänder stabilisiert.

3. – 7. Halswirbel (C3 – C7)

Die übrigen Halswirbel weisen die typische Form mit Wirbelkörper und Wirbelbogen, Querfortsätzen und Dornfortsatz auf. Dabei ist der Dornfortsatz des siebten Halswirbels besonders stark ausgeprägt und im Nacken oft gut tastbar, was diesem Wirbel die Bezeichnung „Vertebra prominens“, also hervortretender Wirbel, eingebracht hat.

Die Querfortsätze, Processus transversi, der Halswirbel besitzen als Besonderheit gegenüber den tiefer gelegenen Anteilen der Wirbelsäule Löcher, die den Querfortsatzkanal bilden. Diese Foramina transversaria nehmen ab der Höhe des sechsten Halswirbels die aus der Arteria subclavia im Brustkorb entspringende Arteria vertebralis auf, die dann bis zur Schädelbasis herauf zieht. Letztere ist eine von zwei paarigen hirnversorgenden Arterien des Circulus arteriosus willisii.

Bänder

Atlasbögen und Schädelbasis sind durch die Membranae atlantooccipitales anterior und posterior miteinander verbunden. Einige weitere Bänder verlaufen zwischen Axis, Atlas und Os occipitale an der Unterseite des Schädels.

Zunächst einmal wird der Axis am Atlas durch das Ligamentum transversum atlantis stabilisiert. Dieses ist verflochten mit Fasciculus longitudinalis superior und inferior – auch Crus superior und inferior genannt – die sich zwischen Foramen magnum der Schädelbasis und Axis aufspannen. Gemeinsam bilden die Bänder das Ligamentum cruciatum atlantis.

Vom Dens axis ziehen das Ligamentum apicis dentis und zwei seitliche Ligamenta alaria zum Foramen magnum.

Das Ligamentum longitudinale posterius verläuft an der Rückseite des Wirbelkörpers durch den Wirbelkanal der gesamten Wirbelsäule bis hinauf zum Axiswirbel, von dem aus es sich als Membrana tectoria in das Foramen magnum fortsetzt.

Das Ligamentum nuchae, Nackenband, ist die kraniale Verlängerung des Ligamentum supraspinale, das die Processi spinosi der Wirbelsäule verbindet, und zieht von den Dornfortsätzen der Halswirbelsäule zum Hinterhaupt.

Gelenke

Wie auch in den übrigen Anteilen der Wirbelsäule befinden sich zwischen den Halswirbeln ab dem Axis abwärts Bandscheiben und Facettengelenke, die auch Articulationes intervertebrales oder zygapophysiales genannt werden. Letztere setzen sich aus den Processus articulares inferiores der jeweils oberen und Processus articulares superiores der darunter gelegenen Wirbel zusammen. Ihre Ausrichtung ermöglicht der Halswirbelsäule eine große Bewegungsfreiheit sowohl für Beugung und Streckung, aber auch für die Neigung zur Seite und die Rotation.

Atlaswirbel und Schädelbasis sind über die Articulatio atlantooccipitalis miteinander verbunden, ein Gelenk, das vor allem Flexion und Extension, also nickende Bewegungen, ermöglicht. Zwischen Atlas und Axis befinden sich einerseits die Facettengelenke und zudem die Verbindung von Dens axis und Fovea dentis. Gemeinsam bilden sie die Articulatio atlantoaxialis.

Zusätzlich besitzt die Halswirbelsäule als Besonderheit gegenüber der restlichen Wirbelsäule ab dem dritten Halswirbel die Unkovertebralgelenke oder Luschka-Gelenke, unbewegliche und mit Knorpel überzogene Verbindungen zwischen den Halswirbelkörpern, deren Funktion kontrovers diskutiert wird.

Halswirbelsäule – Aufgaben und Funktionen

Als Verbindung zwischen Kopf und Rumpf kommt der Halswirbelsäule eine besondere Bedeutung zu. Auf ihr ruht der Schädel, der zur Orientierung im Raum einen möglichst umfassenden Bewegungsradius besitzen sollte. Dies wird durch die besondere Bauweise von Atlas und Axis gewährleistet.

Halswirbelsäule – Schmerzen und Erkrankungen

Die Halswirbelsäule wird im Alltag häufig fehlbelastet. Insbesondere bei regelmäßiger Bildschirmarbeit besteht oft über einen langen Zeitraum eine ungünstige Kopfhaltung, die häufig wenig variiert wird. Zudem kommt es während bestimmter Sportarten oder im Rahmen von Verletzungen schnell zu hohen Krafteinwirkungen auf die Halswirbelsäule.

Handynacken

Bei häufigem und langem Starren auf das Smartphone wird häufig eine vornüber gebeugte Position mit rundem Rücken und eingefallenen Schultern eingenommen. Die hieraus resultierenden Schmerzen werden auch als „Handynacken“ bezeichnet, wobei der Begriff zu kurz greift, denn letztlich ist der gesamte Rücken von der Fehlhaltung betroffen.

HWS-Syndrom

Der Begriff des HWS-Syndroms umfasst sämtliche schmerzhaften und die Bewegung einschränkenden Prozesse im Bereich der Halswirbelsäule. Zumeist liegt den Beschwerden ein Verschleiß zugrunde, aber auch Entzündungen, akute Verletzungen oder Bandscheibenvorfälle werden hierunter zusammengefasst. Je nach Schmerzausstrahlung wird das Zervikalsyndrom, das nur den Hals und Nacken betrifft, von der Zervikobrachialgie mit Beteiligung der Arme unterschieden. Auch Kopfschmerzen und neurologische Symptome wie Schwindel, Tinnitus und Sehstörungen können hierunter auftreten. Mobilisationsübungen für Hals und Nacken können Beschwerden durch Fehlhaltungen vorbeugen.

HWS-Distorsion

Im Rahmen von Verkehrsunfällen kommt es zu einer abrupten Abbremsung des Körpers, während der Kopf ungebremst nach vorne schlägt. Diese Bewegung wird dann wiederum ebenso plötzlich durch den Aufprall auf den Airbag gestoppt und durch die Retraktionskräfte der Bänder und Muskeln noch verstärkt, sodass letztlich aus beiden Richtungen heftige Kräfte auf die Halswirbelsäule einwirken. Die HWS-Distorsion, auch Beschleunigungstrauma genannt, führt zu Verspannungen vor allem der muskulären Strukturen und kann sehr schmerzhaft sein, ist jedoch ungefährlich und heilt meist binnen vierzehn Tagen folgenlos aus. Wichtig ist eine Bewegungsminderung ohne vollständige Ruhigstellung in der akuten Phase, damit sich keine Fehlhaltung durch die Immobilisierung einstellt. Zum Ausschluss knöcherner Verletzungen werden heutzutage meist CT oder MRT eingesetzt.

Bandscheibenvorfall

Wie in jedem Bereich der Wirbelsäule kann es auch an der Halswirbelsäule zu Bandscheibenvorfällen kommen. Oft sind Verschleiß der Bandscheibe und der knöchernen Strukturen die Grundlage, auf der es dann durch eine akute Überbelastung zum Vorfall kommt. Bei den selteneren Bandscheibenvorfällen im oberen Bereich der Halswirbelsäule sind eher der Nacken und die Schultern betroffen, die häufigeren Läsionen in den unteren Anteilen ab C4 wirken sich auf Arm und Hand aus und führen dort zu Schmerzen, Missempfindungen oder Lähmungen. Eine genaue Diagnosestellung ist essenziell für die Planung der richtigen Therapie.

Atlanto-axiale Subluxation und Densfraktur

Der Dens axis ragt vom zweiten Halswirbelkörper aus in den ersten hinein, was Rotationsbewegungen des Kopfes ermöglicht. Dabei wird der Dens nur durch schmale Bandstrukturen gesichert. Durch Fehlanlage oder Bindegewebserkrankungen, häufiger aber durch eine akute Verletzung wie einen Sturz, kann es zu einer Verschiebung im atlantoaxialen Gelenk bis hin zu einem Riss der Bänder oder einem Bruch des Dens kommen. Hierbei kann im schlimmsten Fall der Dens auf die unteren Anteile des Hirnstamms drücken, wo auch das Atemzentrum liegt. Es kann zu Lähmungen der Muskulatur und der Atmung kommen. Bei massiven Verletzungen kann die Densfraktur, die auch als Genickbruch bezeichnet wird, daher tödlich enden, was klassischerweise beim Erhängen der Fall ist.

Untersuchung der Halswirbelsäule

Neben einer gründlichen Anamnese und Inspektion gibt es auch an der Halswirbelsäule Funktionsuntersuchungen. Wichtig ist, dass bei einem stattgehabten Unfall mit der Möglichkeit eines Wirbelkörperbruchs unbedingt zuerst eine Bildgebung, bevorzugt mittels CT oder MRT erfolgen muss, da bei einer Untersuchung ansonsten die Verletzung aggraviert werden könnte, was letztlich in einer Querschnittssymptomatik mit Spinalnervenausfällen enden kann. Besonders im Bereich des vierten oder auch der darüber liegenden Wirbelkörper besteht die Gefahr einer Schädigung des Phrenicusnervs, der das Zwerchfell als größten Atemmuskel versorgt und dessen Ausfall somit zu massiven Störungen der Atemmotorik bis hin zur Notwendigkeit einer dauerhaften maschinellen Beatmung führen kann.

Häufige Fragen

- Welche Übungen gibt es für die Halswirbelsäule?

- Kann ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule Schwindel verursachen?

- Ist ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule heilbar?

- Wie spürt man einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule?

Insbesondere Dehnungsübungen für Hals und Nacken und Mobilisationsübungen können Verschleiß und der Entwicklung von Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule vorbeugen. Dabei können zum Beispiel nickende Bewegungen bei zur Seite gedrehtem Kopf durchgeführt werden. Zudem kann im Sitzen das Kinn möglichst weit vorgeschoben und im Anschluss zurückgezogen werden, bis ein Doppelkinn entsteht. Hierbei strecken sich Nacken und Halswirbelsäule. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Übungen, die im Wechsel durchgeführt werden können.

Bei einem Bandscheibenvorfall im oberen Bereich der Halswirbelsäule kann es zu Schwindel kommen, allerdings sind Vorfälle im Bereich der unteren Halswirbelsäule deutlich häufiger. Diese verursachen eher Schmerzen und Lähmungserscheinungen in Armen und Händen.

Die meisten Bandscheibenvorfälle im Bereich der Halswirbelsäule sprechen gut auf eine konservative Therapie mit Wärme und physiotherapeutischer Beübung an. Bei schweren Ausfallerscheinungen kann allerdings eine operative Versorgung notwendig sein. Dies entscheidet sich bei der gründlichen Diagnosestellung und in Abhängigkeit vom Therapieansprechen.

Zumeist sind die unteren Anteile der Halswirbelsäule betroffen, die Nacken, Schulter und Arm versorgen. Daher kommt es in diesen Bereichen zu Schmerzen, Lähmungen oder Missempfindungen. Bei höher gelegenen Bandscheibenvorfällen können auch Kopfschmerzen, Schwindel, Tinnitus oder Sehstörungen auftreten.