Inhaltsverzeichnis

Astrozyten galten lange lediglich als passive Stützzellen des Zentralen Nervensystems. Heute weiß man jedoch: Diese Zellen können weitaus mehr und sind für fast alle Hirnfunktion von Bedeutung. In Bezug auf Struktur und Funktion sind Astrozyten die komplexesten und vielfältigsten Gliazellen des ZNS. Dieser Artikel befasst sich ausführlich mit Aufbau, Funktion und Klinik dieser Wunderzellen.

Inhaltsverzeichnis

Astrozyten – Definition

Astrozyten sind nicht-elektrisch erregbare Nervenzellen des Zentralen Nervensystems. Sie gehören zur Gruppe der Gliazellen, welche man auch als “Stützzellen” bezeichnet. Genauer gesagt zählen sie zu den Makroglia, genau wie Oligodendrozyten. Ihr Aufbau kann je nach Bedarf variieren und hängt stets von den Erfordernissen der Umgebung ab. In funktioneller Hinsicht kooperieren diese Nervenzellen mit anderen Neuronen sowie Blutgefäßen und sorgen für eine Narbenbildung bei Verletzungen des Hirngewebes.

Astrozyten – Aufbau und Morphologie

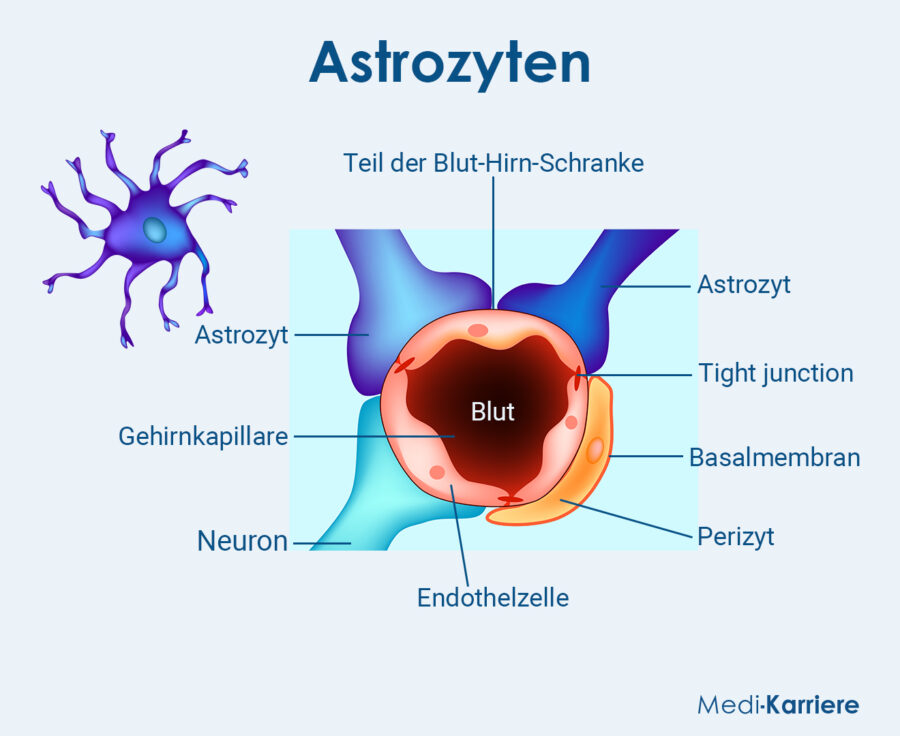

Der Zellkörper von Astrozyten ist verhältnismäßig klein. Seine Größe bewegt sich zwischen zehn und 20 Mikrometern. Dafür besitzen sie zahlreiche radiär abgehende Zellfortsätze, die sich zum Teil noch weiter verzweigen. Mit diesen Fortsätzen bedecken sie die Oberflächen benachbarter Nervenzellen und Blutgefäße. Untereinander sind sie über Gap junctions und Zonulae adherentes miteinander gekoppelt.

Anpassung an Bedürfnisse

Die genaue Form und Struktur der Astrozyten ist abhängig von den umgebenden Neuronen. Sie passen sich an deren Bedürfnisse an, indem sie schrumpfen / schwellen oder Fortsätze ausbilden. Manche Experten bezeichnen diesen Vorgang auch als "Infotropismus".

Einteilung

In morphologischer Hinsicht lassen sich zunächst zwei verschiedene Typen festlegen: protoplasmatische und fibrilläre Astrozyten. Unterscheidungsmerkmale zeigt die anschließende Tabelle.

Protoplasmatische Astrozyten Fibrilläre Astrozyten

An der Grenze, wo weiße in graue Substanz übergeht, trifft man darüber hinaus auf einen Mischtyp. Diese Zellen bezeichnet man auch als plasmatofibrilläre Astrozyten.

Astrozyten – Aufgaben und Funktion

Die Funktionen der Astrozyten hat man lange Zeit lang unterschätzt. Dabei leisten sie deutlich mehr, als lediglich die Neurone des ZNS mechanisch zu stützen. Sie sorgen für eine funktionierende Nervenaktivität, arbeiten mit den Blutgefäßen zusammen und bilden Narben bei Verletzungen. Neuere Untersuchungen gehen sogar bis hin zu einer Art Stammzellfunktion für das ZNS. Mehr Informationen zu den einzelnen Funktionen liefern die folgenden Abschnitte.

Unterstützung der Nervenfunktion

Neben ihrer Funktion als Stützzellen des ZNS tragen Astrozyten auch maßgeblich zur Funktion der Neuronen und Synapsen bei. Sie versorgen die Nervenzellen mit ausreichend Nährstoffen, indem sie beispielsweise Apolipoprotein E bilden und somit die Cholesterinzufuhr der Neuronen sicherstellen. Weiterhin führen sie nicht nur benötigte Stoffe zu, sondern transportieren auch Stoffwechselprodukte, die bei der Nervenaktivität anfallen, wieder ab. Beispielsweise umhüllen sie mit ihren Fortsätzen Synapsen und isolieren diese in gewisser Weise (“Synapsenabschirmung”). Dadurch können ausgeschüttete Neurotransmitter aufgenommen werden, welche somit nicht mehr unkontrolliert in die nähere Umgebung diffundieren können.

Darüber hinaus regulieren diese Gliazellen den Flüssigkeitshaushalt des ZNS sowie die extrazelluläre Kaliumkonzentration. Letzteres wird dadurch bewerkstelligt, dass bei einem Aktionspotential ausströmendes Kalium aufgenommen wird. Astrozyten besitzen nämlich eine hohe Leitfähigkeiten für Kalium und haben überdies extra hierfür speziell ausgebildete Transporter auf ihrer Oberfläche. Durch den Abtransport der positiv geladenen Ionen regulieren sie zudem den extrazellulären pH-Wert und dienen gewissermaßen als Puffersystem.

Eine weitere wichtige Aufgabe besteht in der Bewertung und Modulierung der neuronalen Aktivität. Die Bildung und der Erhalt von Synapsen wird durch Ausschüttung von Wachstumsfaktoren (z. B. BDNF, GDNF) gewährleistet. Die Signalübertragung durch diese Stoffe unterstützen die Astrozyten, indem sie beispielsweise die Substanzten D-Serin und Glutamat beisteuern.

Schließlich bilden Astrozyten auch die Membrana limitans gliae superficialis aus, welche auf dem Gehirn liegt und die äußere Grenzfläche darstellt.

Zusammenarbeit mit Gefäßsystem

Wofür die Astrozyten wahrscheinlich mit am bekanntesten sind, ist ihre Rolle bei der Ausbildung der Blut-Hirn-Schranke. Hierzu steuern sie eine zweite Membran bei, die Membrana limitans gliae perivascularis, welche die Blutgefäße im Kopf umhüllt. Außerdem ermöglichen sie auch den Stoffaustausch zwischen Neuronen und Blut und steuern den zerebralen Blutfluss. Letzteres passiert beispielsweise bei starker Glutamat-Freisetzung, woraufhin vasoaktive Substanzen ausgeschüttet werden.

Narbenbildung

Zwar ist dieser Prozess von außen nicht sichtbar, jedoch gibt es histologische Methoden, um die Narbenbildung im Gehirn nachzuweisen. Bei Verletzungen (z. B. Infarkt) und Erkrankungen (z. B. Entzündungen) schwellen die Astrozyten zunächst an und bilden GFAP (saures Gliafaserprotein). Anschließend proliferieren sie, was man als “Gliose” bezeichnet. Dadurch bedecken sie das verletzte Gebiet und es kommt zur Ausbildung einer Glianarbe.

Astrozyten als Stammzellen?

Neuere Forschungsprojekte konnten demonstrieren, dass Astrozyten in Kultur die Funktion von Stammzellen übernehmen können. Erste Laborexperimente hierzu sind bisher vielversprechend und könnten bahnbrechende Auswirkungen auf die Medizin haben.

Astrozyten – Klinik (Astrozytom)

Hirntumore, die sich histologisch von den Astrozyten ableiten, bezeichnet man als “Astrozytome”. Die WHO teilt diesen ZNS-Tumor in vier Grade mit jeweils unterschiedlicher Prognose ein:

Quelle: Thieme via medici: Gliome und Oligodendrogliome

ZNS-WHO-Grad Name Prognose Mittlere Überlebenszeit 1 Pilozytisches Astrozytom Gut, meist kurativ behandelbar, selten maligne Transformation >10 Jahre 2 Diffuses Astrozytom Häufig (≥ 80 %) Rezidive mit maligner Transformation, v.a. bei älteren Patienten und großen Tumoren 7 - 8 Jahre 3 Hochgradiges Astrozytom ungünstig 2 - 3 Jahre 4 Glioblastom ungünstig 2 Monate (ohne Therapie) bzw. 17 - 26 Monate (mit Therapie)

Da sich im Zytoplasma der Astrozyten Gliafilamente befinden, die aus saurem Gliafaserprotein bestehen, kann GFAP bei dieser Art von Tumoren als Tumormarker herangezogen werden. Die Therapie eines Astrozytoms ist stark abhängig von der jeweiligen Klassifikation und eventuell vorliegenden Mutationen. Zum Einsatz kommen Chemotherapie, operative Resektion sowie Radiotherapie.

Häufige Fragen

- Was sind die Astrozyten?

- Sind Astrozyten nur im ZNS?

- Was machen Astrozyten?

- Wo befinden sich Astrozyten?

- Wie gefährlich ist ein Astrozytom?

Astrozyten sind spezialisierte Zellen des Zentralen Nervensystems, die zur Gruppe der Gliazellen gehören. Sie übernehmen vielfältige Aufgaben, darunter die Unterstützung der Nervenfunktion, die Regulation des Flüssigkeitshaushalts und der Kaliumkonzentration sowie die Narbenbildung bei Hirnverletzungen. Zudem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Ausbildung der Blut-Hirn-Schranke.

Ja, Astrozyten kommen ausschließlich im Zentralen Nervensystem (ZNS) vor. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des ZNS und übernehmen dort vielfältige Funktionen, die für die neuronale Aktivität und die strukturelle Integrität des Gehirns und des Rückenmarks von entscheidender Bedeutung sind.

Astrozyten übernehmen zahlreiche wichtige Funktionen im Zentralen Nervensystem. Sie unterstützen die Nervenfunktion, indem sie Neuronen mit Nährstoffen versorgen und Stoffwechselprodukte abtransportieren. Zudem regulieren sie den Flüssigkeitshaushalt und die Kaliumkonzentration im Gehirn, bilden Narben bei Verletzungen und tragen zur Ausbildung der Blut-Hirn-Schranke bei. Darüber hinaus spielen sie eine Rolle bei der Bildung und dem Erhalt von Synapsen sowie der Modulation neuronaler Aktivität.

Astrozyten befinden sich im Zentralen Nervensystem (ZNS), das aus dem Gehirn und dem Rückenmark besteht. Sie sind in beiden Bereichen zu finden und spielen eine wichtige Rolle in der grauen und weißen Substanz des ZNS, wobei protoplasmatische Astrozyten hauptsächlich in der grauen Substanz und fibrilläre Astrozyten hauptsächlich in der weißen Substanz vorkommen.

Die Gefährlichkeit eines Astrozytoms hängt von dessen WHO-Grad, der von 1 bis 4 reicht, und vor vorliegenden Mutationen der Tumorzellen ab. Ein pilozytisches Astrozytom (Grad 1) hat eine gute Prognose und ist meist kurativ behandelbar, während ein Glioblastom (Grad 4) eine sehr ungünstige Prognose mit einer mittleren Überlebenszeit von 2 Monaten ohne Therapie bzw. 17-26 Monaten mit Therapie hat. Grade 2 und 3 haben Zwischenprognosen, wobei diffuses Astrozytom (Grad 2) häufig rezidiviert und in höhergradige Formen übergehen kann.

- Gliazellen, https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum: 08.07.2024)

- Gliome und Oligodendrogliome, https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum: 09.07.2024)