Inhaltsverzeichnis

Auch ein Embryo und Fötus produziert harnpflichtige Substanzen, die ausgeschieden werden müssen. Diese Aufgabe übernimmt der Urachus oder auch Urharngang genannt. Dieser Artikel behandelt seine Entstehung und Anatomie ausführlich und geht auf klinische Erscheinungsbilder in Zusammenhang mit dem Urachus ein.

Inhaltsverzeichnis

Urachus – Definition

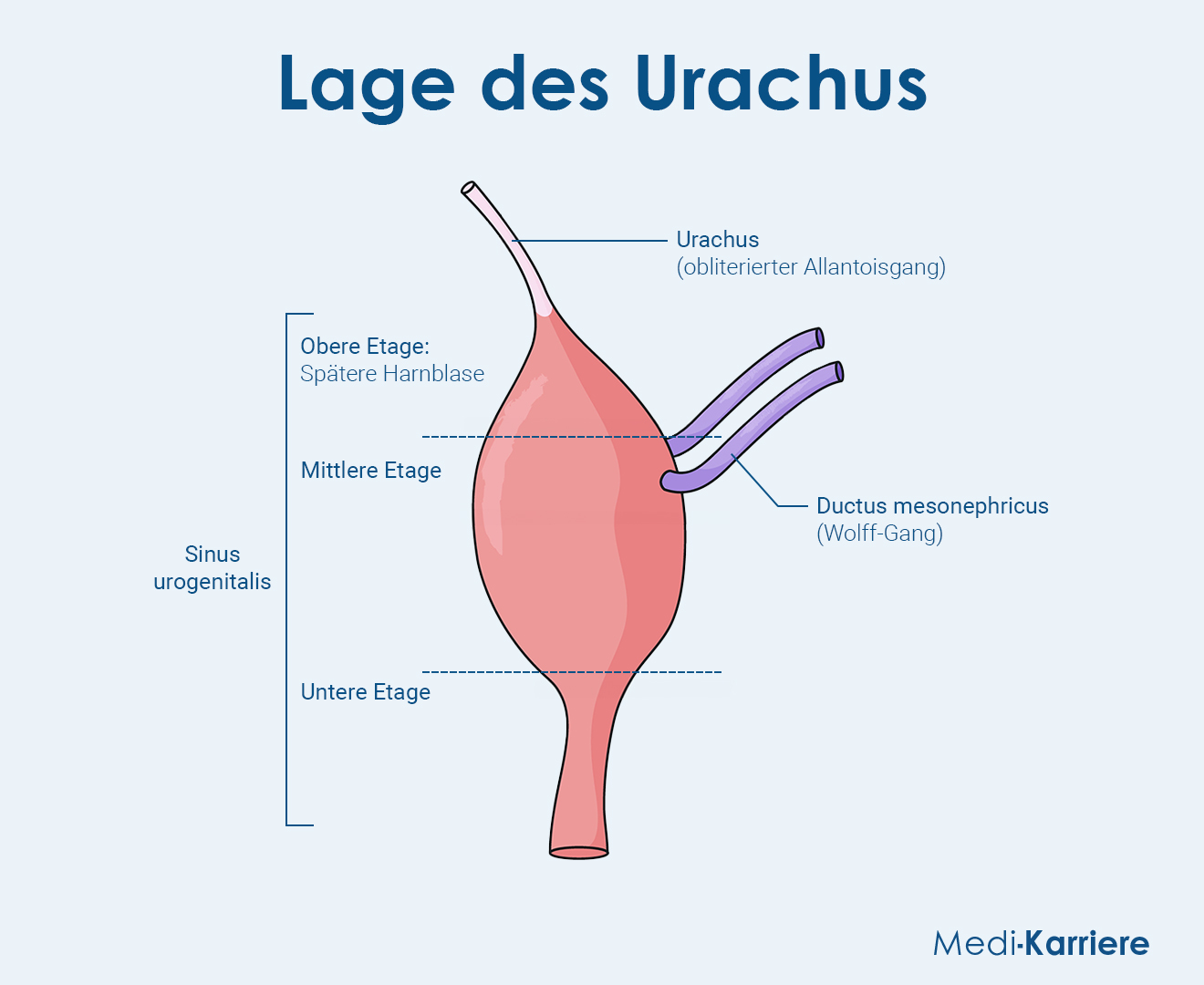

Der Urachus beschreibt eine Struktur des Embryos, die von der Spitze der späteren Harnblase (Apex vesicae) in die Nabelschnur zieht. Er obliteriert im Verlauf zum Ligamentum umbilicale medianum.

Urachus – Embryologie und Anatomie

Die embryologische Herkunft des Urachus liegt nach vielen Meinungen im Allantoisgang, wobei aber auch die Kloake als Ursprung diskutiert wird. Der Allantoisgang beschreibt eine Ausstülpung des Dottersacks, die in den Haftstiel, dem Vorläufer der Nabelschnur, zieht. Er entsteht in der dritten embryonalen Entwicklungswoche. An der Stelle, wo das Allantoisepithel zum Entoderm des Hinterdarms übergeht, entsteht die Harnblase.

Die Nabelschnur verbindet den Embryo mit der Plazenta der Mutter. Hierüber findet der Austausch von Nährstoffen und Fasen statt. Sie enthält die Nabelgefäße, den Urachus und die Reste des obliterierten Ductus vitellinus.Aufbau der Nabelschnur

Im Laufe der Entwicklung obliteriert der Allantoisgang und es entsteht der extraperitoneal in der Bauchwand liegende Urachus. Der Gang enthält ein Lumen, ist also im Inneren hohl. Spätestens nach der Geburt, meist aber schon zum Ende der fetalen Entwicklung, verschließt sich der Urachus und bildet dadurch das Ligamentum umbilicale medianum. Es wirft beim später die Plica umbilicana mediana auf.

Das Ligamentum umbilicale medianum verläuft dann als Bindegewebszug ohne Hohlraum von der Spitze der Harnblase bis zum Nabel, wobei es eine Peritonealfalte aufwirft. Dabei handelt es sich um die Plica umbilicalis mediana, von der sich beidseits die Pilcae umbilicales mediales befinden. Die Struktur des Ligamentums dient in der Chirurgie als Orientierung bei der Laparoskopie.

Urachus – Funktion

Die wichtige Funktion des Urachus liegt in der Ausscheidung von harnpflichtigen Substanzen des Embryos. Diese werden zur Plazenta geleitet und dann über die Mutter abgebaut, sodass sie aus dem Kreislauf des Embryos entfernt werden. Das ist notwendig, da der Embryo keinen typischen Urin produziert und diesen nicht abgeben könnte, wie es ein Mensch außerhalb des Mutterleibs kann.

Zu den harnpflichtigen Substanzen zählen Endprodukte des Stoffwechsels, sogenannte Katabolite, welche dauerhaft ausgeschieden werden müssen. Beispiele dafür sind der Harnstoff, die Harnsäure oder das Kreatinin. Ionen wie Kalium oder Natrium zählen laut Definition allerdings nicht zu dieser Gruppe an Stoffen.

Urachus – Klinik

Der Urachus spielt eine Rolle bei verschiedenen Pathologien, die grundsätzlich darauf beruhen, dass die Obliteration, also der Verschluss des Hohlraums, nicht vollständig abläuft. Die Pathologien bezeichnet man als Urachusanomalien, wobei man zwischen vier Formen je nach Schweregrad unterscheidet:

- persistierender Urachus

- Urachuszyste

- Urachussinus

- vesikourechales Divertikel

Im Erwachsenenalter weisen Urachusanomalien oft Adenokarzinome auf. Das sind maligne (bösartige) schlecht differenzierte Tumore. Epidemiologisch treten Urachusanomalien relativ häufig auf, auch wenn die Zahlen über die Prävalenz nur unzureichend sind. Bei Kindern liegt die Inzidenz bei 1,6 Prozent, bei Erwachsenen bei 0,63 Prozent. Mehr als 50 Prozent der symptomatischen Urachusanomalien gehen mit hochmalignen und schlecht differenzierten Tumoren wie Adenokarzinomen oder Plattenepithelkarzinomen einher. Etwa 20 Prozent der betroffenen Patienten weisen zum Zeitpunkt der Diagnose bereits Metastasen auf. Das Urachuskarzinom ist aufgrund seiner 5-Jahres-Überlebensrate von 50 Prozent sehr ungünstig.

Die Entstehung der vier Formen lassen sich durch die variablen Wachstumsvorgänge im Rahmen des Deszensus der Harnblase und der Bildung der vorderen Bauchwand erklären.

Klinische Symptomatik von Urachusanomalien

Beim persistierenden Urachus kommt es zu einer Absonderung von Urin über dem Bauchnabel, nachdem die Nabelschnur abgestoßen wurde. Bei einer reinen Urachuszyste hingegen bleibt ein Lumen in der Mitte des Gangs bestehen. Hierüber ist eine Sekretion von Schleim aus dem Epithel, dass das Lumen auskleidet, möglich, wodurch eine tastbare Raumforderung im Bauchnabel entstehen kann. Kommt es in diesem Rahmen zu einer Entzündung, fällt der Bereich unterhalb des Bauchnabels durch Schwellung und Schmerzempfindlichkeit auf.

Der Urachussinus präsentiert sich mit wiederkehrenden Entzündungen und dadurch mit Schwellung und Rötung um den Bauchnabel. Das reine vesikourechale Divertikel verursacht in der Regel keine Symptome, lediglich in wenigen Fällen kommt es zu einer Häufung von wiederkehrenden Harnwegsinfekten oder zu Blasensteinbildungen.

Diagnostik

Die Ultraschalluntersuchung, Sonografie, ist das Mittel der Wahl zur Diagnostik von Urachusanomalien. Alternativ kann ein MRT zur besseren Differenzierung helfen.

Die Diagnose des persistierenden Urachus wird häufig aufgrund der Symptomatik bereits bei Säuglingen oder Kleinkindern gestellt. Er tritt auch oft in Begleitung mit anderen Fehlbildungen wie das Prune-Belly-Syndrom oder der Omphalozele auf. Stellt man die gefüllte Harnblase sonografisch dar, ist ein flüssigkeitsgefüllter Raum bis zur Höhe des Bauchnabels sichtbar.

Die Urachuszyste präsentiert sich mit einer Obliteration kaudal und kranial der Zyste. Für den Nachweis eines Urachussinus kommt zusätzlich Kontrastmittel zum Einsatz, sofern die Ursache in einer geplatzten Urachuszyste liegt, die Richtung Nabel drainiert. Perforiert die Zyste hingegen in die Blase und entwickelt sich dadurch der Urachussinus, kommt ein laterales Zystogramm zum Einsatz.

Das vesikourachale Divertikel befindet sich typischerweise am Blasendach, da das Richtung Blase zeigende Urachuslumen offen bleibt. Auch eine spontan in die Harnblase perforierte Urachuszyste kann das Divertikel verursachen. Zur Abgrenzung von anderen Urachusanomalien dient das laterale Zystogramm.

Therapie

Treten im Kindesalter keine Symptome auf, bedarf es keiner Therapie. Bei Säuglingen mit wenigen Symptomen sollte man zunächst bis zum Ende des ersten Lebensmonat warten, da sich das Lumen von selbst verschließen kann. Auch aufgrund der operativen Komplikationen wird bis zum Ende des ersten Lebensjahres grundlegend ein konservatives Vorgehen vorgezogen. Treten allerdings wiederholt symptomatische Episoden auf, kann der Urachus zur Vermeidung weiterer Komplikationen laparoskopisch entfernt werden.

- Schünke M et. al., Prometheus LernAtlas (Innere Organe), 5. Auflage, Thieme

- Blasendivertikel und Urachusnaomalie, https://www.springermedizin.de/... , (Abrufdatum: 31.08.2024)

- Plazenta, Nabelschnur, Amnion, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 31.08.2024)