Inhaltsverzeichnis

Bindegewebe findet sich in vielen unterschiedlichen Formen im Körper. Eine davon ist die Aponeurose, die eine flächige Struktur beschreibt. Aponeurosen befinden sich an den verschiedensten Stellen des Körpers und spielen ebenfalls eine Rolle in der Klinik. Dieser Artikel beschäftigt sich übersichtlich mit den wichtigsten Aponeurosen und wirft einen Blick auf die Aponeurotomie, die Entfernung der Struktur.

Inhaltsverzeichnis

Aponeurose – Definition und Funktion

Eine Aponeurose beschreibt eine flächige Struktur, die aus straffem Bindegewebe besteht. Funktionell dient sie als Ansatz von mindestens einem Muskel. Das ist beispielsweise bei der Dorsalaponeurose der Finger der Fall. Andere wirken eher stabilisierend, wie die Plantaraponeurose am Fuß, oder schützend, wie die Palmaraponeurose an der Handinnenfläche.

Synonym wird oft auch die Bezeichnung als Sehnenplatte verwendet, da Aponeurosen eine Form von Sehnen darstellen. Sie sind für die Kraftübertragung vom Muskel auf das Skelett wichtig und verbinden deshalb Muskelgewebe mit dem Knochen.

Aponeurose – Anatomie und Vorkommen

Entlang des gesamten Körpers liegen die Aponeurosen verstreut, einige davon am Kopf und Hals, andere wiederum vor allem am Bauch (Abdomen), Händen und Füßen. Die folgenden Abschnitte vermitteln einen Eindruck der genaueren Anatomie der jeweiligen Bereiche und Funktionen, wobei der Grundaufbau als bindegewebige Platte stets gleich bleibt.

Aponeurosen am Kopf und Hals

Am Kopf und Hals befinden sich mehrere Aponeurosen. Direkt am Schädel liegt die Galea aponeurotica. Sie bedeckt ähnlich wie eine Kappe die obere Fläche des Schädels und bildet einen Teil der Kopfschwarte. Sie dient als Ansatz für die Bäuche des Musculus occipitofrontalis und ist darüber am Hinterhauptbein (Os occipitale) an der Linea nuchae suprema befestigt. Nach vorne (anterior) läuft die Galea aponeurotiva Richtung Nasenspitze aus, während sie sich lateral (seitlich) in der Fascia temporalis fortsetzt. An dieser Stelle entspringen der Musculus auricularis anterior und superior. Sammelt sich Blut unterhalb dieser Aponeurose, spricht man von einem subgalealem Hämatom.

Die Gaumenaponeurose bildet die Grundlage des Gaumensegels, auch weicher Gaumen genannt. Alle Gaumenmuskeln, die der Bewegung des weichen Gaumens (Velum palatinum) dienen, strahlen in die Sehnenplatte ein. Neueren Erkenntnissen zufolge stellt die Gaumenaponeurose eine Verlängerung des Periosts der umliegenden Knochen dar. An ihr setzen der Musculus tensor veli palatini, Musculus levator veli palatini und der Musculus uvulae an, gleichzeitig dient sie als Ursprung für den Musculus palatoglossus und den Musculus palatopharyngeus.

Zwischen der Schleimhaut der Zunge und der Zungenmuskulatur befindet sich die Zungenaponeurose (Aponeurosis linguae). Auch sie dient teilweise als Ansatz für die Muskulatur der Zunge, außerdem ist sie im hinteren Bereich mit dem Septum linguae verwachsen.

Aponeurosen an der Hand

An der Hand gibt es zwei wichtige Aponeurosen, die Palmaraponeurose des Handtellers und die Dorsalaponeurose an den Fingern.

Die Palmaraponeurose breitet sich fächerförmig in der Hohlhand (Palma manus) aus. Sie besteht aus einer dreidimensionalen Anordnung von transversalen, vertikalen und longitudinalen Bindegewebsfasern, die über fibröses Bindegewebe mit der darüber liegenden Haut verbunden sind. Diese Bindegewebsschicht bildet gleichzeitig die Palmarfaszie. Durch ihre enge Verbindung lassen sich Palmaraponeurose und -faszie nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Die Palmaraponeurose bedeckt die kurze Handmuskulatur im Bereich der Hohlhand und geht an den Seiten in die Faszien der Thenarmuskulatur Richtung Radius und der Hypothenarmuskulatur Richtung Ulna über. Teilweise werden diese Übergänge auch zur Palmaraponeurose im weiteren Sinn gezählt. Im engeren Sinn beschreibt die Palmaraponeurose jedoch den zentralen, dreieckigen Part, wobei die zum Körper zeigende Spitze mit der Sehne des Musculus palmaris longus und dem Ligamentum carpi transversum in Verbindung steht. Der vom Körper weg zeigende Teil teilt sich in vier Faserzüge, die zu den einzelnen Fingern verlaufen.

Funktionell ist die Palmaraponeurose wichtig für das Greifen, sowie für den Schutz der in dem Bereich liegenden Blutgefäßen und Nerven.

Eine klinische Erkrankung der Palmaraponeurose ist die Fibrosierung, die zum Erscheinungsbild der Dupuytren-Kontraktur führt. Im Rahmen der idiopathischen Fibrosierung wachsen und teilen sich Fibroblasten vermehrt, wodurch Myofibroblasten mit abnormer Funktion entstehen. Sie beeinflussen die Kollagenbiosynthese, sodass vermehrt Kollagen Typ III gebildet wird, obwohl in der Aponeurose typischerweise Kollagen Typ I vorliegt. Die genaue Pathogenese des Morbus Dupuytren ist allerdings unklar. Symptomatisch präsentieren sich Patienten mit Hautverdickungen und Einziehungen in der Hohlhand, sowie im Verlauf mit einer zunehmenden Beugekontraktur der Fingergelenke.Dupuytren-Kontraktur

Die Dorsalaponeurosen liegen an der Rückseite der Finger. Sie sind funktionell sehr bedeutsam, da sie einigen Extensoren der Hand als Ansatz dienen. Man unterscheidet im Aufbau einen Tractus intermedius vom Tractus lateralis. Der mittlere Trakt (Tractus intermedius) liegt auf der Rückseite der Finger und zieht dort vom Körper weg nach distal bist zum mittleren Fingerglied (Phalanx media). Wird er durchtrennt, entsteht die Knopflochdeformität. Der Tractus lateralis, lateraler Trakt, liegt seitlich an jedem Finger und zieht bis zum Fingerendglied (Phalanx distalis).

Rektusscheide

Die Rektusscheide bildet sich durch die Aponeurosen der seitlichen Bauchmuskeln. Zu diesen zählen folgende:

- Musculus obliquus externus abdominis: Er bildet die Externusaponeurose.

- Musculus obliquus internus abdominis: Er bildet die Internusaponeurose.

- Musculus transversus abdominis: Er bildet die Transversusaponeurose.

Diese drei Aponeurosen vereinigen sich und hüllen damit den geraden Bauchmuskel (Musculus rectus abdominis) ein. Dabei lassen sich zwei Verläufe unterscheiden, die durch die Linea arcuata getrennt werden. Die Linea arcuata entsteht durch die Vereinigung aller Aponeurosen der seitlichen Bauchmuskeln, die anschließend vor den Musculus rectus abdominis ziehen. Sie liegt etwa drei bis fünf Zentimeter unterhalb des Bauchnabels.

Oberhalb der Linea arcuata verlaufen vor dem Musculus rectus abdominis die Externusaponeurose und die vorderen Fasern der Internusaponeurose. Sie bilden das vordere Blatt (Lamina anterior). Das hintere Blatt (Lamina posterior) besteht aus den hinteren Anteilen der Internusaponeurose, sowie der Transversusaponeurose, der Fascia transversalis und dem Peritoneum parietale.

Unterhalb der Linea arcuata verlaufen alle drei Aponeurosen vor dem Musculus rectus abdominis und bilden das vordere Blatt (Lamina anterior). Somit besteht das hintere Blatt (Lamina posterior) nur noch aus der Fascia transversalis und dem Perotoneum parietale.

Funktionell dient diese Struktur einerseits der Stabilisation des Musculus rectus abdominis, andererseits sorgt sie durch die Spannung der Bauchdecke für ausreichend Platz im Bauch für die dort liegenden Organe.

Retinaculum patellae

An der Kniescheibe (Patella) befindet sich das Retinaculum patellae, welches in der äußeren Schicht der Gelenkkapsel des Kniegelenks liegt. Demnach verstärkt es den Halteapparat der Patella und die Gelenkkapsel. Außerdem wirkt es an der Extension im Kniegelenk mit.

Am Retinaculum patellae lassen sich zwei Anteile unterscheiden, das äußere Retinaculum patellae laterale und das inntere Retinaculum patellae mediale. Der laterale Part setzt sich aus der Aponeurose des Musculus vastus lateralis, des Musculus rectus femoris und Fasern des Tractus iliotibialis zusammen. Die Muskeln gehören zu der Oberschenkelmuskulatur. Das Retinaculum patellae laterale zieht seitlich an der Patella entlang, wobei sich Fasern zur äußeren Seite und zum Ligamentum collaterale fibulare abspalten. Seinen Endpunkt findet es lateral der Tuberositas tibiae.

Der Musculus vastus medialis bildet mit seiner Aponeurose den medialen Anteil. Die Struktur verläuft medial entlang der Patella und sendet Fasern zum Ligamentum collaterale tibiale, wobei es seinen Endpunkt medial der Tuberositas tibiae findet.

Weiterhin kann man zwischen longitudinalen und transversalen Fasern unterscheiden. Die transversalen Fasern des lateralen Anteils (Retinaculum patellae transversale laterale) gehen aus dem Tractus iliotibialis hervor und setzen lateral an der Patella an. Dabei besteht keine Verbindung zum Epicondylus lateralis femoris. Diese stellen die Kaplan-Fasern her. Bei etwa einem Drittel der Menschen lassen sich transversale Fasern des medialen Parts unterscheiden. Sie verlaufen vom Epicondylus medialis femoris zur medialen Seite der Patella. Diese transversalen Fasern sichern die Stabilität der Kniescheibe. Physiologischerweise liegt beim Kniegelenk eine Valgusstellung vor, umgangssprachlich als X-Stellung bezeichnet. Dadurch will sich die Kniescheibe nach außen verlagern, was die transversalen medialen Fasern verhindern.

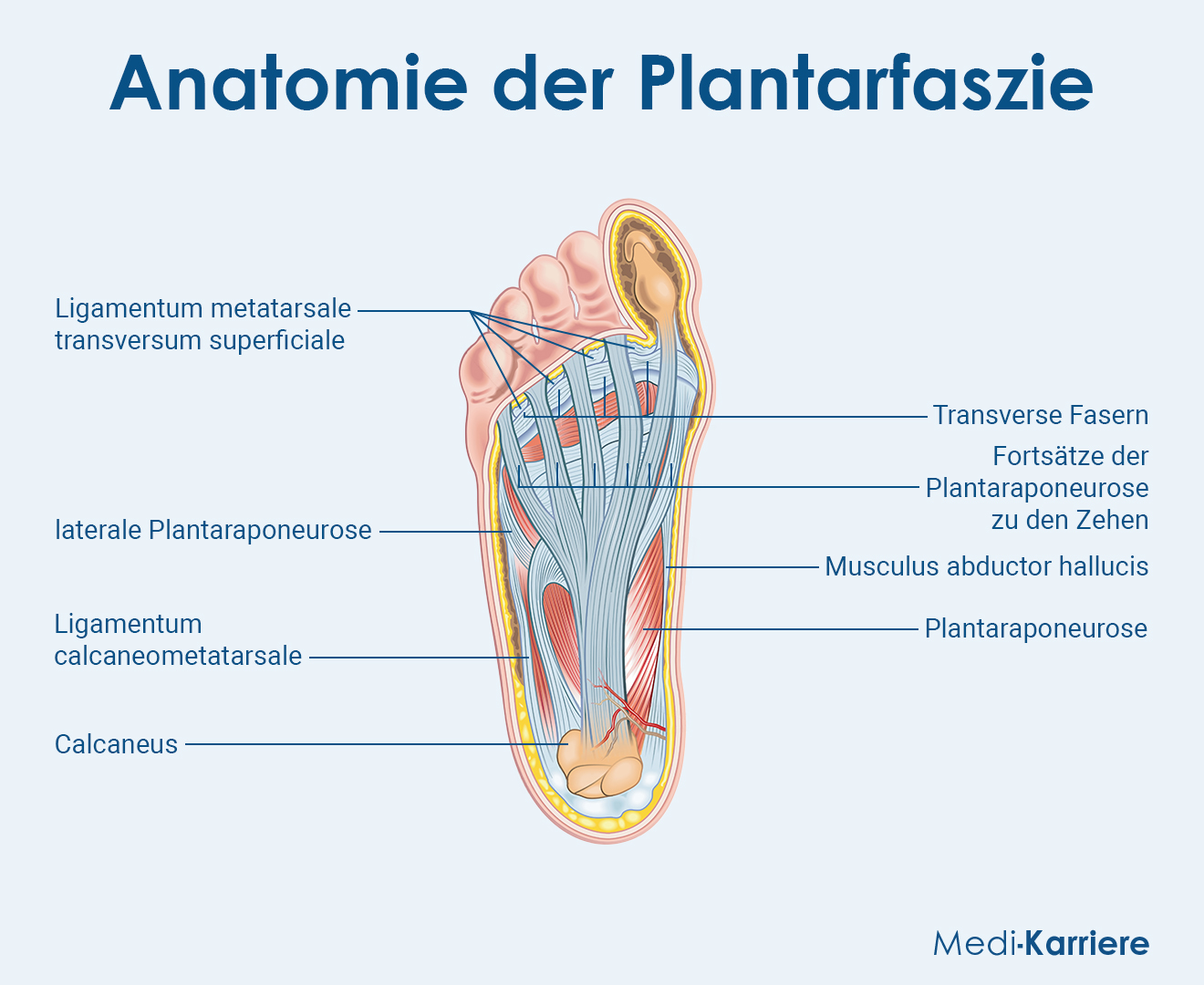

Plantaraponeurose

Wie bei der Hand die Palmaraponeurose gibt es am Fuß die Plantaraponeurose, die um Fußgewölbe (Planta pedis) zwischen der Haut und Fußmuskulatur gespannt ist. Sie entsteht am Calcaneus (Fersenbein) und läuft V-förmig Richtung Zehen, wo sie in den Grundgelenken der Zehen ansetzt.

Funktionell dient sie der Stabilisierung des Längsgewölbes, was durch ihre anatomische Lage sehr gut möglich ist. Außerdem ist die Plantaraponeurose mit der Haut verwachsen, wodurch sie diese fixiert. Das wiederum ermöglicht einen sicheren Stand. Analog zum Morbus Dupuytren entsteht bei der Plantaraponeurose durch Fibrosierung das klinische Bild des Morbus Ledderhose.

Aponeurose – Klinik

Die Aponeurosen des Körpers können klinisch unterschiedlich auffällig werden. Möglich sind Entzündungen der Aponeurose, die in Schmerzen, Schwellungen und Rötungen enden, aber auch Verletzungen durch Überlastung oder Gewalteinwirkung. Dadurch können Risse in dem Bindegewebe entstehen. Weiterhin ist es möglich, dass die Aponeurosen degenerieren und damit ihre Funktion verlieren. Die Zystenbildung innerhalb einer Aponeurose ist auch möglich. Hierbei wird Flüssigkeit in der Aponeurose eingeschlossen, was sich mit Schmerzen und Schwellung äußert.

Ein Beispiel für eine Entzündung ist die Plantarfasziitis, eine Entzündung oder Überreizung der Plantarfaszie. Man zählt Beschwerden im Bereich der Fußsohle, meist an der medialen Ferse, zu dieser Pathologie. Patienten präsentieren sich mit brennenden Anlaufschmerzen nach längerem Sitzen oder beim Aufstehen, sowie Druckschmerzen am medialen Calcaneus. Ursachen können neben biomechanischen Faktoren auch Trainingsfehler sein. Die Therapie erfolgt zunächst konservativ über Einlagen, Dehnung und Anpassung der Belastung, eine operative Versorgung kommt nur bei frustranem Therapieverlauf in Frage. Hierbei wird die Plantarfaszie chirurgisch abgelöst.

Aponeurotomie

Der Eingriff zur Entfernung oder Durchtrennung einer Aponeurose wird als Aponeurotomie bezeichnet. Vor allem bei Morbus Dupuytren im Stadium zwei liegt die Indikation dafür vor. Dabei kann man die pathologisch veränderten Anteile entfernen und das normale Gewebe belassen (partielle Aponeurektomie), aber auch eine scharfe Aponeurotomie ist möglich. Hier durchtrennt man die Sehnenplatte im Bereich des knotig-fibrösen Stranges.

Die letzte Stufe ist die totale Aponeurektomie, bei der radikal die gesamte Sehnenplatte entfernt wird.

- Aumüller G et. al., Duale Reihe Anatomie, 5. Auflage, Thieme

- Schünke M et. al., Prometheus LernAtlas der Anatomie (Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem), 5. Auflage, Thieme

- Tendinopathie, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 06.09.2024)

- Morbus Dupuytren, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 06.09.2024)

- Bindegewebe, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 06.09.2024)