Inhaltsverzeichnis

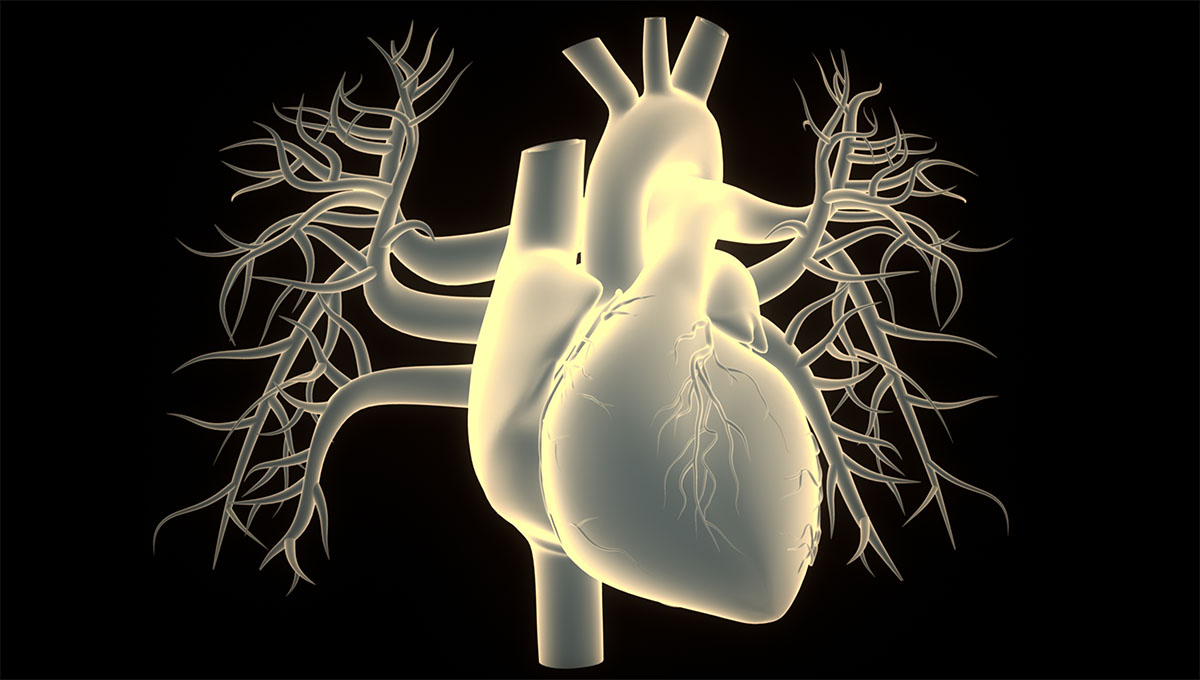

Neben der Aorta gibt es noch einen anderen großen Abgang vom Herzen, den Truncus pulmonalis. Er ist dafür zuständig, dass das Blut in den Lungenkreislauf gelangen kann und dort wieder Sauerstoff zur Versorgung des restlichen Körpers aufnimmt. Dieser Artikel beschäftigt sich ausführlich mit dem Aufbau und dem Verlauf des Stamms der Lungenarterien. Außerdem geht er zum Schluss auf zwei wichtige klinische Pathologien im Zusammenhang mit dem Truncus pulmonalis ein.

Inhaltsverzeichnis

Truncus pulmonalis – Definition und Funktion

Der Truncus pulmonalis beschreibt den Stamm der Lungenarterien. Er geht direkt aus der rechten Kammer des Herzens hervor und beginnt auf Höhe der dritten Rippe. An der Bifurcatio trunci pulmonalis teilt er sich in seine zwei Äste auf, bis zu diesem Punkt verläuft er unterhalb des Aortenbogens (Arcus aortae).

Seine Aufgabe ist die Weiterleitung des sauerstoffarmen Blutes aus dem rechten Ventrikel in Richtung der Lunge, womit er die Grundlage für den Lungenkreislauf schafft. Über diesen wird das Blut wieder mit Sauerstoff angereichert, was für die Versorgung von allen Organen notwendig ist.

Truncus pulmonalis – Anatomie, Verlauf und Embryologie

Der Truncus pulmonalis liegt von allen großen Gefäßstämmen des Herzens am weitesten vorne (ventral). Seine Lage kann man sich bei Blick auf den Brustkorb auf der linken Seite parasternal (neben dem Brustbein) etwa auf der Höhe des zweiten Rippenzwischenraums (Interkostalraum) vorstellen. Sein Anfang liegt auf Höhe der linken dritten Rippe, von dort steigt er nach oben auf. Der Conus arteriosus kennzeichnet diesen Beginn. Dabei handelt es sich um einen kegelförmigen, glattwandigen Übergang der rechten Kammer in den Truncus pulmonalis.

Der Lungenstamm erstreckt sich über eine Länge von etwa fünf Zentimetern mit einem Durchmesser von ungefähr drei Zentimetern. Zu Beginn des Stamms reguliert die Pulmonalklappe den Übergang des Bluts in den Truncus pulmonalis. Die Pulmonalklappe ist eine der vier Herzklappen und zählt zu den Taschenklappen. Sie verhindert den Rückfluss des Bluts aus dem Truncus pulmonalis in den rechten Vorhof und gewährleistet damit eine geregelte Flussrichtung. Sie besteht aus drei Klappen, die Richtung Herz eingebuchtet sind, wodurch sie sich füllen können.

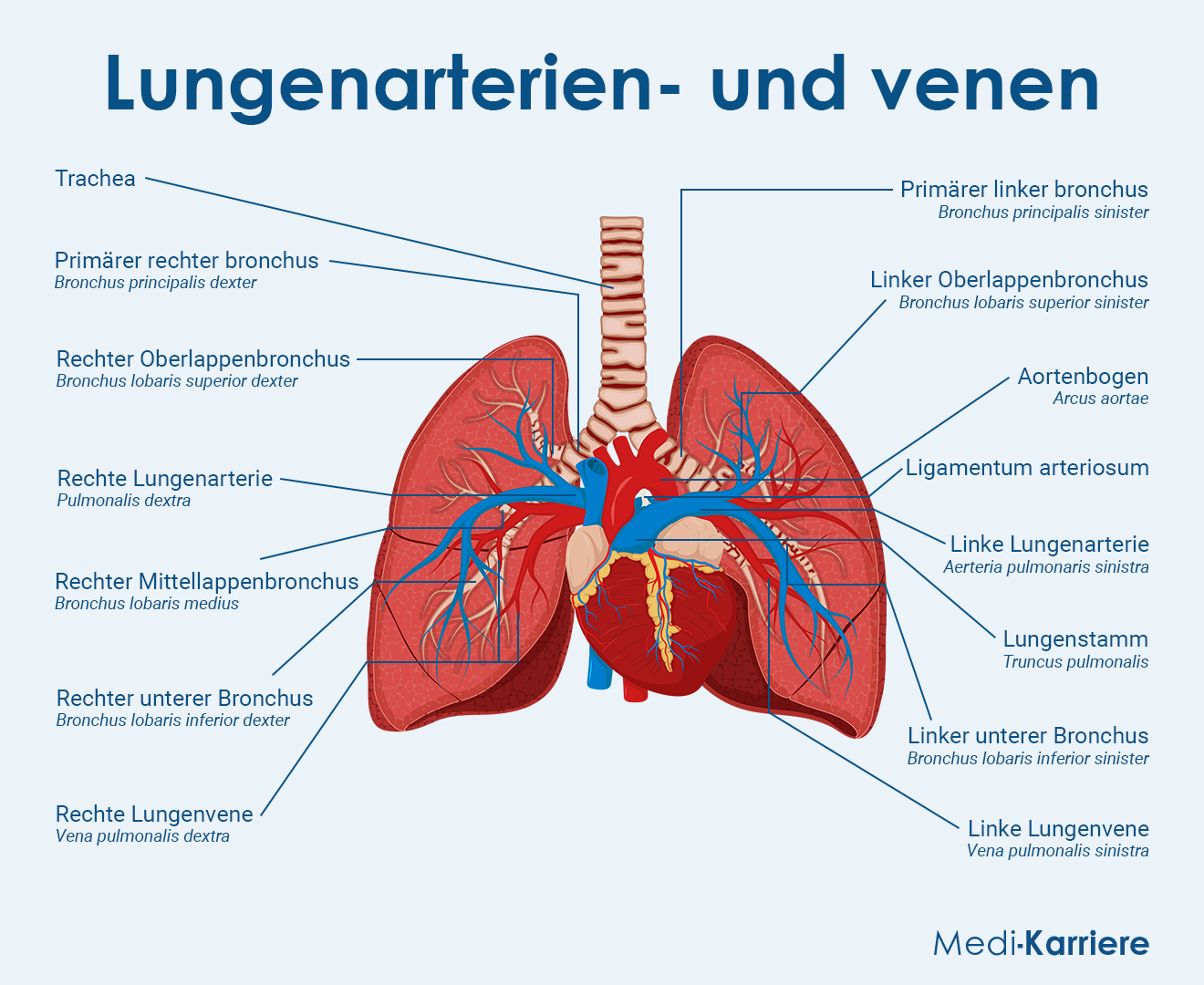

In seinem kurzen Verlauf zieht der Lungenstamm nach schräg hinten links (dorsokranial links), wobei er sich entlang der Aorta ascendens windet. Er bleibt unterhalb des Aortenbogens liegen und teilt sich auf dieser Höhe an der Bifurcatio trunci pulmonalis in die Arteriae pulmonales dextra und sinistra auf, die rechte und linke Lungenarterie. Auf dieser Strecke ist der Truncus pulmonalis noch sehr nah am Herzen und deshalb auch noch vom Herzbeutel (Perikard) bedeckt.

Im fetalen Kreislauf gibt es einen Kurzschluss zwischen dem Truncus pulmonalis und der Aorta, damit der Lungenkreislauf umgangen wird. Dieser nennt sich Ductus arteriosus Botalli. Nach Geburt obliteriert er zum Ligamentum arteriosum, das auch weiterhin als bindegewebige Struktur den Lungenstamm mit der Aorta verbindet. Ligamentum arteriosum

Embryologische Entwicklung

Grundlage der embryologischen Entwicklung der Gefäße am Kopf, Hals und Thorax bilden die Schlundbögenarterien des Embryos, die sich zum endgültigen Gefäßsystem umbauen. Dem liegen einige Prinzipien zu Grunde:

- Die Entwicklung der Schlundbögen und Blutgefäße läuft von kranial nach kaudal ab, also von oben nach unten.

- Es sind zu keinem Zeitpunkt alle Schlundbogenarterien gleichzeitig vorhanden, manche werden nicht ausgebildet oder direkt zurückgebildet.

- Die dorsalen Aorten laufen paarig entlang der Chorda dorsalis und verschmelzen in Höhe des Herzens miteinander.

Insgesamt gibt es sechs Schlundbogenarterien, die für die Gefäßentwicklung eine Rolle spielen. Die erste und zweite obliterieren, auch wenn die erste Teile der Arteria maxillaris bildet. Die dritte Schlundbogenarterie bildet die Arteria carotis communis und die Arteria carotis interna. Die vierte Schlundbogenarterie entwickelt sich links zum Aortenbogen und rechts zur Arteria subclavia dextra. Die fünfte wird nicht entwickelt, während die sechste den Truncus pulmonalis bildet. Links bleibt von ihr die Verbindung zur Aorta über den Ductus arteriosus.

Truncus pulmonalis – Äste

Auf Höhe der zweiten Rippe teilt sich der Lungenstamm in seine zwei Äste, die Arteria pulmonalis dextra (rechte Lungenarterie) und die Arteria pulmonalis sinistra (linke Lungenarterie). Sie gehören zu den Vasa publica der Lunge. Das bedeutet, dass sie sauerstoffarmes Blut aus dem Körperkreislauf für den Gasaustausch zu dem Kapillarsystem der Lunge führen. Gemeinsam mit den Venae pulmonales, die das sauerstoffreiche Blut zurück zum Herzen führen, bilden sie den Lungenkreislauf. Sie dienen also nicht der Versorgung der Lunge selbst. Dafür sind die Vasa privata der Lunge zuständig, zu denen etwa die Bronchialgefäße zählen.

Die Bifurcatio trunci pulmonalis liegt unter dem Aortenbogen und der Bifurcatio trachea, an der sich die Trachea (Luftröhre) in die Hauptbronchien spaltet. Nach Eintritt in den jeweiligen Lungenflügel über den Lungenhilus zweigen sich die beiden Pulmonalarterien zunächst in Lappenarterien (Arteriae lobares) und anschließend in Segmentarterien (Arteriae segmentales).

Arteria pulmonalis dextra

Von den beiden Lungenarterien stellt die recht die größere und längere dar. Sie kreuzt unterhalb beziehungsweise hinter dem Aortenbogen und der Vena cava superior und verläuft zwischen der Aorta und dem Bronchus principalis dexter zur rechten Lunge. Sie tritt anschließend unterhalb des rechten Hauptbronchus in den rechten Lungenflügel ein. Durch diese Anordnung wird die Lage des Hauptbronchus als eparteriell bezeichnet. Das beschreibt die Lage oberhalb einer Arterie.

Die rechte Lungenarterie spaltet sich in drei Lappenarterien auf:

- Arteria lobares superiores

- Arteria lobares inferiores

- Arteria lobaris media

Diese ziehen jeweils zu einem der drei Lungenabschnitte. Im Vergleich mit der linken Lunge besteht die rechte aus drei Lungenlappen, weshalb die rechte Pulmonalarterie kaliberstärker gebaut ist und mehr Lappenbronchien als die linke abgibt.

Arteria pulmonalis sinistra

Die linke Lungenarterie (Arteria pulmonalis sinistra) zieht vor der Aorta descendens zum linken Lungenflügel. Damit liegt sie ventraler als die Aorta. Sie tritt oberhalb des linken Hauptbronchus in die Lunge ein, weshalb dessen Lage nun als hyparteriell bezeichnet wird. Das bedeutet, dass er unterhalb der Arterie liegt.

Die linke Pulmonalarterie splittet sich in zwei Lappenäste auf:

- Arteria lobares superiores

- Arteria lobares inferiores

Truncus pulmonalis – Klinik

In Verbindung mit dem Truncus pulmonalis steht ein angeborener Herzfehler, der persistierende Ductus arteriosus Botalli. Dabei obliteriert der Ductus botalli nicht wie gewohnt zum Ligamentum arteriosum, sondern die Gefäßverbindung zwischen Truncus pulmonalis und distalem Aortenbogen bleibt bestehen. Dadurch entwickelt sich ein Links-Rechts-Shunt, bei dem eine Verbindung vom linken zum rechten Herzen besteht. Dadurch fließt sauerstoffreiches Blut direkt in den Lungenkreislauf zurück und verursacht eine pulmonale Hypertonie. Die Volumenbelastung der Lungenstrombahn, des linken Vorhofs und des Ventrikels steigt.

Bei großen und sehr großen persistierenden Ducti Botalli entwickeln sich symptomatisch Zeichen einer Herzinsuffizienz. Dazu zählen Tachy- und Dyspnoe, eine vergrößerte Leber (Hepatomegalie), vermehrtes Schwitzen, Trinkschwäche und Gedeihstörungen. Außerdem fällt ein Pulsus celer et altus auf, ein Wasserhammerpuls. Dieser lässt sich durch den diastolischen Abfluss des Bluts von der Aorta in den Lungenstamm erklären, wodurch die Windkesselfunktion verloren geht. Außerdem fällt bei Betroffenen unter anderem eine große Blutdruckamplitude und ein kontinuierliches Herzgeräusch auf.

Therapeutisch gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Ductus verschlossen werden kann. Diese umfassen medikamentöse, interventionelle und chirurgische Methoden. Gleichzeitig muss vor Verschluss ausgeschlossen werden, dass ein anderer Herzfehler vorliegt, der das Überleben abhängig von der Öffnung des Ductus macht. Dazu zählt beispielsweise das hypoplastische Linksherzsyndrom.

Transposition der großen Arterien (TGA)

Eine weiter Pathologie stellt die Transposition der großen Arterien, kurz TGA, dar. Dabei handelt es sich um eine Fehlbildung, bei der die Aorta aus dem rechten Ventrikel und der Truncus pulmonalis aus dem linken Ventrikel entspringt. Dann spricht man von einer ventrikoarteriellen Diskordanz. Es handelt sich hierbei und den zweithäufigsten zyanotischen Herzfehler, bei den 2,3 von 10.000 Neugeborenen betroffen sind.

Bei einer einfachen TGA liegen zwei getrennte, parallele Blutkreisläufe vor. Der Körperkreislauf führt sauerstoffarmes Blut aus dem Körper in den rechten Vorhof, zum rechten Ventrikel und dann zur Aorta ascendens. Dadurch zirkuliert sauerstoffarmes Blut im Körperkreislauf. Der Lungenkreislauf erhält sauerstoffreiches Blut aus der Lunge in den linken Vorhof und Ventrikel und von dort in den Truncus pulmonalis. Dadurch zirkuliert sauerstoffreiches Blut im Lungenkreislauf.

Damit das Neugeborene überleben kann, muss ein Shunt zwischen beiden Kreisläufen vorliegen. Das kann über einen Atriumseptumdefekt geschehen, bei dem das Septum zwischen den beiden Vorhöfen einreißt. Ist er angeboren, hält man ihn offen, ansonsten führt man das Rashkind-Manöver zur Herstellung des Defekts durch. Durch ihn gelangt das sauerstoffreiche Blut in den Körperkreislauf. Eine andere Möglichkeit ist ein großer Ventrikelseptumdefekt, bei dem die Ventrikel verbunden sind. Auch dieser kann angeboren sein. Durch ihn gleicht sich der Druck in beiden Ventrikeln an, was die Symptomatik mildert.

Klinisch zeigt sich eine TGA innerhalb der ersten Lebensstunden bis -tage. Leitsymptom ist eine zentrale Zyanose, die nicht auf Sauerstoffgabe reagiert. Liegt ein Shunt vor, entwickelt sich allmählich eine Herzinsuffizienz. Bei vollständiger Trennung der Kreisläufe entwickelt sich eine metabolische Azidose und es kommt zum Kreislaufversagen.

- Schünke M et. al., Prometheus LernAtlas der Anatomie (Innere Organe), 5. Auflage, Thieme

- Aumüller G et. al., Duale Reihe Anatomie, 5. Auflage, Thieme

- Zyanotische angeborene Herzfehler, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 07.09.2024)

- Azyanotische angeborene Herzfehler, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 07.09.2024)