Inhaltsverzeichnis

Das humane Leukozytenantigen (HLA) ist ein zentraler Bestandteil des Immunsystems und ermöglicht die Unterscheidung zwischen körpereigenen und fremden Strukturen. Seine hohe genetische Variabilität beeinflusst die Immunantwort, die Verträglichkeit von Organtransplantationen und das Risiko für Autoimmunerkrankungen. Ein tiefes Verständnis der HLA-Merkmale ist essenziell für die Transplantationsmedizin und die Entwicklung moderner Therapien. Dieser Artikel beschäftigt sich eingehend mit den Grundlagen, die für das Verständnis der Wirkweise des Antigens notwendig sind.

Inhaltsverzeichnis

HLA – Definition

Das HLA-System (Human Leukocyte Antigen) ist die menschliche Version des Major Histocompatibility Complex (MHC) und umfasst Gene auf Chromosom 6. Diese kodieren für die Produktion von Glykoproteinen, welche kernhaltige Zellen auf ihrer Oberfläche exprimieren. Diese Proteine spielen eine zentrale Rolle bei der Antigenpräsentation und ermöglichen dem Immunsystem, zwischen körpereigenen und fremden Strukturen zu unterscheiden. Das HLA-System ist hochvariabel und entscheidend für Immunreaktionen, Transplantationsverträglichkeiten und die Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen. Jede Person hat eine einzigartige HLA-Kombination, was die Abstoßungsreaktion bei Organtransplantationen beeinflusst.

HLA – Terminologie

Der Begriff Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC) beschreibt eine Gruppe von Genen, die in allen Wirbeltieren vorkommt und eine zentrale Rolle bei der Immunantwort spielt. Man verwendet die Bezeichnung MHC daher speziesübergreifend, während jedes MHC-System in den verschiedenen Spezies spezifische Namen trägt.

Beim Menschen bezeichnet man das MHC-System als humanes Leukozytenantigen-System (HLA). Dieser Name leitet sich davon ab, dass die HLA-Moleküle zunächst auf Leukozyten entdeckt wurden, wo sie besonders stark exprimiert sind. Ähnlich spezifische Nomenklaturen existieren auch bei anderen Spezies, etwa das H-2-System bei Mäusen.

HLA – Nomenklatur

Ursprünglich führte man die Nomenklatur des HLA-Systems ein, um die hohe Variabilität der HLA-Gene und -Moleküle präzise zu klassifizieren. HLA-Gene lassen sich nach ihrer Zugehörigkeit zur Klasse I oder II in Kombination mit Buchstaben und Zahlen einteilen.

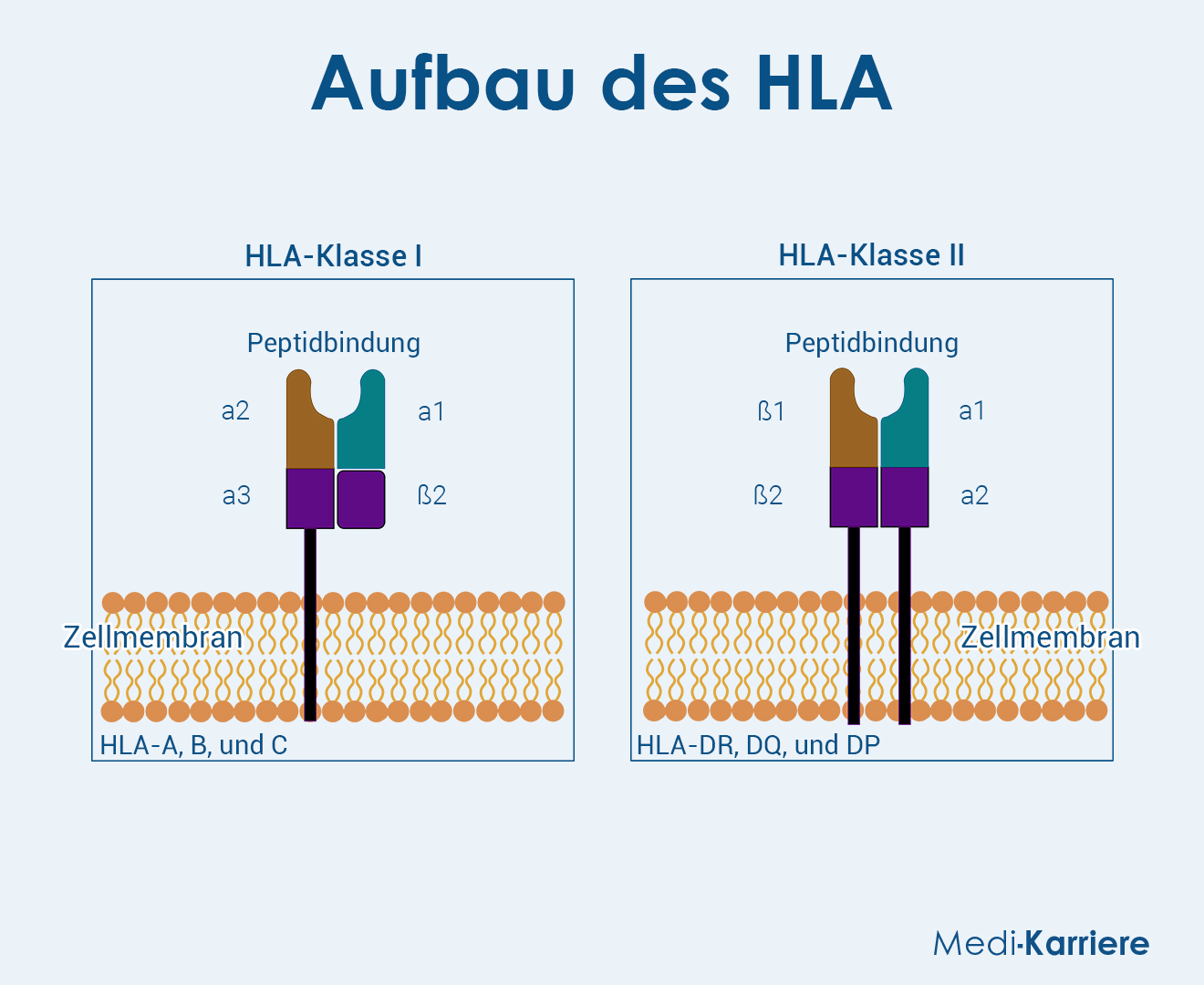

- HLA-Klasse I umfasst die Gene HLA-A, HLA-B und HLA-C, die auf allen kernhaltigen Zellen exprimiert werden.

- HLA-Klasse II beinhaltet die Gene HLA-DP, HLA-DQ und HLA-DR, die vorwiegend auf antigenpräsentierenden Zellen wie dendritischen Zellen und Makrophagen vorkommen.

Zahlenketten geben die spezifischen Varianten der HLA-Gene an, welche auf den Genotyp einer Person hinweisen. Man unterscheidet zwischen Serotypen, die auf Antikörpertests basieren (zum Beispiel HLA-DR4), und Genotypen (etwa HLA-DRB1*04:01), die man durch molekulargenetische Verfahren wie PCR bestimmt.

Eine vollständige HLA-Bezeichnung könnte beispielsweise HLA-C*07:01:01:03N lauten.

- HLA-C: Das Gen gehört zur HLA-Klasse I, genauer zur C-Gruppe.

- 07: Dies ist die Allelfamilie, die eine bestimmte Gruppe von Varianten beschreibt.

- 01: Dies ist das spezifische Allel innerhalb der Allelfamilie 07.

- 01: Ein Subtyp des spezifischen Allels, der geringfügige Unterschiede in der Sequenz aufweist.

- 03: Eine weitere Untervariante, die beispielsweise Unterschiede in regulatorischen Bereichen beschreibt.

- N: Dies steht für “Null” und weist darauf hin, dass dieses Allel keine funktionellen Proteine exprimiert (eine sogenannte Null-Mutation).

-

Diese Systematik verdeutlicht die große genetische Diversität des HLA-Systems eindeutig. Das System beruht auf den Empfehlungen des HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC), welches die Nomenklatur regemäßig aktualisiert, um neu entdeckte Allele zu integrieren.

Die genaue HLA-Typisierung ist essenziell, insbesondere in der Transplantationsmedizin. Hier hilft die Nomenklatur, kompatible Spender und Empfänger zu identifizieren und Abstoßungsreaktionen zu minimieren.

Mögliche Suffixe

Neben “N” gibt es weitere Suffixe, die zusätzliche Eigenschaften eines Allels beschreiben:

- N (“null”): Es wurde keine Expression des Allels nachgewiesen.

- L (“low”): Das Allel zeigt eine geringe Expression auf der Zelloberfläche.

- S (“secreted”): Das Molekül wird sezerniert, ist aber nicht auf der Zelloberfläche nachweisbar.

- C (“cytoplasm”): Das Protein wurde nur im Zytoplasma nachgewiesen, nicht auf der Zelloberfläche.

- A (“aberrant”): Es besteht Unsicherheit, ob das Protein korrekt exprimiert wird.

- Q (“questionable”): Es ist unklar, ob die Mutation die normale Expression oder Funktion beeinflusst.

HLA – Genetik

Die HLA-Gene sind auf Chromosom 6 im kurzen Arm (6p21.3) lokalisiert. Dieses Gencluster umfasst etwa 3,6 Millionen Basenpaare, die sich auf drei Regionen aufteilen:

- Klasse-I-Region: Beinhaltet die Gene für HLA-A, -B und -C, die für die klassischen Klasse-I-Moleküle kodieren.

- Klasse-II-Region: Enthält Gene wie HLA-DP, -DQ und -DR, die für Klasse-II-Moleküle verantwortlich sind.

- Klasse-III-Region: Kodiert keine HLA-Moleküle, sondern Proteine, die ebenfalls an der Immunantwort beteiligt sind, wie Komplementfaktoren (etwa C2, C4) und Tumornekrosefaktoren (TNF).

Das HLA-System gehört zu den polymorphsten Bereichen des menschlichen Genoms. Jedes Gen existiert in zahlreichen Varianten (Allelen), die weltweit unterschiedlich verteilt sind. Dieser genetische Polymorphismus ist eine evolutionäre Anpassung, um die Vielfalt von Krankheitserregern bewältigen zu können. Die große Variabilität ist auch der Grund für die Notwendigkeit einer HLA-Typisierung bei Transplantationen.

Vererbung

Die Vererbung der HLA-Gene erfolgt als Haplotypen. Das umfasst die Weitergabe der kompletten HLA-Genkombination eines Elternteils. Jeder Mensch erbt einen Haplotyp von der Mutter und einen vom Vater. Durch die enge Kopplung der HLA-Gene auf Chromosom 6 sind Rekombinationen zwischen ihnen selten. Dies führt dazu, dass HLA-Haplotypen oft innerhalb von Familien stabil bleiben.

Die Expression der HLA-Gene erfolgt zudem kodominant. Das führt zur gleichmäßigen Genexpression der mütterlichen als auch der väterlichen HLA-Gene. Dies erhöht die Vielfalt der präsentierten Antigene und damit die Effektivität der Immunabwehr.

HLA – Merkmale

Das HLA-System zeichnet sich durch seine zentrale Rolle bei der Immunüberwachung und die Präsentation von Antigenen aus. Dabei unterscheidet man zwischen den HLA-Klasse-I- und HLA-Klasse-II-Molekülen, die jeweils spezifische Aufgaben und Eigenschaften aufweisen.

Merkmale der Klasse I

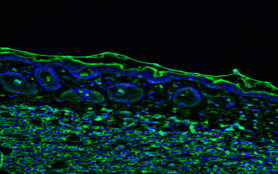

HLA-Klasse-I-Moleküle, zu denen HLA-A, -B und -C gehören, sind auf allen kernhaltigen Zellen des Körpers zu finden. Besonders stark exprimieren sie Immun- und Epithelzellen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, intrazelluläre Antigene wie Virusproteine oder tumorassoziierte Antigene, auf der Zelloberfläche zu präsentieren. Diese Antigene werden von CD8-positiven T-Zellen (zytotoxische T-Zellen) erkannt, die infizierte oder entartete Zellen gezielt abtöten können.

Ein charakteristisches Merkmal der HLA-Klasse-I-Gene ist ihr extremer Polymorphismus. Dies bedeutet, dass es weltweit zahlreiche genetische Varianten dieser Moleküle gibt. Der Polymorphismus ermöglicht eine breite Vielfalt an präsentierten Antigenen und stärkt die Immunabwehr gegenüber unterschiedlichsten Krankheitserregern. Allerdings führt diese Variabilität in der Transplantationsmedizin zu Herausforderungen: Unterschiede im HLA-Typ zwischen Spender und Empfänger können zu Abstoßungsreaktionen führen, da das Immunsystem fremde HLA-Moleküle als „nicht-selbst“ erkennt und daraufhin angreift.

Merkmale der Klasse II

Im Gegensatz dazu sind HLA-Klasse-II-Moleküle, wie HLA-DP, -DQ und -DR, auf spezialisierten antigenpräsentierenden Zellen zu finden. Ihre Aufgabe besteht darin, extrazelluläre Antigene zu präsentieren, die durch Phagozytose aufgenommen wurden. Sie leiten diese Antigene an CD4-positive T-Zellen (T-Helferzellen) weiter, die daraufhin die adaptive Immunantwort aktivieren und die Produktion von Antikörpern durch B-Zellen fördern.

Zytokine wie Interferon-γ verstärken die Expression von HLA-Klasse-II-Molekülen, beispielsweise während einer Immunreaktion. Dies unterstreicht ihre Bedeutung bei der gezielten Bekämpfung von Krankheitserregern. Mutationen oder Fehlregulationen in HLA-Klasse-II-Genen sind jedoch häufig mit Autoimmunerkrankungen assoziiert, darunter Typ-1-Diabetes oder rheumatoide Arthritis, da die normale Erkennung von „selbst“ und „nicht-selbst“ gestört sein kann.

Gemeinsame Merkmale und Besonderheiten

Beide HLA-Klassen kennzeichnen die kodominante Genexpression. Dies führt zu einer größeren Vielfalt an präsentierten Antigenen und stärkt die Effektivität der Immunabwehr. Die genetische Variabilität des HLA-Systems ist evolutionär von großer Bedeutung, da sie die Anpassung an eine Vielzahl von Krankheitserregern ermöglicht. Gleichzeitig spielt das System eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der immunologischen Toleranz, indem es körpereigene Strukturen als „selbst“ markiert.

HLA – Medizinische Bedeutung

Das HLA-System hat eine herausragende Bedeutung in der Medizin, da es maßgeblich an der Regulierung der Immunantwort beteiligt ist. Seine Rolle erstreckt sich von der Erkennung und Abwehr von Krankheitserregern über die Entwicklung von Autoimmunerkrankungen bis hin zur Verträglichkeit von Organtransplantationen.

Rolle bei Infektionskrankheiten

HLA-Moleküle bestimmen, welche Antigene an T-Zellen präsentiert werden können, und beeinflussen dadurch die Immunabwehr gegen Infektionen. Studien zeigen, dass bestimmte HLA-Allele mit einem besseren Schutz gegen spezifische Krankheitserreger assoziiert sind. HLA-B27-positive Individuen zeigen zum Beispiel spezifische Immunantworten, die bei bestimmten Infektionen von Bedeutung sein könnten. Es gibt Hinweise auf eine mögliche Rolle bei der Modulation von Infektionen, jedoch ist ein umfassender Schutz oder eine erhöhte Resistenz gegen virale Infektionen bislang nicht eindeutig belegt.

Bedeutung in der Transplantationsmedizin

Die individuelle Variabilität des HLA-Systems stellt eine Herausforderung für die Transplantationsmedizin dar. Vor einer Transplantation ist eine HLA-Typisierung essenziell, um die Kompatibilität zwischen Spender und Empfänger zu überprüfen. Große HLA-Diskrepanzen erhöhen das Risiko einer akuten oder chronischen Abstoßungsreaktion erheblich, da fremde HLA-Moleküle vom Immunsystem des Empfängers als „nicht-selbst“ erkannt werden. Bei Stammzelltransplantationen ist eine vollständige HLA-Übereinstimmung ideal, während bei Organtransplantationen (etwa der Niere) weniger enge HLA-Matches akzeptabel sind. Damit möchte man schwere Komplikationen wie die Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) vermeiden.

Einfluss auf Autoimmunerkrankungen

Mutationen oder Polymorphismen in HLA-Genen können die Selbsttoleranz des Immunsystems stören und die Entstehung von Autoimmunerkrankungen begünstigen. Beispielsweise ist das HLA-Allel HLA-B27 stark mit der Spondylitis ankylosans assoziiert, während HLA-DR4 mit rheumatoider Arthritis und HLA-DQ2/DQ8 mit Zöliakie in Verbindung gebracht wird. Diese Assoziationen verdeutlichen, wie das HLA-System die Balance zwischen Immunabwehr und Autoimmunität beeinflusst.

HLA-B27-positiv - Was bedeutet das?

HLA-B27-positiv bedeutet, dass eine Person das HLA-B27-Allel trägt, ein spezifisches Gen der HLA-Klasse I. Dieses Allel ist mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Autoimmunerkrankungen, insbesondere der Spondylitis ankylosans und anderen Erkrankungen aus der Gruppe der seronegativen Spondyloarthritiden, assoziiert. Es weist darauf hin, dass das Immunsystem auf eine Weise arbeitet, die bei bestimmten entzündlichen Erkrankungen eine Rolle spielt, ist jedoch kein alleiniger Auslöser.

Relevanz in der Impfstoffentwicklung

Die HLA-Variabilität beeinflusst, welche Antigen-Peptide von T-Zellen erkannt werden, was sich auf die Immunantwort und die Wirksamkeit von Impfstoffen auswirken kann. Da unterschiedliche HLA-Typen verschiedene Antigene präsentieren können, variieren die individuellen Immunantworten auf Impfstoffe. Dies wird bei der Entwicklung neuer Impfstoffe zunehmend berücksichtigt, um ihre Wirksamkeit in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu optimieren.

Onkologie und Tumorimmunologie

HLA-Moleküle sind ebenfalls von Bedeutung in der Tumorimmunologie. Tumorzellen können durch Veränderungen in der Expression von HLA-Molekülen der Immunüberwachung entgehen, indem sie HLA-Klasse-I-Moleküle herunterregulieren, um der Erkennung durch zytotoxische T-Zellen zu entgehen. Dieser Mechanismus macht sie jedoch anfällig für natürliche Killerzellen (NK-Zellen), die speziell Zellen ohne HLA-Klasse-I-Moleküle erkennen und angreifen können. Die Mechanismen sind Bestandteil aktueller Forschung, um neue immuntherapeutische Ansätze, wie Checkpoint-Inhibitoren, zu entwickeln.

Personalisierte Medizin

Die Erforschung des HLA-Systems trägt auch zur personalisierten Medizin bei. HLA-Typisierungen können helfen, Therapieansätze individuell anzupassen, beispielsweise bei der Wahl geeigneter Immuntherapien oder der Vorhersage von Nebenwirkungen bestimmter Medikamente. Ein bekanntes Beispiel ist die Assoziation von HLA-B*57:01 mit einer Überempfindlichkeit gegenüber dem HIV-Medikament Abacavir.

- Fischer, G.F. et al., Das HLA-System, In: Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (Springer, 4. Auflage, 2011)

- Leonard D, Molecular Pathology in Clinical Practice (Springer, 2. Auflage, 2016)

- Unspezifisches Immunsystem, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 12.01.2025)

- Das HLA-Molekül, http://hdl.handle.net/... , (Abrufdatum: 12.01.2025)