Inhaltsverzeichnis

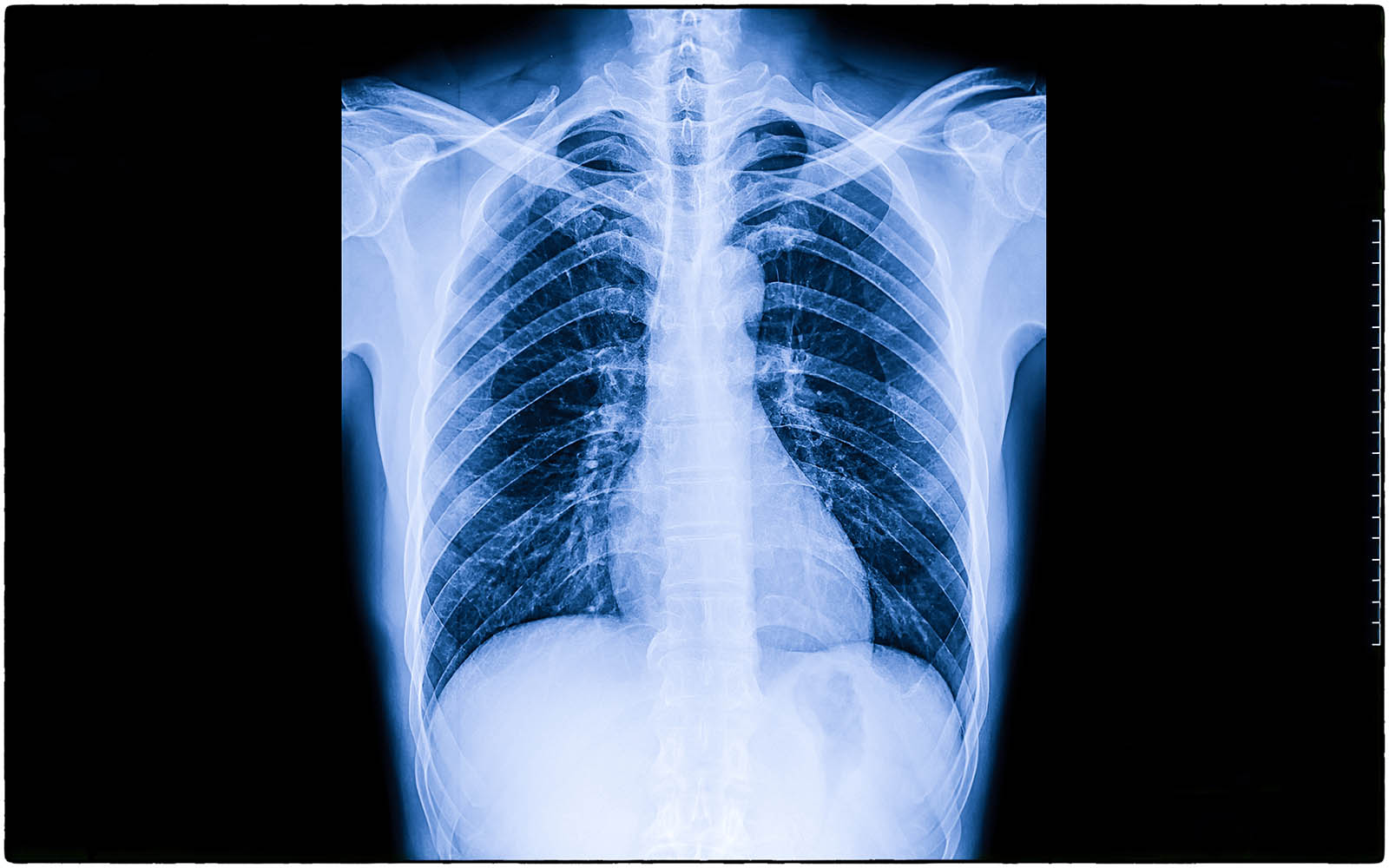

Röntgenuntersuchungen haben in der medizinischen Diagnostik einen festen Stellenwert und kommen in verschiedenen Fachbereichen zur bildlichen Darstellung von Körperstrukturen wie Knochen, Gefäßen, ableitenden Harnwegen und inneren Organen zur Anwendung. Wissenswertes über das Röntgen, Indikationen und den Ablauf einer Röntgenaufnahme sowie Risiken klärt der folgende Beitrag.

Inhaltsverzeichnis

Röntgen – Was ist das?

Der Begriff Röntgen oder auch Röntgendiagnostik bzw. Röntgenuntersuchung ist eine Sammelbezeichnung für ein in der Medizin weit verbreitetes bildgebendes Verfahren, das mittels Röntgenstrahlen eine bildliche Darstellung von Körperstrukturen wie Knochen, Gefäßen, ableitenden Harnwegen und weiteren inneren Organen erlaubt.

Röntgenstrahlung – benannt nach deren Entdecker, dem Physiker Wilhelm Conrad Röntgen – ist eine hochenergetische Strahlung, welche in unterschiedlichem Grade Gewebe durchdringen kann. Das verschiedene menschliche Gewebe absorbiert hierbei die Röntgenstrahlung unterschiedlich.

Durch Anlegen einer großen Spannung zwischen zwei elektrischen Polen, der Anode und der Kathode, entsteht Energie, welche in Form von Röntgenstrahlung abgegeben wird. Es handelt sich um elektromagnetische Wellen, die entsprechend ihrer Wellenlänge zwischen der Ultravioletten- und Gammastrahlung einzuordnen sind.

Die Röntgenstrahlung ist dabei eine ionisierende Strahlung: beim Durchdringen der Röntgenstrahlung durch Materie können aufgrund der hohen Energie negativ geladene Teilchen (Elektronen) aus den Atomen herausgeschleudert werden. Auf diese Weise können Schäden am Erbgut (DNA) verursacht werden, die gesundheitsschädliche Folgen haben und kanzerogen wirken können. Sehr niedrig dosierte Röntgenstrahlung kommt als diagnostische Maßnahme zur Erstellung von Bildern zum Einsatz, während man die höher dosierte Röntgenstrahlung als Strahlentherapie zur Krebsbehandlung verwendet.

Aufnahmeverfahren beim Röntgen

In der Vergangenheit ist das Röntgenbild noch auf eine spezielle Folie aufgenommen worden. Mittlerweile hat sich die digitale Radiographie (DR), also das digitale Röntgen, durchgesetzt. Hierbei handelt es sich um ein mithilfe von Computern strahlenärmeres Verfahren. Die erhaltenen Bilder können außerdem digital nachbearbeitet werden.

Röntgen – Varianten

Das Röntgen und die damit einhergehende Röntgendiagnostik zählen zum Fachgebiet der Radiologie. Es erfolgt hierbei eine ärztliche Beurteilung des Röntgenbildes als Ergebnis der Röntgenuntersuchung. Im Rahmen der Röntgendiagnostik werden dabei verschiedene Varianten unterschieden: Die konventionelle Röntgenaufnahme, die Röntgenuntersuchung mit Gabe von Kontrastmittel (Angiographie) und die Computertomographie (CT) gehören hier zu den gängigsten Verfahren. Darüber hinaus gibt es jedoch auch noch weitere Verfahren.

Konventionelles Röntgen

Eine konventionelle Röntgenaufnahme, umgangssprachlich als „einfaches Röntgenbild“ bezeichnet, kommt in der Regel als erste bildgebende Untersuchung zum Einsatz und ist die weit verbreitetste röntgendiagnostische Methode zur Beurteilung von Armen, Beinen, Brustraum sowie gelegentlich der Wirbelsäule und des Bauchraums. Diese dient dabei der Diagnosestellung folgender pathologischer Veränderungen:

- Diagnostik von Frakturen (Knochenbrüchen)

- Lungenentzündung (Pneumonie)

- Vergrößerung des Herzmuskels (Kardiomegalie) bei Herzschwäche (Herzinsuffizienz)

- Aussackungen der Aorta

- Darmverschluss

- Darstellung von Gallensteinen

Röntgen mit Kontrastmitteln

Neben dem konventionellen Röntgen ist auch die Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel eine weitere Variante. Mithilfe des Kontrastmittels ist es dabei möglich, bestimmte Strukturen, insbesondere Weichteilgewebe, besser hervorzuheben, das heißt zu kontrastieren.

Das röntgendichte Kontrastmittel (iodhaltig) erscheint hierbei hell und ermöglicht bei intravasaler Verabreichung (in eine Blutbahn), eine gute bildliche Darstellung von Blutgefäßen. Dieses Verfahren bezeichnet man auch als Angiographie. Daneben ist ebenfalls die Darstellung des Harntraktes nach intravenöser Gabe eines röntgendichten Kontrastmittels (iodhaltig) möglich: das Kontrastmittel wird von den Nieren eliminiert und ermöglicht, dass die Abflusswege dadurch röntgenologisch sichtbar gemacht werden. Dieses Verfahren wird als Ausscheidungsurogramm bezeichnet. Bei der retrograden (rückläufigen) Gabe von Kontrastmittel über die Harnröhre (Urethra) in die Blase spricht man hingegen auch von Urethorzystografie und Miktionsurethrogramm.

Eine Sonderform der Gefäßdarstellung (Angiographie) stellt die sogenannte Digitale Subtraktionsangiographie (DSA) dar. Diese ist unter anderem bei einer Herzkatheteruntersuchung (Koronarangiographie) sowie zur Darstellung und Therapie von Hirnarterienaneurysmen indiziert. Bei dem Verfahren werden „störende“ Bildanteile einer Röntgenaufnahme weggerechnet (subtrahiert). Zu Beginn der Diagnostik fertigt man eine „Leeraufnahme“ ohne Kontrastmittelgabe des zu untersuchenden Blutgefäßes an und im Anschluss eine Aufnahme mit Kontrastmittelgabe. Danach kann elektronisch eine Subtraktion durchgeführt werden, um eine selektive Darstellung des Gefäßes zu gewinnen.

Computertomographie (CT)

Neben den gängigsten Verfahren zum Röntgen existieren noch eine Reihe weiterer Varianten. Exemplarisch zu nennen ist hier unter anderem die Doppelröntgenenergieabsorptiometrie (Dual Energy X-ray Absorptiometry), kurz DXA, die man zur Messungen der Knochendichte (Osteodensitometrie) am ganzen Körper, insbesondere an Wirbelsäule, Oberschenkel (Femur) und speziellen Körperregionen nutzt und zum Goldstandard der Osteodensitometrie zählt.

Eine weitere Technik in der Praxis des Röntgens ist das OPG-Röntgen (Orthopantomografie), welches in der Zahnmedizin zum Einsatz kommt und die Darstellung von Zähnen und Kiefer ermöglicht, indem sich eine Röntgenröhre halbkreisförmig um den Kopf des/-r Patienten/-in dreht, wodurch eine „Panorama-Aufnahme“ von Zähnen und Kiefer entsteht.

Röntgenaufnahme

Röntgen – Indikation

Beim Röntgen wird Röntgenstrahlung eingesetzt, welche eine ionisierende Strahlung ist und daher eine potenziell gesundheitsschädliche, kanzerogene Strahlung sein kann. Aus diesem Grund muss für die Durchführung einer Röntgenaufnahme eine sogenannte „rechtfertigende Indikation“ vorliegen, die ein/e fachkundige/r Arzt/Ärztin stellt.

Dies ist auch gesetzlich in Paragraf 23, Absatz eins der Röntgenverordnung festgelegt. Hiernach darf man die Röntgenstrahlung im Rahmen der Heilkunde oder Zahnheilkunde nur anwenden, wenn gesetzlich geregelte Personen dafür die entsprechend rechtfertigende Indikation stellen. Diese Indikation erfordert auch, dass der rechtfertigende gesundheitliche Nutzen gegenüber dem Strahlenrisiko überwiegt.

Zu den Indikationen für eine Röntgenuntersuchung zählt unter anderem die Beurteilung von knöchernen Strukturen, zum Beispiel beim Verdacht auf einen Knochenbruch (Fraktur), eine Knochenzyste oder einen Knochentumor. Auch die radiologische Diagnostik der Thoraxorgane gehört zu den Indikationen für das Röntgen. Hierzu zählen beispielsweise:

- Lungenentzündung (Pneumonie): Darstellung von Infiltraten

- Pleuraerguss: Verschattung der Randwinkel

- Pneumothorax: Darstellung einer „Pneulinie“

- Sarkoidose: Beidseitige Vergrößerung der Lymphknoten (bihiläre Lymphadenopathie)

- Tuberkulose (Spitzenherde, Kavernen)

- Herzinsuffizienz: Stauungszeichen, Herzvergrößerung (Kardiomegalie)

Weiterhin gehört auch die Diagnostik der Bauchorgane, zum Beispiel bei Verdacht auf einen Darmverschluss (Ileus) mit Spiegelbildung und Hohlorganperforation zur Darstellung freier Luft hinzu. Ebenfalls indiziert ist eine Röntgenuntersuchung bei der Untersuchung der Mamma im Rahmen einer Mammographie, zur Darstellung von Gefäßen sowie zur Diagnostik der ableitenden Harnwege.

Kontraindikationen

Prinzipiell existieren keine absoluten Kontraindikationen für das Röntgen. Allerdings muss immer eine rechtfertigende Indikation vorliegen. Sofern diese vorliegt, können demnach auch Röntgenuntersuchungen bei Schwangeren durchgeführt werden.

Röntgen in der Schwangerschaft

Vor jeder Röntgenaufnahme ist eine Befragung hinsichtlich vorangegangener (Röntgen-)Untersuchungen und eine Befragung zu einer bestehenden oder möglichen Schwangerschaft obligat. Eine Schwangerschaft sollte dementsprechend festgestellt bzw. ausgeschlossen werden, da die Strahlung dem ungeborenen Kind schwere Schäden zufügen kann: In der Frühschwangerschaft besteht hierbei die Gefahr des Absterbens der Frucht. Später – vor allem in den ersten 20 Schwangerschaftswochen, wenn sich die Organe des ungeborenen Kindes entwickeln – können Fehlbildungen entstehen.

Sofern eine diagnostische Untersuchung während einer Schwangerschaft erforderlich ist, sollte eine Magnetresonanztomographie (MRT) einer Röntgenuntersuchung vorgezogen werden. Bei Gefahr für Leben und Gesundheit von Mutter (und ungeborenem Kind), das heißt in Notfallsituationen, kann im Einzelfall einer Röntgenuntersuchung zugestimmt werden – eine sorgfältige Abwägung von Nutzen und Risiken ist in diesem Fall jedoch von großer Wichtigkeit.

Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in (MTRA) Stellenangebote

Röntgen – Anleitung

Für eine Röntgenuntersuchung selbst bedarf es prinzipiell keiner großen Vorbereitung. Die radiologische Fachkraft, sprich der/die MTRA, überprüft vorab zunächst die Patientenidentifikation und das von dem/-r Patienten/-in ausgefüllte und unterschriebene Aufklärungsformular, welches Informationen zu Vorerkrankungen und (Röntgen-)Voruntersuchungen enthält. Zudem wird bei Personen weiblichen Geschlechts nochmals mündlich nach einer möglicherweise bestehenden Schwangerschaft gefragt. Welche Aspekte weiterhin bei der Vorbereitung, Durchführung sowie der Nachbereitung bezüglich des Röntgens zu beachten sind, erläutern die nachfolgenden Abschnitte.

Vorbereitungen

Vor Durchführung der Röntgenuntersuchung begibt sich der/die Patient/in zunächst in einen speziellen Röntgenraum. Metallhaltige Gegenstände wie Körperschmuck oder Uhren sind vor einer Röntgenuntersuchung abzulegen, da hierdurch Bildstörungen hervorgerufen werden können.

Der zu röntgende Körperbereich des/-r Patienten/-in bleibt unbedeckt, während man die anderen, besonders strahlungsempfindlichen Körperregionen (strahlungsempfindliche Keimzellen), durch das Tragen einer Bleischütze oder Bleiblende vor der Röntgenstrahlung schützt.

Vor dem Röntgen wird mit dem/-r Patienten/-in besprochen, ob für die Untersuchung die Gabe eines Kontrastmittels erforderlich ist oder eine konventionelle Röntgenaufnahme erfolgt. Bei Patienten/-innen unter 18 Jahren ist im Vorfeld außerdem eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten notwendig. Röntgenuntersuchungen des Magen-Darm-Trakts sollten außerdem bei nüchternen Patienten/-innen erfolgen.

Durchführung

In Abhängigkeit der zu untersuchenden Körperregion bittet man als MTRA den/die Patienten/-in, sich entweder an das Röntgengerät zu stellen, zu setzen oder sich auf den Untersuchungstisch zu legen. Um die Bildqualität zu verbessern, sollte man den darzustellenden Körperteil dabei so nah wie möglich an den Röntgenfilm platzieren, sodass man Verzerrungen der Abbildung verringert und eine exaktere Beurteilung (insbesondere der Originalgröße) erreicht.

Röntgenaufnahmen sollten in mindestens zwei Ebenen – klassischerweise in der Frontal- und Seitebene – erfolgen, damit eine dreidimensionale Betrachtung gewährleistet wird. Hierdurch wird eine korrekte räumliche Zuordnung von sichtbaren Strukturen möglich und das Risiko, Auffälligkeiten durch Überlagerungen zu übersehen, kann verringert werden.

Die eigentliche Röntgenaufnahme dauert dabei nur wenige Sekunden. In diesem Zeitraum verlässt man als MTRA den Röntgenraum, um sich der Strahlenbelastung nicht auszusetzen. Während der Röntgenaufnahme ist es wichtig, dass sich der/die Patient/in nicht bewegt und kurz die Luft anhält, damit keine verwackelten Röntgenbilder entstehen.

Nachbereitung

Das Röntgen und dementsprechend die Röntgenuntersuchung stellt eine schnelle und schmerzlose Methode dar. Prinzipiell ist eine Nachbeobachtung des/-r Patienten/-in nicht erforderlich. Lediglich bei der Verabreichung eines für die Röntgenaufnahme notwendigen Kontrastmittels kann unter Umständen die Überwachung der Vitalparameter auf mögliche Nebenwirkungen, wie beispielsweise allergische Reaktionen, empfohlen werden. Darüber hinaus wird Patienten/-innen geraten nach einer Kontrastmitteluntersuchung viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, damit das Kontrastmittel renal von den Nieren ausgeschieden werden kann und sich nicht dort ablagert (Akkumulation).

Röntgen – Vor- und Nachteile

Das Röntgen gehört zu den in der Medizin am häufigsten eingesetzten bildgebenden Verfahren und kann sowohl diagnostisch als auch therapeutisch zum Einsatz kommen. Vorteile einer Röntgenuntersuchung sind dabei, dass diese ein schnelles Ergebnis liefert und keine Schmerzen verursacht.

Der größte Nachteil einer Röntgenaufnahme ist jedoch die Strahlenexposition. Da Röntgenstrahlen ionisierende Effekte haben, bergen diese ein gesundheitsschädliches Potenzial. Mit der Anzahl der Röntgenaufnahmen nimmt dabei auch das gesundheitsschädliche Risiko zu.

Die Folgen und Komplikationen von Röntgen sind DNA- und Zellveränderung und Zelltod. Der Begriff Zelltod beschreibt hierbei einen durch ionisierende Strahlung hervorgerufenen Zellschaden, welcher so groß ist, dass die Zelle abstirbt. Es kommt zu Akutreaktionen, wie einem Erythem (entzündliche Hautrötung) und der sogenannten Strahlenkrankheit.

Eine DNA- und Zellveränderung kommt durch direkte oder indirekte (Radikalbildung) Schäden der DNA und weiterer Zellbestandteile durch ionisierende Strahlen zustande. Da die beschädigten Zellen noch teilungsfähig sind, können sie ihr geschädigtes genetisches Material an die Tochterzellen weitergeben, sodass das Risiko einer Entartung besteht.

Stellenangebote für MTRA

Wer aktuell noch auf der Suche nach einer neuen Stelle in der Radiologie ist, wird bei Medi-Karriere fündig. Hier gibt es ein große Auswahl an MTRA Jobs, Stellen als Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Stellenangebote in der Krankenpflege.

Häufige Fragen

- Wie oft darf man sich im Jahr röntgen lassen?

- Ist ein CT schädlicher als röntgen?

- Wie viel kostet eine Röntgenuntersuchung?

- Wie schädlich ist röntgen für Kinder?

Wie oft man eine Röntgenuntersuchung durchführen lassen möchte, muss jede Person für sich selbst entscheiden. Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt allerdings Richtlinien vor, ab welcher Dosis sich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von gesundheitlichen Folgen erhöht: Ein Grenzwert von 20 Millisievert (mSv) pro Kalenderjahr wird hier für beruflich strahlenexponierte Personen angegeben. Der Grenzwert der jährlichen Strahlenexposition für Personen der allgemeinen Bevölkerung liegt bei einem Millisievert (mSv) pro Jahr.

Die Strahlenbelastung ist nicht bei jeder Röntgenuntersuchung gleich hoch. Eine Computertomographie (CT) als ein auf Röntgenstrahlen basiertes Schnittbildverfahren hat eine besonders hohe Belastung: Eine Schädelaufnahme führt zu einer Strahlenexposition von rund ein bis drei Millisievert (mSv). Beim CT-Abdomen steigt die Belastung sogar auf acht bis 20 Millisievert (mSv). Zum Vergleich: Konventionelle Röntgenaufnahmen (zum Beispiel von Zähnen oder Gliedmaßen) sind 100- bis 500- mal geringer als die Strahlung beim CT.

Die Kosten für die radiologischen Leistungen setzen sich aus den anteiligen Geräte- sowie den Personal- und Arztkosten zusammen. In Abhängigkeit der zu untersuchenden Körperregion variieren dabei auch die Preise für eine Röntgenaufnahme, sodass sich die Kosten nicht pauschalisieren lassen.

Kinder haben ein höheres Risiko infolge von Röntgenstrahlung gesundheitsschädliche Folgen davon zu tragen, da das heranwachsende Gewebe eine höhere Anfälligkeit für das Auftreten von Mutationen hat.

- MSD Manual, Einfache Röntgenuntersuchungen, https://www.msdmanuals.com/... (Abrufdatum: 29.11.2022)

- Thieme, Röntgen in der Schwangerschaft, https://www.thieme.de/... (Abrufdatum: 29.11.2022)

- Radiologie Düsseldorf Mitte, Ablauf einer Röntgenuntersuchung, https://www.radiologie-duesseldorf-mitte.de/... (Abrufdatum: 29.11.2022)

- Radiologie Stuttgart, Digitale Röntgendiagnostik, https://www.radiologie-stuttgart.de/... (Abrufdatum: 29.11.2022)

- USZ, Röntgenuntersuchung, https://www.usz.ch/... (Abrufdatum: 29.11.2022)

- Medizinio, Röntgen, https://medizinio.de/... (Abrufdatum: 29.11.2022)