Inhaltsverzeichnis

Eingelegt in ein Tracheostoma sichert die Trachealkanüle den Zugang zu den unteren Atemwegen, wenn die Atmung auf natürlichem Wege nicht mehr möglich ist. Dabei bietet sie den Betroffenen deutlich mehr Komfort und ein selbstbestimmteres Leben als ein Beatmungsschlauch durch den Mund.

Nach entsprechender Schulung können Trachealkanülen weitestgehend selbst gereinigt und versorgt werden. Wann die Versorgung mit einer Trachealkanüle notwendig ist und wie man sie anlegt, erläutert dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Was ist eine Trachealkanüle?

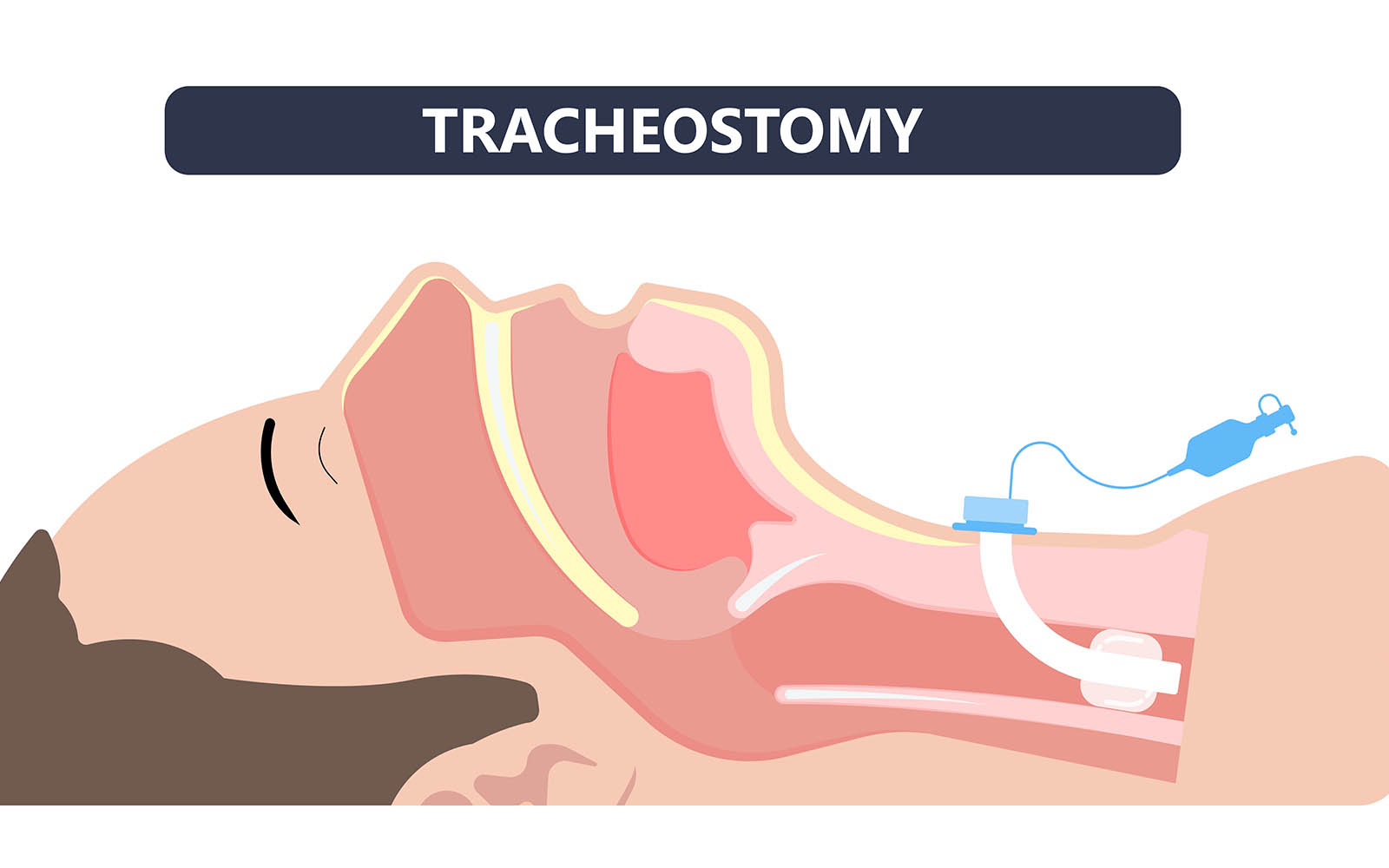

Eine Trachealkanüle ist ein Röhrchen, das die Luftröhre unter Umgehung der natürlichen Atemwege direkt mit der Außenluft verbindet. Die Anlage der Trachealkanüle erfolgt vor allem bei Langzeitbeatmeten meist im Rahmen einer Tracheotomie (Luftröhrenschnitt). Das hierbei geschaffene Loch in der Luftröhre, das Tracheostoma, bildet den Kanal, durch den die Trachealkanüle eingeschoben wird.

Anwendungsgebiet

Verschiedene Erkrankungen der oberen Atemwege können die Versorgung mit einer Trachealkanüle erforderlich machen.

Krebserkrankungen des Rachens oder im Bereich des Kehlkopfes führen durch ein verdrängendes Wachstum häufig zu einer massiven Verengung der Luftwege. Blutungen, Verschleimung und Schwellungen durch die begleitende Entzündung sind dabei gleichermaßen problematisch wie Gewebeschäden durch lokale Bestrahlung.

Nervenschädigungen durch unfallbedingte Verletzungen, einen Schlaganfall oder chronische Erkrankungen können dazu führen, dass die Muskeln im Bereich der Atemwege nicht mehr richtig angesteuert werden. Auch Krankheiten oder Operationen der Schilddrüse bergen ein hohes Risiko für Atemprobleme. Das liegt daran, dass feine Muskelzüge die Stimmbänder für die Atmung und Stimmbildung öffnen müssen und die zugehörigen Nervenäste direkt im Schilddrüsengewebe verlaufen. Eine Unterbrechung der Nervenimpulse führt dazu, dass sich die Atemwege nicht mehr öffnen. Eine notfallmäßige Tracheotomie ist dann erforderlich, damit die Betroffenen atmen können.

Pflegefachkraft Stellenangebote

Trachealkanülen können sowohl bei der Langzeitbeatmung auf der Intensivstation als auch im Pflegeheim und in der intensivierten häuslichen Pflege verwendet werden. Gegenüber der Beatmung über den Mund bietet sie viele Vorteile. Die künstlichen Atemwege sind nach einer Tracheotomie deutlich kürzer, sodass der Atemwegswiderstand geringer ausfällt und die Beatmung schonender erfolgt. Zudem sind die Betroffenen deutlich weniger eingeschränkt und die Trachealkanüle fällt nicht direkt ins Auge. Das bedeutet eine bessere Lebensqualität.

Trachealkanüle – Aufbau und Arten

Eine Trachealkanüle ist ein leicht gebogenes Röhrchen, das mit einer Halterung, die wie eine Fliege vor dem Hals liegt, fixiert werden kann. Je nach Behandlungsziel und Zustand des umliegenden Gewebes besteht die Kanüle aus unterschiedlichen Materialien, etwa wie Silikon oder Polyurethan, aber auch Plastik oder Silber.

Es gibt Kanülen verschiedener Länge und Krümmung. Sie werden wahlweise mit oder ohne Cuff angeboten und bestehen aus nur einem oder aus zwei ineinander liegenden Röhrchen.

Bei Patienten, die noch einen intakten Kehlkopf besitzen, kann ein Sprechventil verbaut sein. Dieses leitet die Luft bei der Ausatmung nicht wieder durch die Kanüle nach außen, sondern durch den Kehlkopf, wodurch bei intakten Muskeln und Nerven das Sprechen ermöglicht wird. Ist der Kehlkopf entfernt, so müssen andere Methoden für die Wiederherstellung der Sprache genutzt werden.

Was ist ein Cuff?

Der Cuff ist eine aufblasbare Manschette am unteren Ende der Trachealkanüle, die über eine dünne Zuleitung mit einer Spritze von außen aufgeblasen und auch wieder entlüftet werden kann. Ein Cuff dichtet den Bereich um die Kanüle herum vollständig ab und verhindert so, dass Sekrete von oberhalb der Tracheotomie an der Kanüle vorbei in die Luftröhre hineinfließen.

Der Druck des Cuffs muss regelmäßig durch eine Messung von außen kontrolliert werden, da bei zu geringem Druck die Dichtigkeit nicht gegeben ist, während ein zu hoher Druck Schäden an der Luftröhre hervorruft.

Mit oder ohne Blockung?

Ob eine Blockierung durch den Cuff erforderlich ist oder nicht, hängt von der Erkrankung des Patienten ab. Bei hohem Risiko für Verschlucken oder bei fehlendem Hustenreiz müssen die Atemwege nach oben hin sicher abgedichtet werden. Wenn die Betroffenen dann mit einem Sprechventil reden möchten, muss der Cuff kurzzeitig entblockt werden, damit sie die Luft über den Kehlkopf ausatmen können.

Trachealkanüle anbringen

Zur Anlage einer Trachealkanüle braut man zunächst eine Tracheotomie, also die Schaffung einer Öffnung in der Luftröhre. Diese kann durch eine chirurgische Operation erfolgen, bei der ein kleines Weichteilfenster in die Luftröhre und den zugehörigen Knorpel geschnitten wird. Die Öffnung wird mit Haut von der Oberfläche des Halses ausgekleidet, die nach innen umgeschlagen und direkt mit der Luftröhre vernäht wird. Dann setzt der Operateur die erste Trachealkanüle ein und fixiert die Halteplatte.

Alternativ kann funktioniert eine Tracheotomie auch über eine perkutane Dilatation. Bei dieser Technik sticht der Arzt mit einer Hohlnadel durch die Haut bis in die Luftröhre hinein und erweitert das Loch durch Dilatatoren immer mehr, bis man die Kanüle hineinschieben kann.

Ausbildungsplätze als Pflegefachkraft

Wann die Trachealkanüle wechseln?

Eine Trachealkanüle sollte man immer bei Bedarf sowie spätestens nach einem festen Rhythmus wechseln. Bei Systemen mit zwei ineinander liegenden Röhrchen erfolgt der Wechsel des inneren meist nach einigen Tagen bis wenigen Wochen. Das äußere wird meist in monatlichen Intervallen getauscht. Die Reinigung der inneren Kanüle muss allerdings deutlich häufiger sein, in der Regel zweimal oder dreimal pro Tag, bei akuten Erkrankungen auch öfter.

Trachealkanüle – Versorgung und Pflege

Die Trachealkanüle ist oft die lebenswichtige Sicherung der Atemwege und muss entsprechend gepflegt werden, denn Komplikationen können akut lebensbedrohliche Folgen haben.

Pflege zu Hause

Nach entsprechender Schulung und anfänglicher Unterstützung durch einen Pflegedienst ist die Pflege eines Tracheostomas mit einliegender Kanüle in der Regel auch für nicht medizinisch ausgebildete Personen möglich. Dabei sollte man das Tracheostoma zweimal täglich mit gewaschenen Händen reinigen. Anschließend wechselt man die Kompresse, die an der Haut anliegt. Hierbei kann auch eine Absaugung von Schleim erfolgen und die Haut inspiziert werden.

Meist besteht das System aus zwei Kanülen, einer inneren und einer äußeren. Die innere können auch die Betroffenen täglich spülen und nach Bedarf wechseln. Den Wechsel der äußeren Kanüle übernimmt meist der Arzt oder ein entsprechend geschulter Pflegedienstmitarbeiter.

Trachealkanüle – Mögliche Komplikationen

Komplikationen einer liegenden Trachealkanüle betreffen zum einen die Haut im Bereich der Kanüle und zum anderen den Zugang selbst. Druckgeschwüre an der Fixierung und lokale Reizungen kann man durch engmaschige Beobachtung frühzeitig erkennen und schwere Formen abwenden.

Läsionen innerhalb der Trachea durch einen zu stark geblockten Cuff sind schwerer zu erkennen, daher ist eine regelmäßige Messung des Drucks unerlässlich. Infektionen lassen sich durch eine gute Hygiene und regelmäßige Wechsel der Kanüle vermeiden. Wenn Patienten viel Sekret wie Schleim oder Blut in den Atemwegen produzieren, kann dieses die Kanüle verstopfen.

Vor allem bei mobilen Patienten besteht immer das Risiko für das Verrutschen der Kanüle. Eine gute und sichere Fixierung verringert die Gefahr einer Lockerung der Kanüle. Bei einem Wechsel der äußeren Kanüle muss man zudem immer mit einem möglichen Kollaps des Tracheostomas rechnen, bei dem sich der künstliche Atemweg akut verschließt. In diesem Fall kann notfallmäßig ein Sauerstoffschlauch eingelegt und die Öffnung auf verschiedenen Wegen wiederhergestellt werden.

Passende Stellenanzeigen für Pflegefachkräfte

Auf der Suche nach einem interessanten Job im Gesundheitswesen? Bei Medi-Karriere.de finden sich viele unterschiedliche Stellen als Pflegefachkraft, Job-Angebote für Anästhesietechnische Assistenten/-innen (ATA) und viele weitere Jobs in der Schmerztherapie.

Häufige Fragen

- Was ist ein Tracheostoma?

- Warum sollte man eine Trachealkanüle beim Essen entblocken?

- Wann braucht man eine Trachealkanüle mit Cuff?

- Wie oft sollte man die Trachealkanüle wechseln?

Ein Tracheostoma ist ein von außen durch Tracheotomie (Luftröhrenschnitt) oder Punktion geschaffenes Loch in der Luftröhre, in das ein kleines Röhrchen, die Trachealkanüle, eingesetzt wird. Das Tracheostoma kommt bei Verengungen des Kehlkopfes, bei Erkrankungen, die zu einer Behinderung der Atmung führen, und bei langzeitbeatmeten Patienten zum Einsatz. In Kombination mit der Trachealkanüle bietet es einen sicheren Zugang zu den Atemwegen und schützt im Falle eines blockbaren Systems zudem die tiefen Atemwege vor herablaufenden Sekreten aus dem Rachen.

Beim Essen verändert sich der Umfang der Speiseröhre, sobald der Nahrungsbrei in Richtung des Magens transportiert wird. Da Speiseröhre und Luftröhre direkt nebeneinander liegen, kann so ein hoher Druck im Bereich des Cuffs entstehen, der die Bildung von Druckgeschwüren begünstigt. Zudem ist der Schluckakt sehr komplex. Er muss mit der Atmung koordiniert werden, wobei sich der Kehlkopf bewegt. Dieser Ablauf wird durch den Cuff gestört. In der Folge kommt es häufiger zum Verschlucken als bei entblocktem Cuff.

Eine Trachealkanüle mit Cuff ist immer dann erforderlich, wenn eine Abdichtung der Atemwege gewährleistet werden muss. Wenngleich der Block während des Essens aufgehoben werden sollte, kann es unabhängig von der Nahrungsaufnahme zum Verschlucken von Speichel oder Sekreten aus den oberen Atemwegen kommen. Dieses Risiko besteht vor allem bei Patienten mit neurologischen Grunderkrankungen und bei Krebspatienten.

Die innere Trachealkanüle wird in der Regel zweimal am Tag gereinigt und nach Bedarf oder vorgegebenem Intervall ausgetauscht. Bei der äußeren Kanüle ist meist ein Abstand von zwei bis maximal vier Wochen sinnvoll.