Wer gerne mit Menschen arbeitet, sich für den medizinischen Bereich interessiert und sozial tätig werden möchte, kann sich zur Pflegefachkraft ausbilden lassen. Diese Berufsausbildung fasst die bislang separaten Ausbildungsgänge als Gesundheits- und Altenpfleger/in sowie Kindergesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in zusammen. Aufgrund des demographischen Wandels und der alternden Gesellschaft sind gut ausgebildete Pflegefachkräfte sehr begehrt. Sie arbeiten zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen sowie in Einrichtungen zur Rehabilitation.

Was alles zum Verantwortungsbereich einer Pflegefachkraft gehört, wie die Ausbildung aussieht und welche Gehaltsvorstellungen realistisch sind, wird im folgenden Artikel näher erläutert.

Was macht eine Pflegefachkraft?

So vielfältig der Beruf als Pflegefachkraft ist, so viel Verantwortung müssen die Fachkräfte im pflegerischen Gesundheitsdienst mitbringen. Pflegefachkräfte helfen bei der Grundpflege, reichen Essen an, messen Vitalzeichen, wechseln Verbände, Verwalten und Organisieren den Stationsalltag und sind gleichzeitig erste Ansprechpartner/innen für Pflegebedürftige und somit eins der wichtigsten Stellglieder bei der Kommunikation zwischen Ärzten/-innen und Patienten/-innen. Alles in allem ist die wichtigste Aufgabe in der Pflege der Erhalt, die Verbesserung oder die Herstellung von Gesundheit und Würde ihrer Patienten/-innen.

Pflegefachkraft – Ausbildung

Die Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft ist in einen theoretischen und einen praktischen Teil gegliedert und findet an speziellen Pflegeschulen statt. Zudem gibt es praktische Einsätze bei einem „Träger der praktischen Ausbildung“, also einem Ausbildungsbetrieb, in den Bereichen stationäre und ambulante Pflege, psychiatrische Pflege sowie Kinder- und Jugendpflege.

Altenpflege oder (Kinder-)Krankenpflege?

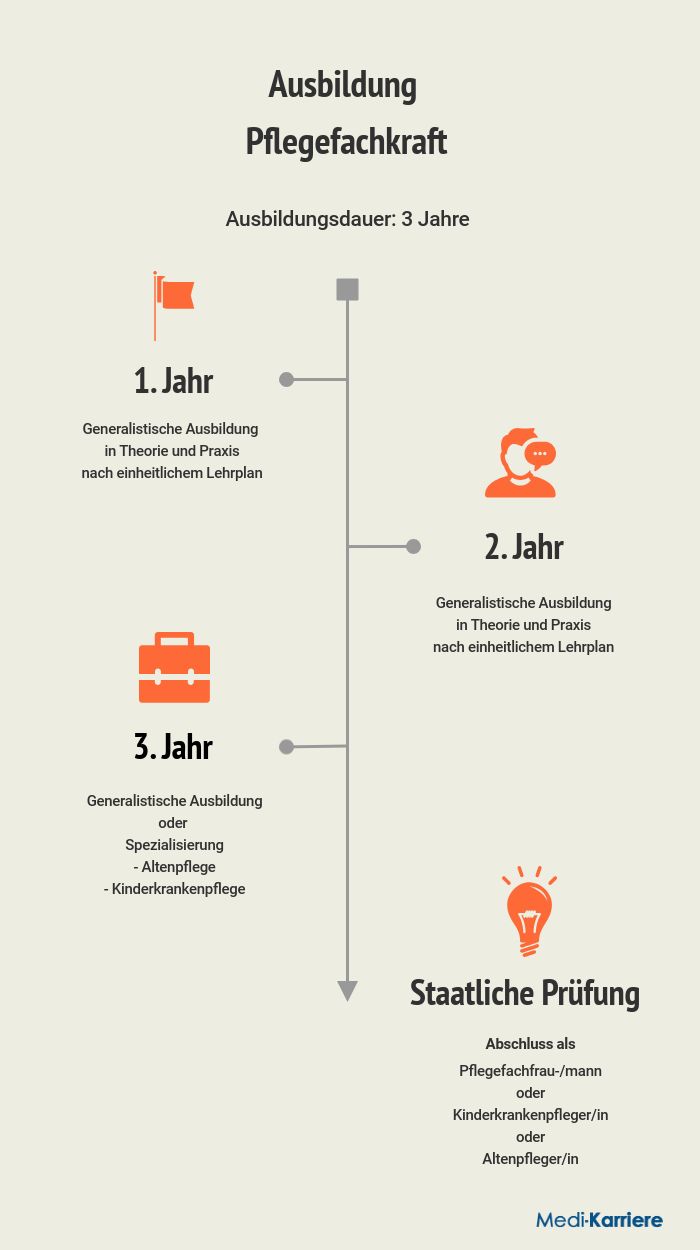

Bis zur Einführung der generalistischen Pflegeausbildung, musste man diese Wahl vor der Bewerbung treffen. Jetzt sind die ersten beiden Jahre für alle Auszubildenden gleich strukturiert. Im dritten Jahr der Ausbildung kann man sich für eine Spezialisierung im Bereich der Altenpflege oder Kinderkrankenpflege entscheiden oder den generalistische Weg zu Ende gehen und als Pflegefachkraft den Abschluss machen.

Zugangsvoraussetzungen

Für die Ausbildung zur Pflegefachkraft wird ein mittlerer Schulabschluss oder eine Schullaufbahn bis einschließlich zur 10. Klasse vorausgesetzt. Wer die Schule nur bis zum Hauptschulabschluss besucht hat, kann sich mit einer anderen abgeschlossenen Berufsausbildung, beispielsweise als Pflegekraft, qualifizieren. Hier bietet sich die Ausbildung zum/-r Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in an, da sich die Möglichkeit bietet, Erfahrungen zu sammeln und die Ausbildung zur Pflegefachkraft abzukürzen.

Da man in diesem Beruf sehr nah am Menschen arbeitet, wird ein amtliches Führungszeugnis vor Beginn der Ausbildung verlangt. Zudem muss man einen Nachweis über die für den Beruf nötigen Sprachkenntnisse sowie ein aktuelles Gesundheitszeugnis vorlegen.

Ein Mindestalter ist nicht vorgeschrieben, die meisten Ausbildungsstätten nehmen jedoch nur Bewerber/innen an, die das 17. Lebensjahr vollendet haben. Wer sich für einen Beruf in der Pflege interessiert, muss neben der fachlichen Eignung auch die nötigen persönlichen Voraussetzungen mitbringen. Belastbarkeit, Engagement, Einfühlungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist sind für die Arbeit in der Pflege unerlässlich. Da es sich hier um einen besonders verantwortungsvollen und fordernden Job handelt, sind körperliche und geistige Belastbarkeit in der Pflege unabdingbar. Weiterhin sollte man Spaß an der Arbeit mit Menschen aller Altersgruppen haben.

Ausbildungsplätze als Pflegefachkraft

Ausbildungsform und Ausbildungsaufbau

Mit dem Pflegeberufegesetz wurden die Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in, die Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in sowie die Ausbildung zum/-r Altenpfleger/in zusammengelegt. Absolventen/-innen können in der ganzen EU arbeiten und sich Pflegefachfrau beziehungsweise Pflegefachmann nennen.

Vor Beginn des letzten Drittels der Ausbildung erhalten die Auszubildenden das Wahlrecht: Sie können entscheiden, ihre Ausbildung entsprechend als Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und sich dahingehend zu spezialisieren oder die Ausbildung allgemein als Pflegefachkraft abzuschließen.

Ausbildungsinhalte

Die Ausbildung gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Der theoretische Teil nimmt 2.100 Stunden ein und vermittelt relevante Kenntnisse in der Gesundheits- und Krankenpflege, in den Naturwissenschaften, aber auch in den Sozial- und Geisteswissenschaften sowie in Politik, Wirtschaft und Recht.

| Theoretische Ausbildung Pflegefachkraft | Jahr 1/2 | Jahr 3 |

| Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren. | 680 Std. | 320 Std. |

| Kommunikation und Beratung personen- und situationsbezogen gestalten. | 200 Std. | 80 Std. |

| Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten. | 200 Std. | 100 Std. |

| Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen. | 80 Std. | 80 Std. |

| Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen. | 100 Std. | 60 Std. |

| Stunden zur freien Verteilung | 140 Std. | 60 Std. |

| Gesamt | 1.400 Std. | 700 Std. |

Der praktische Teil umfasst 2.500 Stunden, welche die Auszubildenden in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen verbringen. Dort arbeiten sie auf verschiedenen Stationen und lernen so die unterschiedlichen Fachgebiete kennen, von der inneren Medizin über die Neurologie und Psychiatrie bis zur Gynäkologie.

| Praktische Ausbildung Pflegefachfrau-/mann | Ausbildungsjahr 1/2 | Ausbildungsjahr 3 |

| Orientierungseinsatz zu Beginn der Ausbildung beim Ausbildungsbetrieb | 400 Std. | 0 |

| Pflichteinsatz Stationäre Akutpflege | 400 Std. | 0 |

| Pflichteinsatz Stationäre Langzeitpflege | 400 Std. | 0 |

| Pflichteinsatz Ambulante Akut-/Langzeitpflege | 400 Std. | 0 |

| Pflichteinsatz pädiatrische Versorgung | 120 Std | 0 |

| Pflichteinsatz psychiatrische Versorgung | 0 | 120 Std. |

| Vertiefungseinsatz im Bereich eines Pflichteinsatzes | 0 | 500 Std. |

| Weitere Einsätze zur freien Verteilung | 0 | 160 Std. |

| Gesamt | 1.720 Std. | 780 Std. |

Ausbildungsdauer

Dauer und Inhalt sind durch das Krankenpflegegesetz sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Berufe in der Krankenpflege geregelt. Demnach dauert die Berufsausbildung drei Jahre. Wer bereits eine Kranken- oder Altenpflegeausbildung absolviert hat, kann die Ausbildungsdauer auf ein Jahr verkürzen.

Ausbildungsorte

Angehende Pflegefachkräfte absolvieren ihre Ausbildung an einer staatlich anerkannten Krankenpflegeschule sowie in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen. Die praktischen Unterrichtseinheiten finden beim jeweiligen Ausbildungsträger und in anderen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes statt, damit die Auszubildenden die Möglichkeit haben, möglichst viele Bereiche kennenzulernen.

Ausbildungsabschluss

Am Ende ihrer Ausbildung absolvieren die angehenden Pflegefachkräfte eine staatlich anerkannte Abschlussprüfung, die aus einem schriftlichen, einem mündlichen und einem praktischen Teil besteht. Je nach Spezialisierung dürfen sie sich anschließend geprüfte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in nennen.

Perspektiven nach der Ausbildung

Als Pflegefachkraft hat einen anspruchsvollen, aber auch abwechslungsreichen und spannenden Beruf, in dem Fachkräfte immer gebraucht werden. Wer seine Gehaltsmöglichkeiten oder Berufsperspektiven aufstocken will, dem stehen zahlreiche Angebote für Fort- und Weiterbildungen zur Verfügung.

Pflegefachkraft Stellenangebote

Pflegefachkraft – Gehalt während der Ausbildung

Während der Ausbildung erhalten angehende Pflegefachkräfte eine Vergütung. Die Höhe des Gehalts richtet sich nach der Ausbildungsstätte und dem dort geltenden Tarifvertrag – falls es sich um eine kirchliche oder um eine öffentliche Einrichtung handelt. Das Schulgeld entfällt mit der Einführung der neuen Pflegeausbildung. Nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes Pflege (TVAöD) verdient man im ersten Ausbildungsjahr 1.191 Euro brutto im Monat, 1.252 Euro im zweiten und 1.353 Euro im letzten Jahr der Ausbildung. Der Vertrag gilt bundesweit. Private oder kirchliche Träger vergüten meist nach eigenen Tarifen. Hier fällt das Gehalt oft etwas geringer aus. Die Löhne orientieren sich jedoch am TVAöD.

Aufgeschlüsselt sieht die Ausbildungsvergütung nach TVAöD so aus:

Pflegefachkraft – Gehalt im weiteren Berufsleben

Das Gehalt einer Pflegefachkraft wird bei öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen und teilweise auch bei privaten Einrichtungen nach Tarifvertrag bezahlt. Welcher Tarifvertrag gilt, hängt davon ab, in wer Träger der jeweiligen Pflegeeinrichtung ist. In kommunalen und staatlichen Einrichtungen richtet sich der Verdienst beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Auch kirchliche Einrichtungen zahlen nach einem Tarifsystem, das den Vorgaben des TVöD ähnelt. In privaten Einrichtungen gelten dagegen Hausverträge, die diese selbst festlegen.

Die Höhe des Gehalts berechnet sich entsprechend des Tarifvertrags anhand des Alters, der Berufserfahrung, dem Familienstand und der Dienststufen. Darüber hinaus gibt es regionale Unterschiede. Wer in Bayern tätig ist, kann laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit rund 3.000 Euro brutto im Monat verdienen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern liegen die Mediangehälter dagegen unter 2.500 Euro im Monat. Für die gesamte Bundesrepublik betrachtet, entspricht das mittlere Monatsentgelt 2.877 Euro brutto. Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten Pflegefachkräfte Zulagen für Schicht- und Nachtarbeit sowie Tarifzulagen.

Der Beruf Pflegefachkraft – Aufgaben im Arbeitsalltag

Im Berufsalltag übernehmen sie die Betreuung, Beratung und die Pflege von pflegebedürftigen Menschen. Abhängig von ihrer Spezialisierung während der Ausbildung arbeiten sie dabei mit Kindern, Senioren/-innen oder aber mit Menschen aller Altersklassen zusammen. Pflegefachkräfte helfen pflegebedürftigen Personen bei der Körperpflege und bei der Nahrungsaufnahme, sie messen den Blutdruck, wechseln bei Bedarf Verbände, versorgen Wunden und beobachten die Körperfunktionen sowie das Schlafverhalten der Patienten/-innen. Darüber hinaus leisten Pflegefachkräfte den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen auch seelischen und emotionalen Beistand. Weiterhin dienen sie als Bindeglied zwischen den Patienten/-innen und Ärzten/Ärztinnen sowie Therapeuten/-innen.

Grundpflegerische Maßnahmen

Der Grundbaustein des Pflegeberufs ist die Unterstützung der Patienten/-innen bei pflegerischen Tätigkeiten. Dazu gehören Körperhygiene und Hilfe beim Ankleiden, aber auch das Lagern von bettlägerigen Patienten/-innen. Das Anreichen von Nahrung gehört ebenfalls in diese Kategorie. Bei mobilitätseingeschränkten zu Pflegenden helfen die Fachkräfte mit gezielten Übungen.

Patientenbeobachtung und Dokumentation

Zu den wichtigsten Aufgaben im Klinikalltag gehört das Beobachten und die genaue Dokumentation von Vitalzeichen, dem Allgemeinzustand sowie dem Ernährungszustand der Patienten/-innen. So kann der Krankheitsverlauf dokumentiert und im Notfall schnell eingegriffen werden.

Verwaltungsaufgaben

Zum Arbeitsalltag gehört zudem die sorgfältige Dokumentation aller Arbeiten mittels einer speziellen Software. Die Verwaltungs- und Organisationsaufgaben umfassen ebenso das Bestellen von Medikamenten und Material. Außerdem helfen Pflegefachkräfte Angehörigen und Patienten/-innen bei der Beantragung von Hilfsmitteln sowie bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit.

Unterstützung der Ärzte/-innen

Im Klinikalltag unterstützen Pflegekräfte Ärzte/-innen indem sie die Anordnungen verantwortungsvoll ausführen, Beobachtungen und Befunde weitergeben, Termine vereinbaren und bei ärztlichen Tätigkeiten, wie dem Legen eines Katheters oder dem Wechsel eines Verbands, assistieren.

Weitere Aufgaben

Die tatsächlichen Aufgaben einer Pflegefachkraft variieren stark zwischen Stationen und Kliniken. Tätigkeiten können zum Beispiel das Beziehen der Betten, die Beratung von Patienten/-innen oder das Legen von Zugängen sein. Mit wachsender Berufserfahrung und Einweisung durch Ärzte/Ärztinnen oder erfahrenere Fachkräfte können die Aufgabenbereiche steigen.

Pflegefachkraft – Weiterbildungsmöglichkeiten

Weiterbildungen sind eine gute Chance, das eigene Wissen zu vertiefen, Karrierechancen zu erhöhen oder das Gehalt zu verbessern. Als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann hat man besonders vielfältige Weiterbildungschancen. So kann man sich beispielsweise als Fachkrankenpfleger/in spezialisieren, zur Hygienefachkraft werden oder Verantwortung als Stationsleitung übernehmen.

Pflegefachkraft – Arbeitszeiten

Schicht- und Nachtarbeit gehören in den meisten stationären Einrichtungen zum Standard. Im mobilen Pflegedienst ist man in der Regel nur tagsüber unterwegs. Wer als Berater/in für Gesundheitsämter und ähnliche Einrichtungen tätig ist, hat meist geregelte Arbeitszeiten.

Pflegefachkraft – Wo kann gearbeitet werden?

Pflegefachkräfte arbeiten im Krankenhaus, in Pflege- und Altenheimen, Hospizen und Rehabilitationseinrichtungen. Außer im stationären Dienst können sie auch für ambulante Pflegedienste tätig werden. Weitere Einsatzgebiete ergeben sich in allen sonstigen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. So können sie zum Beispiel auch in beratender Funktion oder als Gutachter bei Gesundheitsämtern, im Medizinischen Dienst oder bei den Krankenkassen arbeiten.

Stellenangebote für Pflegefachkräfte

Auf der Suche nach passenden Pflegefachkraft Stellenangeboten? Medi-Karriere bietet Stellen als Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Jobangebote für Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen und Berufe in der Altenpflege.

Häufige Fragen

- Was ist eine Pflegefachkraft?

- Wie viel verdient man als Pflegefachkraft?

- Was muss man als Pflegefachkraft wissen?

- Was schreibe ich in einer Bewerbung für eine Stelle als Pflegefachkraft?

- Wie lange dauert die Ausbildung zur Pflegefachkraft?

- Was kann man nach der Pflegefachkraft Ausbildung machen?

- Wie läuft die Pflegefachkraft Ausbildung ab?

Eine Pflegefachkraft ist eine/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in und arbeitet in verschiedenen Pflegeeinrichtungen. In ihrem Berufsalltag sind Pflegefachkräfte für die Betreuung, Beratung und medizinische Versorgung von pflegebedürftigen Menschen aller Altersgruppen zuständig.

Das Gehalt einer Pflegefachkraft variiert, abhängig von der Einrichtung, Tarifgebundenheit, Bundesland und Berufserfahrung. So reicht die Spanne von 2.500 bis 3.000 Euro.

Als Pflegefachkraft benötigt man umfassendes medizinisches Fachwissen. Pflegefachkräfte müssen zum Beispiel wissen wie man Blut abnimmt, Verbände legt und wechselt, Wunden versorgt und Infusionen legt. Weiterhin spielt der Umgang mit den Patienten/-innen eine erhebliche Rolle in dem Beruf.

Die Bewerbung als Pflegefachkraft besteht aus Anschreiben, Lebenslauf und den wichtigsten Zeugnissen. Dabei sollten Bewerber/innen auf ein einheitliches und übersichtliches Layout achten und den Lebenslauf möglichst lückenlos gestalten. Im Anschreiben sollte man sich auf persönliche Eigenschaften und berufliche Erfahrungen konzentrieren. Ein Bezug zur Einrichtung sowie der Stellenanzeige darf ebenfalls nicht fehlen.

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft dauert drei Jahre in Vollzeit. Eine Verkürzung auf ein Jahr ist möglich, wenn zuvor bereits eine Ausbildung im Pflegebereich absolviert wurde.

Als frisch ausgebildete Pflegefachkraft kann man in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen, Hospizen, oder Rehabilitationseinrichtungen eine Anstellung finden.

Die Ausbildung als Pflegefachkraft wird an einer Pflegefachschule und in einer Pflegeeinrichtung absolviert. Am Ende der Ausbildung absolvieren angehende Pflegefachkräfte eine Abschlussprüfung, bestehend aus einem mündlichen, schriftlichen und praktischen Teil.