Inhaltsverzeichnis

Obwohl der Analkanal ein kleiner und oft unbeachteter Teil des Verdauungssystems ist, spielt er eine entscheidende Rolle bei der Regulation und Kontrolle des Stuhlgangs. Seine besondere anatomische Struktur und Funktionalität macht ihn zu einem wichtigen Bestandteil des Körpers, der nicht nur für die Verdauung, sondern auch für die Lebensqualität des Menschen entscheidend ist. Wie der Analkanal anatomisch aufgebaut ist, welche Funktionen er genau erfüllt und von welchen Krankheitsbildern er betroffen sein kann, beleuchtet dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Analkanal – Definition

Beim Analkanal handelt es sich um den letzten Abschnitt des Verdauungstraktes, der das Rektum mit der Außenwelt verbindet. Er ist etwa drei bis fünf Zentimeter lang und von einer komplexen Kombination aus Muskel-, Schleimhaut- und Nervenstrukturen umgeben. Diese anatomische Besonderheit ermöglicht es dem Analkanal, eine duale Funktion zu erfüllen: den kontrollierten Abschluss des Verdauungsvorgangs und den Schutz vor unkontrolliertem Austritt von Stuhl und Gasen.

Analkanal – Anatomie

Der Analkanal ist in zwei Hauptbereiche unterteilt, den inneren und den äußeren Analkanal. Die Grenze zwischen diesen Bereichen bildet die sogenannte Linea dentata, eine zackenförmige Linie, die durch die unterschiedliche Entwicklungsgeschichte dieser Regionen bedingt ist. Oberhalb der Linea dentata befindet sich der innere Analkanal, der mit Schleimhaut ausgekleidet und sensorisch weniger empfindlich ist. Unterhalb dieser Linie liegt der äußere Analkanal, der mit einer hautähnlichen Schicht (Anoderm) bedeckt ist und hochsensibel auf Schmerz, Temperatur und Berührung reagiert.

Die Muskulatur des Analkanals setzt sich aus zwei Hauptanteilen zusammen:

- Innerer Schließmuskel (Musculus sphincter ani internus): Dieser ringförmige Muskel ist eine Fortsetzung der glatten Muskulatur des Rektums und arbeitet unwillkürlich. Er sorgt für den Basistonus, der den Analkanal im Ruhezustand verschlossen hält.

- Äußerer Schließmuskel (Musculus sphincter ani externus): Dieser quergestreifte Muskel unterliegt der willkürlichen Kontrolle und ermöglicht es, den Stuhlgang bewusst zu steuern.

Darüber hinaus spielen die Schwellkörper des Analkanals (Corpus cavernosum recti) eine wichtige Rolle beim Feinschluss des Analkanals, indem sie ihn zusätzlich abdichten.

Analkanal – Funktion

Die Hauptfunktion des Analkanals liegt in der Kontinenz und der kontrollierten Ausscheidung von Stuhl und Gasen. Hierbei arbeiten die anatomischen Strukturen des Analkanals sowie das zentrale und periphere Nervensystem eng zusammen. Der innere Schließmuskel sorgt für den ständigen Verschluss des Analkanals, während der äußere Schließmuskel in Zusammenarbeit mit den Beckenbodenmuskeln die Feinsteuerung übernimmt. Zusätzlich spielt das Anoderm mit seinen sensiblen Nervenenden eine wichtige Rolle, indem es zwischen festen, flüssigen und gasförmigen Inhalten unterscheiden kann.

Ein weiteres wichtiges Merkmal des Analkanals ist seine Immunfunktion. Die Schleimhaut des Analkanals bildet eine Barriere gegen pathogene Mikroorganismen und schützt den Körper vor Infektionen. Auch der pH-Wert des Analkanals und die vorhandene Mikrobiota tragen zu dieser Schutzfunktion bei.

Analkanal – Analkanalkarzinom

Das Analkanalkarzinom ist eine bösartige Tumorerkrankung, die aus den Zellen des Analkanals entsteht. Obwohl es zu den selteneren Krebsarten zählt, ist in den letzten Jahrzehnten ein leichter Anstieg der Fälle zu verzeichnen. Dies liegt unter anderem an veränderten Lebensstilfaktoren und einer verbesserten Früherkennung. Das Analkanalkarzinom macht etwa ein bis zwei Prozent aller bösartigen Tumoren des Verdauungstrakts aus und betrifft häufiger Frauen als Männer.

Ursachen

Die Ursachen für die Entstehung eines Analkanalkarzinoms sind vielfältig. Eine der Hauptursachen ist eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV), wobei vor allem die Hochrisiko-Typen HPV-16 und HPV-18 verantwortlich sind. Diese Viren können genetische Veränderungen in den Zellen hervorrufen, die im Laufe der Zeit zu einer malignen Transformation führen. Weitere Risikofaktoren sind chronische Entzündungen, die beispielsweise bei langjährigen Analfissuren oder Hämorrhoiden auftreten können. Auch ein geschwächtes Immunsystem, das durch eine HIV-Infektion oder immunsuppressiver Therapien bedingt sein kann, stellt in manchen Fällen eine Ursache dar. Lebensstilfaktoren wie Rauchen, eine hohe Anzahl an Sexualpartnern und Analverkehr spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung dieser Tumorart.

Symptome

Die Symptome eines Analkanalkarzinoms sind oft unspezifisch und können leicht mit anderen, harmloseren Erkrankungen des Analbereichs verwechselt werden. Typische Anzeichen sind Blutungen aus dem Anus, die häufig eines der ersten Symptome darstellen, sowie Schmerzen oder ein Druckgefühl (zum Beispiel beim Stuhlgang). Veränderungen des Stuhlgangs, wie Durchfall, Verstopfung oder das Gefühl einer unvollständigen Entleerung, können ebenfalls auftreten. In manchen Fällen sind tastbare Knoten oder Wucherungen im Analbereich ein Hinweis auf die Erkrankung. Da diese Symptome auch bei benignen Erkrankungen wie Hämorrhoiden auftreten können, wird eine frühzeitige Diagnosestellung häufig erschwert.

Diagnostik

Die Diagnose eines Analkanalkarzinoms erfolgt durch eine Kombination aus klinischer Untersuchung, Bildgebung und Gewebeentnahme. Zunächst werden eine digitale rektale Untersuchung und eine Anoskopie durchgeführt, um Auffälligkeiten wie Knoten oder Ulzerationen festzustellen. Eine Biopsie ist notwendig, um die Diagnose histologisch zu bestätigen. Für die Bestimmung des Tumorstadiums und die Beurteilung einer möglichen Metastasierung werden häufig bildgebende Verfahren wie Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT) oder Positronen-Emissions-Tomographie (PET) eingesetzt.

Therapie

Die Behandlung richtet sich nach dem Stadium der Erkrankung, der Größe des Tumors und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten. In den meisten Fällen ist die kombinierte Radiochemotherapie das Mittel der Wahl. Dabei werden Strahlentherapie und Chemotherapie gleichzeitig eingesetzt, um eine hohe Erfolgsrate zu erzielen. Dieses Verfahren ermöglicht es oft, den Schließmuskel zu erhalten, und hat sich als sehr effektiv bei lokal begrenzten Tumoren erwiesen. Bei fortgeschrittenen oder metastasierten Tumoren kommen systemische Chemotherapien und, in einigen Fällen, Immuntherapien zum Einsatz. Sollte die Radiochemotherapie nicht erfolgreich sein, kann eine chirurgische Entfernung des Tumors notwendig werden. Dies erfolgt in der Regel durch eine abdominoperineale Resektion (APR), bei der der Anus und der untere Teil des Rektums entfernt werden.

Prognose des Analkarzinoms

Die Prognose des Analkanalkarzinoms hängt stark vom Stadium der Erkrankung ab. Wird der Tumor frühzeitig erkannt, liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei über 80 Prozent. In fortgeschrittenen Stadien oder bei Vorliegen von Metastasen verschlechtert sich die Prognose jedoch deutlich. Eine regelmäßige Nachsorge ist daher essenziell, um Rückfälle frühzeitig zu erkennen und mögliche Spätfolgen der Therapie zu behandeln. Zu den Maßnahmen der Nachsorge gehören Anoskopien, bildgebende Verfahren und Labortests.

Prävention

Prävention spielt eine wichtige Rolle, um das Risiko eines Analkanalkarzinoms zu senken. Die effektivste Maßnahme ist die Impfung gegen HPV, die vor den häufigsten Hochrisiko-Typen schützt. Diese Impfung wird sowohl für Mädchen als auch für Jungen empfohlen, idealerweise vor Beginn der sexuellen Aktivität. Darüber hinaus können der Gebrauch von Kondomen, Rauchentwöhnung und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen das Erkrankungsrisiko verringern.

Analkanal – Weitere Erkrankungen

Der Analkanal kann zudem auch von anderen Erkrankungen, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können, betroffen sein. Zu den häufigsten gehören:

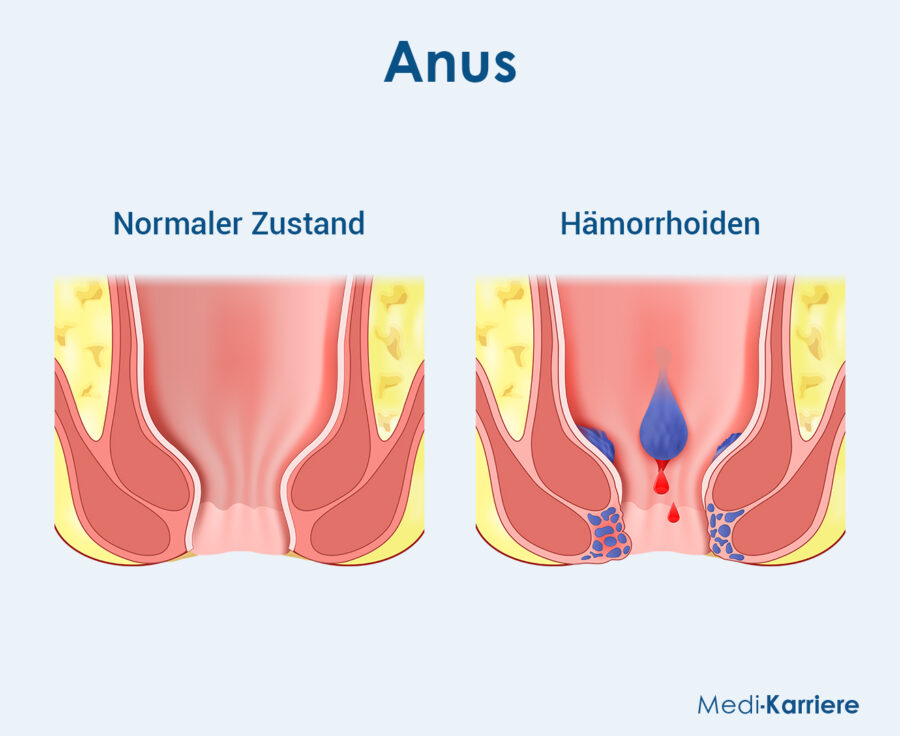

- Hämorrhoiden: Diese entstehen durch eine Vergrößerung der Schwellkörper im Analkanal (beziehungsweise im Anus). Sie können zu Beschwerden wie Juckreiz, Schmerzen und Blutungen führen.

- Analfissuren: Darunter versteht man Risse in der Schleimhaut des Analkanals, die durch harten Stuhl oder übermäßiges Pressen entstehen können. Sie verursachen starke Schmerzen, die vor allem während des Stuhlgangs auftreten.

- Analfisteln: Hierbei handelt es sich um abnormale Gänge zwischen dem Analkanal und der Haut, die oft durch chronische Entzündungen entstehen. Sie können wiederkehrende Infektionen und Sekretabsonderungen hervorrufen.

- Rektumkarzinom: Ein Rektumkarzinom ist ein bösartiger Tumor, der den Analkanal betreffen kann. Frühzeitige Symptome wie Blut im Stuhl oder Veränderungen der Stuhlgewohnheiten sollten ernst genommen werden.

- Inkontinenz: Sie ist definiert als die Unfähigkeit, den Stuhlgang oder Gase zu kontrollieren. Sie kann durch eine Schwächung der Schließmuskeln, neurologische Erkrankungen oder Traumata verursacht werden.

Die Untersuchung des Analkanals erfolgt in der Regel durch eine Kombination aus Anamnese, klinischer Untersuchung und bildgebenden Verfahren wie der Anoskopie oder der Endosonografie. Bei Bedarf können weitere diagnostische Methoden wie die Manometrie zur Messung des Schließmuskeltonus eingesetzt werden.

Die Therapie von Analkanal-Erkrankungen hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab. Hämorrhoiden und Analfissuren werden oft konservativ mit Salben, Diätanpassungen und Sitzbädern behandelt. Bei schwereren Erkrankungen wie Analfisteln oder Tumoren können chirurgische Eingriffe erforderlich sein. Die Behandlung von Inkontinenz umfasst ein breites Spektrum von Beckenbodentraining über medikamentöse Therapie bis hin zu operativen Verfahren.

- Rektum und Analkanal, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 2812.2024)