Inhaltsverzeichnis

Der Aortenbogen ist ein Abschnitt der Hauptschlagader (Aorta) und verleiht dieser ihre charakteristische Form. Wo genau er sich befindet, welche Arterien von ihm abgehen und was für Krankheitsbilder häufig vorkommen, thematisiert dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Aortenbogen – Definition

Unter dem Aortenbogen versteht man einen bogenförmigen Gefäßabschnitt der Aorta, der zwischen der Aorta ascendens und der Aorta descendens liegt.

Aortenbogen – Anatomie

Der Aortenbogen entsteht aus der linken vierten Kiemenbogenarterie und liegt innerhalb des oberen Mediastinums in Höhe des Manubrium sterni. Er umgibt die Pars cervicalis der Luftröhre (Trachea) oberhalb der Teilung der Luftröhre in die Hauptbronchien (Bifurcatio tracheae) von rechts lateral nach links dorsolateral. Zudem überkreuzt er die Speiseröhre (Ösophagus) und geht auf der Höhe des vierten Brustwirbels in die hinter dem Ösophagus liegende Aorta descendens über. Des Weiteren gehen aus dem Aortenbogen die supraaortalen Hauptstammgefäße für die arterielle Versorgung von Kopf, Hals und der oberen Extremitäten ab. Dabei handelt es sich um folgende Arterien:

- Truncus brachiocephalicus: Der Truncus brachiocephalicus kommt bei den meisten Menschen nur auf der rechten Körperseite vor und stellt den gemeinsamen Gefäßstamm der rechten Arteria subclavia und der rechten Arteria carotis communis dar. Diese beiden Arterien versorgen den Kopf, den Hals, die Schulter und den Arm (auf der rechten Seite).

- Arteria carotis communis sinistra: Sie ist eine großkalibrige Arterie, die einen großen Teil des Kopfes und Halses (auf der linken Seite) mit Blut versorgt.

- Arteria subclavia sinistra: Durch diese Arterie erfolgt die Blutversorgung des Arms, der Schulter und von Teilen des Kopfes und Halses (auf der linken Seite).

Außerdem befindet sich auf der unteren Seite des Aortenbogens das Glomus aorticum. Es handelt es sich um parasympathische Paraganglien, die vom Nervus vagus innerviert werden und der peripheren Chemorezeption dienen. Dabei reagieren sie vor allem auf Veränderungen des Sauerstoffpartialdruckes sowie auf einen Anstieg des arteriellen Kohlendioxidpartialdruckes und ein Absinken des Blut-pH-Wertes.

Der Aortenbogen kann von verschiedenen Fehlbildungen und Lageanomalien betroffen sein. Dazu zählen beispielsweise die Aortenisthmusstenose, der unterbrochene Aortenbogen und die reitende Aorta. Zudem gibt es auch erworbene Erkrankungen wie die Aortendissektion und das Aortenaneurysma. Im Folgenden wird näher auf die Aortenisthmusstenose eingegangen.

Aortenbogen – Aortenisthmusstenose

Bei der Aortenisthmusstenose handelt es sich um eine Erkrankung, bei der das Lumen der Aorta am Übergang vom Aortenbogen zur Aorta descendens eingeengt ist. Sie macht ungefähr sieben Prozent aller angeborenen Herzfehler aus und kommt bei Jungen häufiger vor als bei Mädchen. Aufgrund des fetalen Ductus arteriosus Botalli, der sich in diesem Übergangsbereich befindet, unterscheidet man eine präduktale von einer postduktalen Form der Aortenisthmusstenose. Bei der präduktalen Form liegt die Stenose vor dem Ductus, bei der postduktalen Form hingegen dahinter.

Häufigkeit von angeborenen Herzfehlern

Ungefähr ein Neugeborenes von 100 hat einen angeborenen Herzfehler. Dabei ist der häufigste angeborene Herzfehler der Ventrikelseptumdefekt, gefolgt vom Vorhofseptumdefekt und der Fallot-Tetralogie.

Ursache

Die Ursache dieses angeborenen Herzfehlers ist noch nicht vollständig geklärt, allerdings kommt er häufig im Rahmen von bestimmten Syndromen vor. Dazu gehören beispielsweise das DiGeorge-Syndrom und das Ullrich-Turner-Syndrom. Bei letzterem haben ungefähr 20 Prozent der betroffenen Personen eine Aortenisthmusstenose.

Präduktale Aortenisthmusstenose

Bei dieser Variante befindet sich die Stenose vor dem Ductus arteriosus Botalli, der häufig noch offen ist (normalerweise verschließt sich der Ductus arteriosus Botalli wenige Tage nach der Geburt). Die Aorta ist meist so stark eingeengt, dass nur noch wenig Blut von der Aorta ascendens und dem Aortenbogen in die Aorta descendens fließen kann. Aus diesem Grund erhält die Aorta descendens nur sauerstoffarmes Blut aus dem offenen Ductus, der das Blut aus der Arteria pulmonalis bezieht. Als Folge kommt es zu einer Sauerstoffunterversorgung (Zyanose) der unteren Körperhälfte.

Postduktale Aortenisthmusstenose

Bei dieser Form liegt die Stenose hinter dem Ductus arteriosus Botalli. Bei einem verschlossenen Ductus kommt es zu einer Druckbelastung des linken Ventrikels und zu einem Bluthochdruck in der Aorta ascendens und ihren abgehenden Gefäßen. Hinter der Stenose ist der Blutdruck wiederum zu niedrig, sodass eine Unterversorgung der von der Aorta abdominalis versorgten Organe und generell der unteren Körperhälfte entsteht. Wenn die Stenose sich zudem vor dem Abgang der Arteria subclavia befindet, liegt eine Blutdruckdifferenz zwischen dem rechten und dem linken Arm sowie dem Unterkörper. Wenn die Stenose allerdings hinter der Arteria subclavia lokalisiert ist, unterscheidet sich der gemessene Blutdruck des Ober- und Unterkörpers.

Symptome

Die Ausprägung der Symptome bei einer Aortenisthmusstenose hängt zum einen vom Ausmaß der Stenose und zum anderen von ihrer Lage zum Ductus Arteriosus Botalli ab. Bei kritischen Formen kann es bereits im Neugeborenenalter zu schweren Symptomen kommen. Dabei machen sich die postduktalen Stenosen bereits direkt nach der Geburt bemerkbar, während bei der präduktalen Form vor allem nach dem Verschluss des Ductus arteriosus Botalli (einige Tage nach der Geburt) die ersten Symptome auftreten. Diese entstehen aufgrund einer plötzlich auftretenden Hypoxie und Hypotonie der unteren Körperhälfte sowie einer Herzinsuffizienz.

Dabei verändert sich das Hautkolorit der Neugeborenen und wird zyanotisch beziehungsweise blass-marmoriert. Außerdem können eine Tachykardie, Tachypnoe, Lungenödem, Hepatosplenomegalie, periphere Ödeme, oligurische oder anurische Niereninsuffizienz, nekrotisierende Enterokolitis, Trinkschwäche oder Gedeihstörung beobachtet werden. Die kritische Form der Aortenisthmusstenose muss sofort behandelt werden, da die Letalität der Erkrankung bei ausbleibender Therapie im Bereich von etwa 90 Prozent liegt. Eine nicht-kritische Stenose wird hingegen oft erst im Kleinkind- oder Jugendalter bei einer körperlichen Untersuchung zufällig entdeckt. Es fallen beispielsweise eine Pulsdifferenz oder Herzgeräusche bei der Auskultation auf. Außerdem wird oft ein Bluthochdruck der oberen Körperhälfte, der sich durch warme rote Hände, Kopfschmerzen oder Nasenbluten äußern kann, festgestellt. Im Gegensatz dazu ist die untere Körperhälfte zu schwach durchblutet, sodass hier kalte Füße oder Wadenschmerzen bei Belastung vorkommen.

Diagnose

Die Diagnostik beim Verdacht auf eine Aortenisthmusstenose beinhaltet zunächst eine gründliche körperliche Untersuchung. Bei der Auskultation des Herzes kann ein spätsystolisches, spindelförmiges Geräusch auffallen. Es ist jedoch nicht immer vorhanden und fehlt vor allem bei kritischen Stenosen besonders häufig. Charakteristischer für die Erkrankung ist hingegen eine bestehende Blutdruckdifferenz zwischen den Armen und Beinen. Ein zusätzlich getasteter, abgeschwächter Puls der Arteria femoralis, der durch die Unterversorgung der unteren Extremitäten zustande kommt, erhärtet den Verdacht auf die Erkrankung.

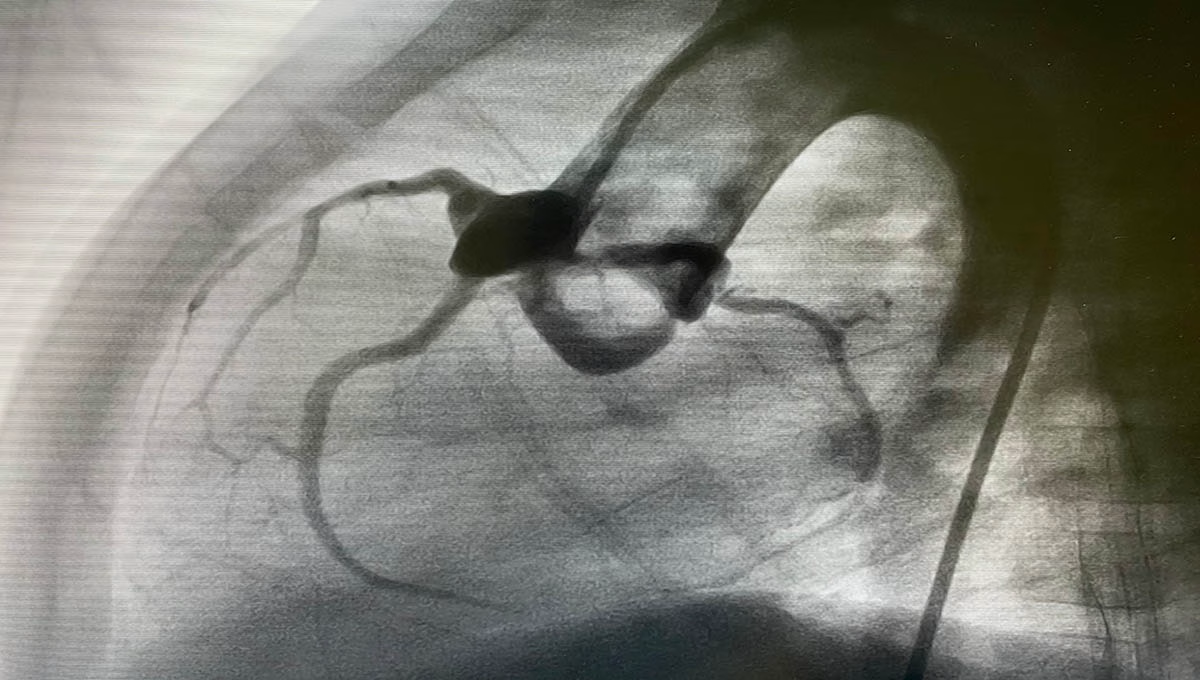

Bei einem bestehenden Verdacht auf eine Aortenisthmusstenose nach der körperlichen Untersuchung sollte anschließend eine Ultraschalluntersuchung des Herzes (Echokardiographie) stattfinden. Mit dieser Methode gelingt es meist, die Stenose darzustellen. Wenn der Befund der Echokardiographie unklar ist, kann es hilfreich sein, zusätzlich eine Magnetresonanz-Angiographie durchzuführen. Begleitend ist die Anfertigung eines EKGs möglich, welches beispielsweise durch typische Zeichen einer rechtsventrikulären oder linksventrikulären Hypertrophie weitere Hinweise liefern kann. Auf einem Röntgen-Thorax-Bild kann man oft ebenfalls auffällige Befunde erkennen, wie ein erweiterter Aortenbogen vor der Stenose oder Einkerbungen des Rippenunterrandes durch erweiterte Interkostalarterien.

Therapie

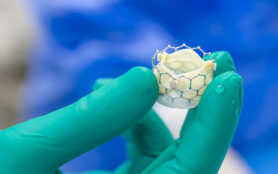

Die Therapie der Aortenisthmusstenose besteht in einer operativen Korrektur der Stenose. Diese erfolgt bestenfalls bei einer kritischen Form bereits in den ersten Lebenstagen offen-chirurgisch. Je nach Art der Stenose verwendet man dabei Patchplastiken (ein Patch ist ein kleines Implantat), Stenoseresektionen mit End-zu-End-Anastomosen und prothetische Interponate. Wenn die betroffene Person schon älter ist und zudem keine kritische Stenose vorliegt, kann man auch endovaskuläre Eingriffe durchführen. Dabei kommt zum Beispiel eine Ballondilation in Frage, bei der die Stenose mit Hilfe eines flüssigkeits- oder luftbefüllbaren Ballonkatheters geweitet wird. Anschließen kann dann ein Stent eingesetzt werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Therapie ist bei einer kritischen Stenose essentiell, die sich vor dem Ductus arteriosus Botalli befindet. Denn hierbei kommt es darauf an, dass der Ductus noch offen ist und somit der Blutkreislauf unterhalb der Stenose aufrecht erhalten wird. Aufgrund der Tatsache, dass der Ductus sich normalerweise bereits in den ersten Lebenstagen verschließt, muss eine überbrückende Infusion von Prostaglandin E1 erfolgen. Diese hält den Ductus bis zur Operation, bei der die Stenose korrigiert wird, offen.

- Schünke M et. al., Prometheus: Lernatlas der Anatomie (Innere Organe), Thieme, 5. Auflage

- Aumüller G et al., Duale Reihe Anatomie, Thieme, 5. Auflage