Inhaltsverzeichnis

Das Auge (lateinisch “Oculus”) könnte man tatsächlich als das “wichtigste” Sinnesorgan überhaupt bezeichnen. Mehr als 80 Prozent aller Umweltreize werden mit den Augen über das Sehen erkannt. Pro Sekunde nehmen diese kleinen Organe unglaubliche 10 Millionen Informationen auf und leiten sie an das Gehirn weiter. Bei dieser Wucht an Leistung ist das Sehorgan dementsprechend komplex aufgebaut, wobei die erstaunliche Funktionsweise mit dem Mechanismus einer Kamera vergleichbar ist.

In diesem Artikel werden alle wichtigen Informationen rund um das Auge behandelt, darunter der Aufbau des Auges, die Funktion und die wichtigsten klinischen Krankheitsbilder.

Inhaltsverzeichnis

Auge – Definition

Das menschliche Auge ist ein komplexes, sensorisches Organ, das für die Wahrnehmung von Licht und die Umwandlung dieser visuellen Signale in elektrische Impulse verantwortlich ist. Es ist in der Lage, Farben, Helligkeiten (hell und dunkel) und Formen zu erkennen und im Anschluss daran eine visuelle Darstellung der Umgebung zu erzeugen.

Die Augen bestehen aus verschiedenen Strukturen. Hierzu gehören der optische Apparat, der paarige Sehnerv sowie verschiedene Hilfs- und Schutzeinrichtungen. Die Fähigkeit des menschlichen Auges, visuelle Informationen aufzunehmen und zu interpretieren, ist für das tägliche Leben von großer Bedeutung und ermöglicht es dem Menschen, seine Umwelt zu erkunden und zu verstehen.

Auge – Anatomie und Aufbau

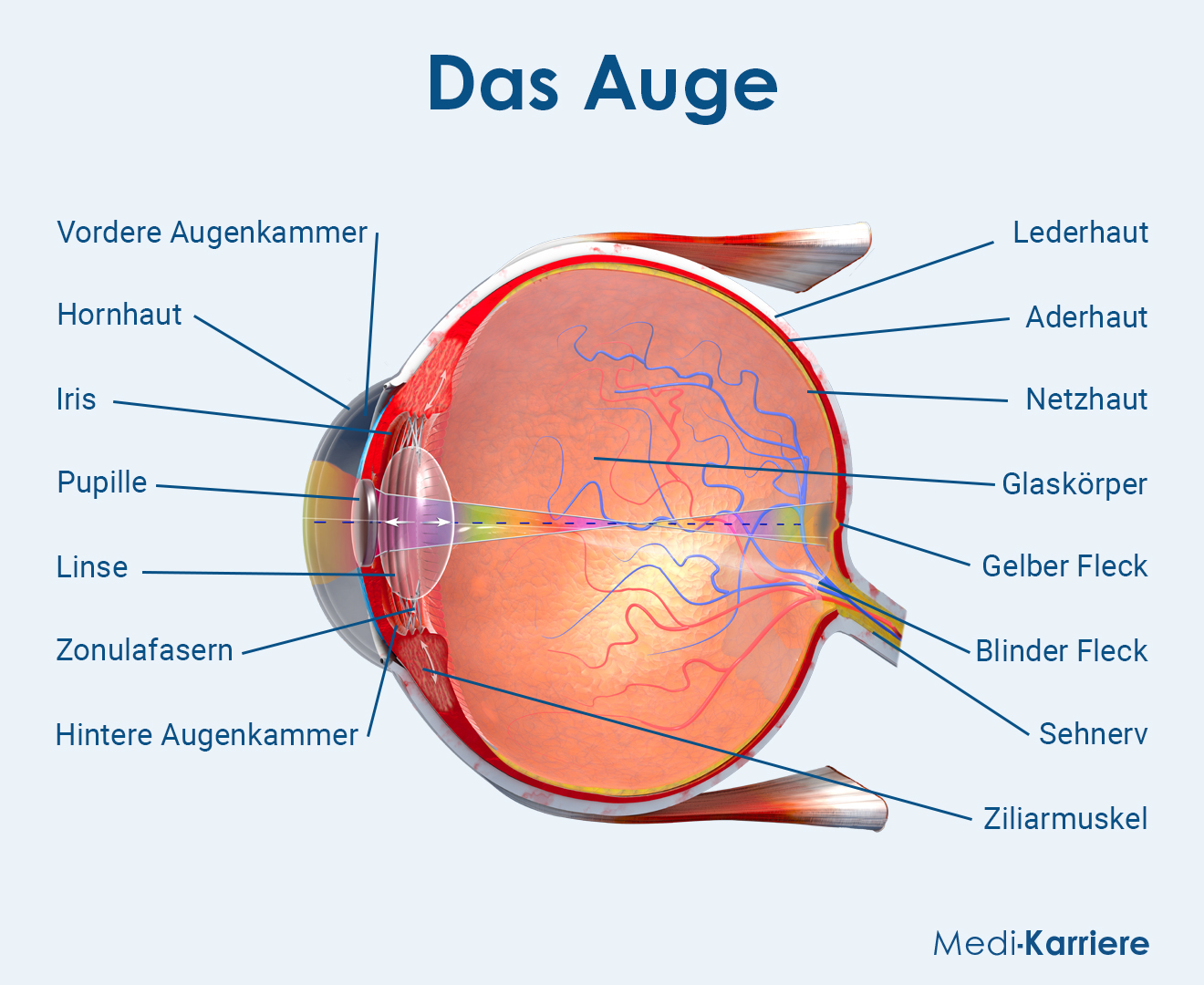

Das Auge ist hinsichtlich seiner Anatomie ein recht komplexes Gebilde und setzt sich aus einer Vielzahl von Strukturen zusammen. Hierzu zählen grob differenziert der von außen sichtbare Augapfel, diverse Anhangsorgane wie Tränenapparat, Augenmuskeln und Augenlider sowie die Sehbahn mit ihren Millionen Nervenfasern und -zellen, welche für die Weiterleitung der Informationen an das Gehirn unverzichtbar sind. All diese Bestandteile zusammen ermöglichen erst die komplexe Funktion des Sehens. Im Folgenden wird auf den genauen Aufbau der einzelnen Strukturen im Detail eingegangen.

Wandaufbau des Augapfels

Der Augapfel (“Bulbus oculi”) ist zwar der von außen sichtbare Teil des Auges, erstreckt sich aber noch ein gutes Stück weiter nach hinten in die Augenhöhle. Die Wand des Bulbus oculi besteht von außen nach innen aus drei Schichten: Tunica fibrosa bulbi, Uvea und Retina.

Die äußere Schicht, die “Tunica fibrosa bulbi”, setzt sich aus Cornea und Sklera zusammen. Während die Cornea (Hornhaut) durchsichtig und lichtdurchlässig ist, macht die Sklera (Lederhaut) das “Augenweiß” aus. Die Hornhaut bildet sozusagen nur den vordersten Teil des Auges, wohingegen sich die Sklera noch weiter nach hinten fortsetzt.

Die mittlere Schicht, auch als “Uvea” bezeichnet, besteht aus drei Strukturen: der Aderhaut (“Choroidea”), dem Strahlenkörper (“Corpus ciliare”) und der Regenbogenhaut (“Iris”). Die Aderhaut ist eine dünne Schicht, die sich unterhalb der Sklera befindet und reich an Blutgefäßen ist, die das Auge mit Nährstoffen versorgen. Der Strahlenkörper hingegen besteht aus muskulärem Gewebe, das die Form der Linse verändern kann, um die Fokussierung auf nahe oder ferne Objekte zu ermöglichen. Die Iris ist schließlich die farbige Struktur, die verantwortlich für die Augenfarbe ist. In funktioneller Hinsicht reguliert sie das Eintreten von Licht in das Auge, da sie die Pupille als “Loch” für eintretendes Licht umgibt. Somit fungiert die Iris gewissermaßen als Blende bei diesem Vorgang.

Ganz innen befindet sich dann noch die “Retina”. Dies ist eine dünne, lichtempfindliche Schicht, die das Bild des gesehenen Objekts aufnimmt und in elektrische Signale umwandelt. Die Retina enthält spezialisierte Nervenzellen, sogenannte “Photorezeptoren”. Von diesen Photorezeptoren gibt es im Auge zwei verschiedene Arten: Stäbchen und Zapfen. Beiden kommt eine unterschiedliche Funktion innerhalb des Sehvorgangs zu, worauf später noch weiter eingegangen wird. Des Weiteren kann man die Netzhaut des Auges in unterschiedliche Abschnitte einteilen. Dabei ist jedoch nur die weiter hinten befindliche “Pars optica” lichtempfindlich. Im vorderen Bereich der innersten Schicht sitzen keine Photorezeptoren, weshalb diese “Pars caeca” nicht empfindlich gegenüber einfallendem Licht ist.

Augenlinse

Die Augenlinse ist eine transparente, bikonvexe Struktur im Inneren des Auges, die eine wichtige Rolle bei der Fokussierung von Licht auf die Retina spielt. “Bikonvex” bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Linse vorne und hinten nach außen gewölbt ist, wobei allerdings die Wölbung an der Hinterfläche stärker ausgeprägt ist. Die Linse ist von einer Kapsel aus Kollagenfasern umgeben und besteht selbst aus spezialisiertem Gewebe, das man als “Linsenfasern” bezeichnet.

Die Augenlinse schwebt zudem nicht im leeren Raum, sondern ist über die sogenannten “Zonulafasern” aufgehängt. Diese Zonulafasern entspringen wiederum dem Ziliarkörper und setzen an Vorder- und Rückseite der Linsenkapsel an.

Darüber hinaus ist die Linse von einer klaren, wässrigen Flüssigkeit umgeben, wobei es sich um das Kammerwasser handelt. Die Kammer des Auges ist in zwei Teile unterteilt, den vorderen und den hinteren Teil, die durch die Linse voneinander getrennt sind.

Augenkammern

Zu den weiteren wichtigen Bestandteilen des Auges zählen die beiden Augenkammern. Die vordere Kammer befindet sich zwischen Cornea und Iris, wohingegen die hintere Augenkammer vom Ziliarkörper / den Zonulafasern sowie der Irisrückseite begrenzt wird. Beide Kammern haben jedoch gemeinsam, dass sie mit Kammerwasser gefüllt sind. Das Kammerwasser ist dazu da, (gefäßlose) Linse und Cornea mit Nährstoffen zu versorgen und zudem den Augendruck aufrecht zu erhalten. Die Bildung dieser wichtigen Flüssigkeit erfolgt im Ziliarkörper aus dem Blutplasma. Anschließend daran zirkuliert das Kammerwasser von der hinteren in die vordere Augenkammer.

Kammerwinkel und Schlemm-Kanal

Eine wichtige Region befindet sich am Übergang zwischen Iris, Cornea und Sklera: der "Kammerwinkel". Der Kammerwinkel, wie er in der Medizin heißt, steht in engem Zusammenhang mit dem Augeninnendruck, da hierüber der Abfluss des produzierten Kammerwassers erfolgt. Genauer gesagt befindet sich in diesem Bereich der sogenannte "Schlemm-Kanal", welcher das Kammerwasser aufnimmt und zum Abtransport in Venen weiterleitet.

Glaskörper

Der Glaskörper (“Corpus vitreum”) ist eine transparente, gelartige Substanz (mit 99 Prozent Wasseranteil), die den größten Teil des Auges füllt. Bezüglich des Volumens stellt er in etwa zwei Drittel des Augapfels dar. Das Corpus vitreum befindet sich zwischen Linse und Retina und erhält die Form des Bulbus oculi.

Anhangsorgane des Auges

Neben diese Bestandteilen besitzt das Auge noch einige wichtige Anhangsorgane. Hierzu gehört erstens der Tränenapparat. Wie der Name schon vermuten lässt, findet hier die Produktion von Tränen durch Tränendrüsen statt. Dieser Flüssigkeitsfilm dient gewissermaßen als Schutzmechanismus für die Cornea und wird über den Tränenapparat produziert, verteilt und schlussendlich wieder abtransportiert.

An der Verteilung der Flüssigkeit auf der Vorderseite des Auges ist das Augenlid maßgeblich beteiligt. Diese bewegliche Augenfalte findet man über und unter dem Auge (“Ober- / Unterlied”). Durch dessen Schluss kann das Auge zudem vor Fremdkörpern, zu hellem Licht und Austrocknung geschützt werden.

Schließlich sind auch noch einige Muskeln Bestandteile des Auges. Abseits des Ziliarmuskels gibt es noch sechs weitere äußere Augenmuskeln, welche für die Beweglichkeit des Augapfels zuständig sind. Insgesamt findet man vier gerade und zweit schräg verlaufende Augenmuskeln.

Vom Auge zum Gehirn

Für die Weiterleitung der visuellen Nervenreize aus der Retina bis zum Gehirn ist die Sehbahn verantwortlich. Der Weg der Sehbahn verläuft zunächst von den Nervenzellen der Retina über den zweiten Hirnnerven (“Nervus opticus”), der aus den Fortsätzen der retinalen Zellen besteht. Der Nervus opticus wiederum führt innerhalb des “Chiasma opticum” im Bereich vor der Hypophyse eine charakteristische Kreuzung auf die Gegenseite durch. Anschließend werden die Impulse zum Thalamus und von dort aus im Rahmen der “Sehstrahlung” bis hin zum visuellen Kortex im Okzipitallappen auf der Hinterseite des Gehirns weitergeleitet.

Die Stelle des schärfsten Sehens

Die Stelle des schärfsten Sehens der Augen ist die Makula, genauer gesagt deren Zentrum, die Fovea. Sie befindet sich in der Mitte der Netzhaut des Auges und wird umgangssprachlich auch "Gelber Fleck" genannt.

Auge – Aufgaben und Funktion

Das Auge hat die Hauptaufgabe, Licht aufzunehmen und visuelle Signale an das Gehirn weiterzuleiten, damit man die Umgebung wahrnehmen und verstehen kann. Somit können Objekte erkannt, Farben unterschieden, Entfernungen eingeschätzt und Bewegungen wahrgenommen werden. Ohne das Sehen wäre die Erledigung vieler alltäglicher Aufgaben nicht möglich, wie zum Beispiel Lesen, Schreiben, Fahren oder Kochen. Auf die spezifischen Aufgaben der einzelnen Bestandteile wird nun genauer eingegangen.

Optischer Apparat

Der optische Apparat setzt sich aus Cornea, Linse, Glaskörper und Kammerwasser zusammen. Seine Aufgabe besteht vor allem darin, einfallende Lichtstrahlen zu bündeln und zu brechen, damit diese die Netzhaut geordnet erreichen können. Man unterscheidet zwei verschiedene Einstellungen innerhalb des Auges:

- Nahakkomodation: Fokus auf nahe Gegenstände (Kontraktion des Ziliarmuskels)

- Fernakkomodation: Fokus auf entfernte Gegenstände (Entspannung des Ziliarmuskels)

Durch die Anspannung des Ziliarmuskels wird die Linse insgesamt kugeliger, was die Brechkraft erhöht.

Die Brechkraft des Auges

Die Brechkraft ist das Maß für die strahlenbrechende Wirkung des Auges. Die größte Brechkraft der Strukturen des optischen Apparats entfällt auf die Cornea mit insgesamt +43 Dioptrien. Die maximal mögliche Gesamtbrechkraft beträgt bei jungen Menschen etwa +59 Dioptrien in Fern- und sogar +73 Dioptrien in Nahakkomodation.

Netzhaut des Auges

Die Netzhaut des Auges gehört in embryologischer Hinsicht zum Zwischenhirn und enthält Photorezeptoren, die auf das gebündelte Licht reagieren und die visuellen Signale an das Gehirn weiterleiten. Von diesen spezialisierten Photorezeptoren enthält die Netzhaut fast 130 Millionen Stück, davon circa sechs Millionen Zapfen und 120 Millionen Stäbchen. Während die Zäpfchen das Sehen bei Tageslicht sowie die Farbwahrnehmung ermöglichen, sind die Stäbchen für das Sehen bei Nacht und Helligkeitsunterschiede (Schwaz-Weiß-Sehen) zuständig.

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass das menschliche Auge lediglich Lichtwellen mit einer Wellenlänge zwischen 400 (violett) und 750 Nanometer (rot) erfassen kann. Alle anderen Wellenlängen des Lichtspektrums bleiben für den Menschen unsichtbar. Das von den Photorezeptoren aufgenommene Lichtsignal wird anschließend innerhalb der Retina in elektrische Signale umgewandelt und über den Sehnerv über weitere Stationen an das Gehirn weitergeleitet.

Gehirn

Die visuelle Verarbeitung im Gehirn ist ein komplexer Prozess, der viele verschiedene Bereiche einschließt. Zu den wichtigsten Abteilungen gehören dabei der primäre visuelle Cortex, der für die Verarbeitung grundlegender visueller Informationen wie Helligkeit und Kontrast verantwortlich ist, sowie höhere visuelle Zentren. Diese Zentren wiederum verarbeiten komplexere visuelle Informationen wie beispielsweise Formen, Bewegungen und Gesichter.

Weitere Aufgaben des Auges

Das Auge spielt schließlich auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung des zirkadianen Rhythmus, also dem biologischen Uhrsystem, das den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert. Spezielle Zellen reagieren spezifisch auf blaues Licht, um dem Körper zu signalisieren, ob es Tag oder Nacht ist. Dadurch können Phasen des Schlafens und des Wachens reguliert werden.

Auge – Klinik

Bei einem derart weitreichenden Spektrum an komplexen Funktionen erscheint es recht naheliegend, dass es in diesem System der Augen zu Fehlern kommen kann. Hier werden deswegen zum Abschluss noch fünf der häufigsten Krankheitsbilder in Zusammenhang mit dem Auge dargestellt.

Kurzsichtiges Auge

Kurzsichtigkeit, auch “Myopie” genannt, ist ein Zustand, bei dem das Auge Schwierigkeiten hat, weit entfernte Objekte scharf zu sehen. Dies geschieht, wenn das Auge zu lang oder die Brechkraft der Linse zu stark ist, was dazu führt, dass das Bild vor der Netzhaut fokussiert wird.

Weitsichtiges Auge

Bei der Weitsichtigkeit, auch bekannt als “Hyperopie”, kann das Auge nahe gelegene Objekte nicht mehr ausreichend scharf sehen. Dies geschieht, wenn der Augapfel zu kurz oder aber die Brechkraft der Linse zu schwach ist. Dadurch wird das eigentlich scharfe Bild hinter und nicht auf der Netzhaut des Auges fokussiert. Durch eine Abnahme der Brechkraft im Alter sind hiervon viele Menschen ab Mitte 40 und älter betroffen.

Glaukom

Beim grünen Star oder auch “Glaukom” ist der Flüssigkeitsdruck im Auge zu hoch, was zu Schäden am Sehnerv führen kann. Ursächlich für einen derartigen Zustand ist oftmals ein gestörter Abtransport von Kammerwasser. Wenn dies nicht frühzeitig erkannt und behandelt wird, kann es in der Folge zu Sehverschlechterungen bis hin zur Erblindung kommen.

Grauer Star

Grauer Star, auch “Katarakt” genannt, ist eine Augenerkrankung, bei der die Linse des Auges getrübt wird, was zu verschwommenem oder beeinträchtigtem Sehen führt. Es kann durch Alterung, Verletzungen oder bestimmte Krankheiten verursacht werden. Immerhin lässt sich diese Erkrankung in der Regel durch eine Operation behandeln.

Trockenes Auge

Wenn das Auge nicht genügend Tränenflüssigkeit produziert oder diese nicht richtig verteilt wird, kann das Milieu rundherum zu trocken werden. Dies führt zu einem unangenehmen trockenen oder sandigen Gefühl im Auge, einer sichtbaren Rötung sowie verschwommenem Sehen. Auslöser hierfür können verschiedene Faktoren wie Alterung, bestimmte Medikamente oder ungünstige Umweltbedingungen sein.

Häufige Fragen

- Was sollte man tun, wenn eine Ader im Auge geplatzt ist?

- Wie heißen die Teile des Auges?

- Was ist das Wichtigste im Auge?

Wenn eine Ader im Auge geplatzt ist, spricht man von einer “subkonjunktivalen Blutung”. Dies ist in der Regel eine harmlose Erkrankung und heilt normalerweise von selbst innerhalb von einigen Tagen bis Wochen ab. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben und keine Panik zu bekommen. Eine spezielle Behandlung ist normalerweise nicht erforderlich, allerdings kann es hilfreich sein, kalte Kompressen auf das betroffene Auge aufzutragen, um Schwellungen und Schmerzen zu reduzieren. Wenn die Blutung durch ein Trauma oder eine andere Erkrankung verursacht wurde, sollten man jedoch eine/n Augenarzt/-ärztin aufsuchen, um mögliche ernsthafte Ursachen auszuschließen.

Das menschliche Auge ist ein komplexes Organ und besteht aus verschiedenen Teilen, die zusammenarbeiten, um das Sehen zu ermöglichen. Hierzu zählen der von außen sichtbare Augapfel, diverse Anhangsorgane wie Tränenapparat, Augenmuskeln und Lider sowie die Sehbahn mit ihren Millionen Nervenfasern und -zellen, welche für die Weiterleitung der Informationen an das Gehirn unverzichtbar sind. Der Augapfel im Speziellen ist aus verschiedenen Schichten aufgebaut. Dies sind von außen nach innen: Cornea (Hornhaut) / Sklera (Lederhaut), Uvea (Aderhaut, Ziliarkörper und Iris) und Retina.

Die Netzhaut des Auges (“Retina”) ist eines der wichtigsten Teile des Auges. Sie ist eine dünne Schicht von spezialisierten Zellen an der Rückseite des Auges, die für die Umwandlung von Licht in elektrische Signale verantwortlich ist, die dann an das Gehirn gesendet werden. Diese Signale werden vom Gehirn interpretiert, was eine visuelle Wahrnehmung ermöglicht. Ohne eine gesunde Netzhaut wäre es nicht möglich, visuelle Informationen zu verarbeiten und zu sehen. Um das eintretende Licht aber optimal auf der Netzhaut abzubilden, ist daneben auch der optische Apparat zur Lichtbrechung sehr wichtig. Dieser setzt sich aus Cornea, Linse, Glaskörper und Kammerwasser zusammen.

1. Trepel M, Neuroanatomie: Struktur und Funktion, Elsevier, 8. Auflage.

2. Schünke M et. al., Prometheus: Lernatlas der Anatomie (Kopf, Hals und Neuroanatomie), Thieme, 5. Auflage.

3. Amboss: „Auge und Orbita“, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 18.04.2023).

4. Amboss: „Visuelles System“, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 20.04.2023).