Inhaltsverzeichnis

Das Bein trägt uns durch alle Lebenslagen und muss dafür viel aushalten und mitmachen. Diese Belastbarkeit zeigt sich deutlich in seinem funktionalen anatomischen Aufbau. Doch auch das Bein ist anfällig für zahlreiche, teils lebensbedrohliche Erkrankungen. Viele operative und internistische Eingriffe erfolgen im Krankenhaus weltweit an diesem Körperteil. Der folgende Artikel gibt einen grundlegenden Überblick, wie Anatomie und Funktion zusammenspielen und woher diverse Krankheiten stammen, als auch deren Therapiemöglichkeit.

Inhaltsverzeichnis

Bein – Definition

Das Bein beginnt definitionsgemäß mit dem Oberschenkel. Daran schließt sich Unterschenkel und Fuß an. Gemeinsam mit dem Beckengürtel bildet das Bein die untere Extremität. Der Zusammenschluss aus Ober- und Unterschenkel mit dem Fuß wird auch als freie untere Gliedmaße bezeichnet, während der Beckengürtel fest eingebaut ist.

Bein – Anatomie und Aufbau

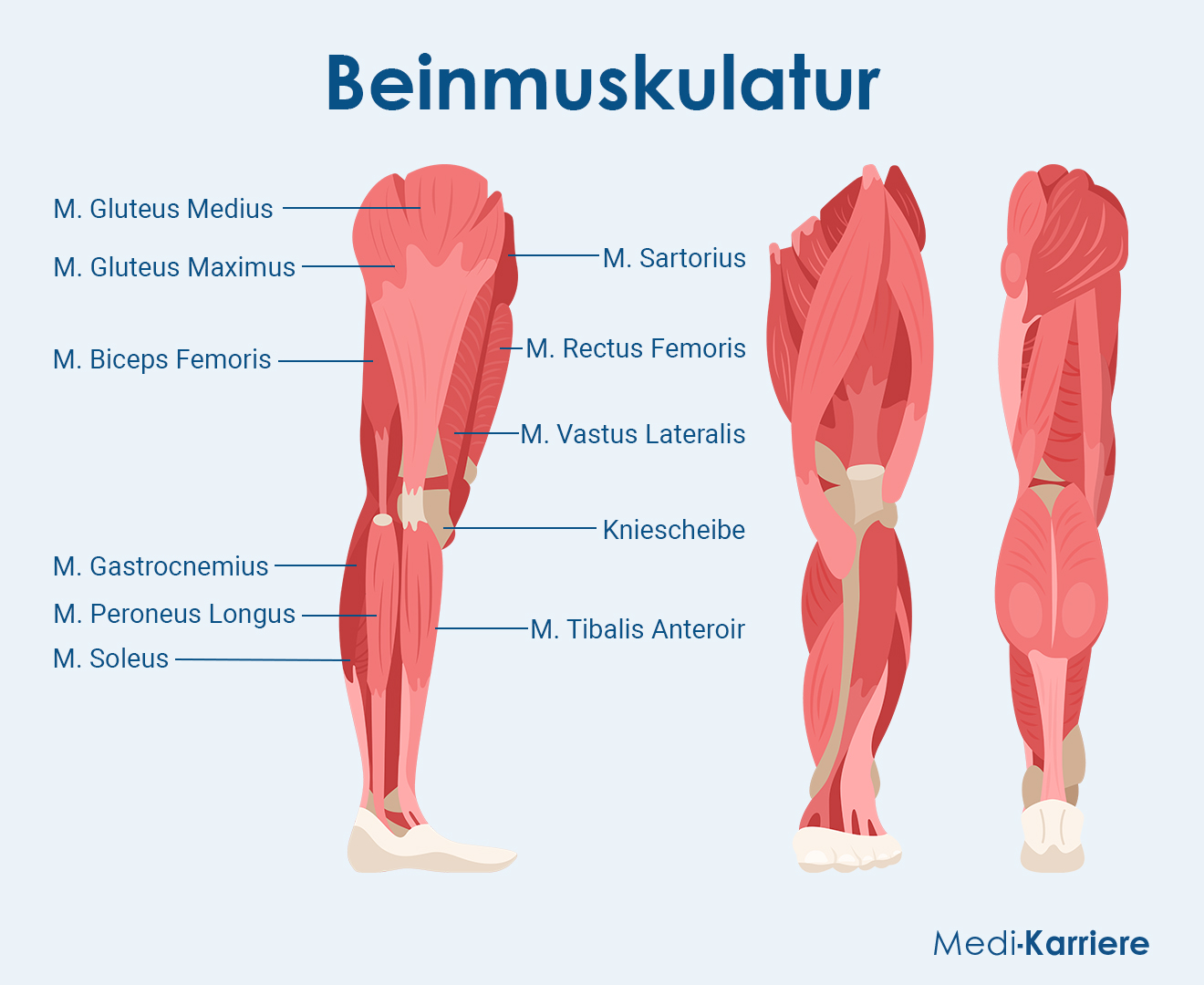

Der erste Teil des Beines ist der Oberschenkel mit dem Femur als knöcherne Grundlage. Dieser sorgt über das Hüftgelenk für eine Verbindung zum Becken und über das Kniegelenk für die Verbindung zum Unterschenkel. An ihm entspringen auch wichtige Beinmuskeln, wie der Quadrizeps femoris. Er ist der einzige Strecker im Knie und gehört somit der Extensorengruppe des Oberschenkels an. Zu dieser zählt noch der M. sartorius. Er wird auch als “Schneidermuskel” bezeichnet, da er die Bewegungen des Schneidersitzes ausführt.

Weiteren Muskelgruppen am Oberschenkel sind einerseits die Flexoren (Beuger) und andererseits die Adduktoren. Als wichtigster Beuger des Oberschenkels und Außenrotator des Kniegelenks ist der Musculus biceps femoris zu nennen.

Über das Kniegelenk erfolgt die Übertragung der Bewegung auf dem Unterschenkel. An diesem sind somit der Femur, die Tibia und die Patella beteiligt. Da es teils sehr starken Belastungen ausgesetzt ist, fixieren Bänder das Gelenk. Zu diesen gehören die vorderen und hinteren Kreuzbänder als auch die medialen und lateralen Menisken. Zusätzlich stabilisiert die Sehne des Quadrizeps das Kniegelenk.

Der Unterschenkel besteht aus zwei Knochen, der Tibia und der Fibula. Beide sind über eine sogenannte Synarthrose verbunden, ein unechtes Gelenk aus Bindegewebe.

Auch am Unterschenkel lassen sich drei Muskelgruppen einteilen: die Extensorenloge vorne, die Fibularisloge innen und die Flexoren hinten.

Den Übergang zum Fuß bilden die Sprunggelenke. Es gibt in ein oberes und unteres, wobei ersteres die Verbindung zum Unterschenkel herstellt und letzteres die Fußwurzelknochen untereinander verbindet. Beide sind ebenfalls stark mit Bändern fixiert. Die Muskulatur am Fuß lässt sich in vier Logen einteilen: Muskulatur am Fußrücken, sowie für den großen, kleinen und die mittleren Zehen. So ist eine variable Beweglichkeit der einzelnen Knochen möglich.

Die gesamte untere Extremität wird von der Arteria iliaca communis versorgt, ein direkter Abgang der Aorta. Sie gibt einen Ast an das Bein ab, die Arteria iliaca externa. Diese zieht durch das Becken und wird schließlich als Arteria femoralis im Oberschenkel fortgeführt. Aus ihr entspringen alle weiteren versorgenden Gefäße für das Bein.

Der Plexus sacralis innerviert das Bein. Er entsteht aus den Wirbelsegmenten L4-S4 und gibt als dicksten Nerv den Nervus ischiadicus ab.

Bein – Aufgaben und Funktion

Das Bein ist ausschließlich ein Fortbewegungsorgan. Dadurch sind sie besonders lang und kräftig, was sich in der Größe der Knochen und der vergleichsweise großen Muskeln und Muskelgruppen zeigt.

Über das Bein und seinen Aufbau kann der Mensch viele verschiedene Bewegungen ausführen. Zu diesen gehören die Adduktion (das nach innen führen des Beines), das Beugen, Strecken und auch Drehungen. Diese sind durch die oben erläuterten Muskelgruppen möglich und befähigen uns als Menschen zur Verrichtung von unterschiedlichen Aufgaben.

Fehlstellungen am Bein

Während des Wachstums können Fehlstellungen an der unteren Extremität auftreten. Dazu gehören die sogenannten O-Beine (Genu varum) und X-Beine (Genu valgum). Hierbei verschiebt sich die Beinachse nach innen bzw. nach außen und es ergeben sich unangenehme Knieschmerzen.

Bein – Erkrankungen und Beschwerden

Durch die hohe alltägliche Belastung und der Abhängigkeit von einer regulären Durchblutung ist das Bein anfällig für eine große Zahl an verschiedenen Krankheiten. Dazu gehören muskuläre Beschwerden, als auch Probleme mit den Knochen sowie nervale Schädigungen. Auf diese wird im folgenden exemplarisch eingegangen.

Durchblutungsstörungen

Die periphere arterielle Verschlusskrankheite (pAVK) wird zu 90 Prozent aller Fälle in der unteren Extremität festgestellt. Die Oberschenkelstenose ist mit 50 Prozent die häufigste Form, darauf folgt der Beckentyp mit 35 Prozent und der Unterschenkeltyp mit 14 Prozent. Das Bein ist dementsprechend sehr risikobehaftet für diese Erkrankung.

Ursächlich für die pAVK sind arteriosklerotische und entzündliche Veränderungen am Blutgefäß. Dabei kommt es zu Verengungen der Gefäße, sodass das Blut nicht mehr ausreichend hindurchfließen kann. Risikofaktoren, die diesen Vorgang begünstigen, sind Alter, Geschlecht, familiäre Vorbelastung und vor allem das Rauchen, Diabetes und Bluthochdruck.

Therapeutisch wird versucht, das weitere Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Das erfolgt etwa anfangs durch bspw. Ernährungs- und Lebensumstellung, bei fortgeschritteneren Erkrankungen kommen Gehtraining, Operationen und Dauermedikation zum Einsatz.

Wassereinlagerungen

Bei diversen Organerkrankungen kommt es zu einer Störung des Wasserhaushalts. Dadurch entstehen Hautödeme. Anhand der Lokalisation dieser können teilweise Rückschlüsse auf die Ursache gezogen werden.

Ödeme im Beinbereich deuten vor allem auf eine Rechtsherzinsuffizienz, tiefe Beinvenenthrombose oder Lymphödeme hin. Therapeutisch wird dementsprechend die Grunderkrankung behandelt als auch eine Flüssigkeitskontrolle und -restriktion durchgeführt. Zusätzlich wird das überschüssige Wasser versucht medikamentös auszuscheiden.

Knochenbrüche

Brüche entstehen durch starke plötzliche Krafteinwirkung oder eine zu hohe Dauerbelastung, als auch durch eine pathologisch veränderte Knochenstruktur. Am Bein treten zum Beispiel Unterschenkelfrakturen auf. Davon spricht man bei einem Bruch von Tibia und Fibula. Wenn nur einer der beiden Knochen gebrochen ist, wird der Bruch entsprechend Schienbein- oder Wadenbeinfraktur genannt. Auch das Sprunggelenk ist sehr anfällig für Knochenbrüche und gilt als häufigste Fraktur am Bein.

Lähmungen

Durch Schädigungen an der Wirbelsäule oder direkt am Nerv kommt es zu Lähmungserscheinungen der Muskeln. Je nachdem, welcher Nerv betroffen ist, ergibt sich ein spezifisches Krankheitsbild, das sich aus der Funktion der jeweiligen Muskeln erschließen lässt, die nun nicht mehr korrekt ausgeführt werden kann.

- Schünke M et. al., Prometheus, LernAtlas der Anatomie (Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem), Thieme, 5. Auflage

- Braun J et. al., Basislehrbuch Innere Medizin, Elsevier, 7. Auflage