Inhaltsverzeichnis

Die Bläschendrüse bildet 70 Prozent des männlichen Ejakulats und ist somit maßgeblich an dessen Zusammensetzung beteiligt. Alle Informationen über ihre Anatomie und Funktion stehen in diesem Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Bläschendrüse – Definition

Bei der Bläschendrüse (auf Latein: Glandula vesiculosa) handelt es sich um eine paarig angelegte Drüse des Mannes. Sie gehört zu den akzessorischen Geschlechtsdrüsen, was bedeutet, dass sie zusätzlich zu den eigentlichen Keimdrüsen (Hoden) entlang des männlichen Genitaltrakts angelegt ist.

Bläschendrüse – Anatomie

Die Bläschendrüse ist ungefähr fünf Zentimeter lang und weist eine längsovale Form sowie ein geknäueltes Aussehen auf. Sie besteht aus einem mehrfach gefalteten Drüsenschlauch, dessen Ausführungsgang (Ductus excretorius) sich mit dem Samenleiter (Ductus deferens) zum sogenannten Spitzkanal (Ductus ejaculatorius) verbindet. Dieser mündet anschließend in die Harnröhre (Urethra).

Die Bläschendrüse befindet sich im Bereich des Beckens nahe der Prostata. Dort liegt sie hinter dem Fundus vesicae der Harnblase und reicht mit ihrer dorsalen Seite bis zum Douglas-Raum. Die Glandula vesiculosa ist von folgenden anatomischen Strukturen umgeben: die Harnblase auf der ventralen Seite, das Rektum auf der dorsalen Seite, die Samenleiterampulle auf der medialen Seite und die Prostata auf der kaudalen Seite. Kranial befindet sich außerdem eine Kuppe der Bläschendrüse, die oft noch von Bauchfell (Peritoneum) bedeckt ist. Der Großteil der Drüse ist allerdings nicht mit Bauchfell überzogen.

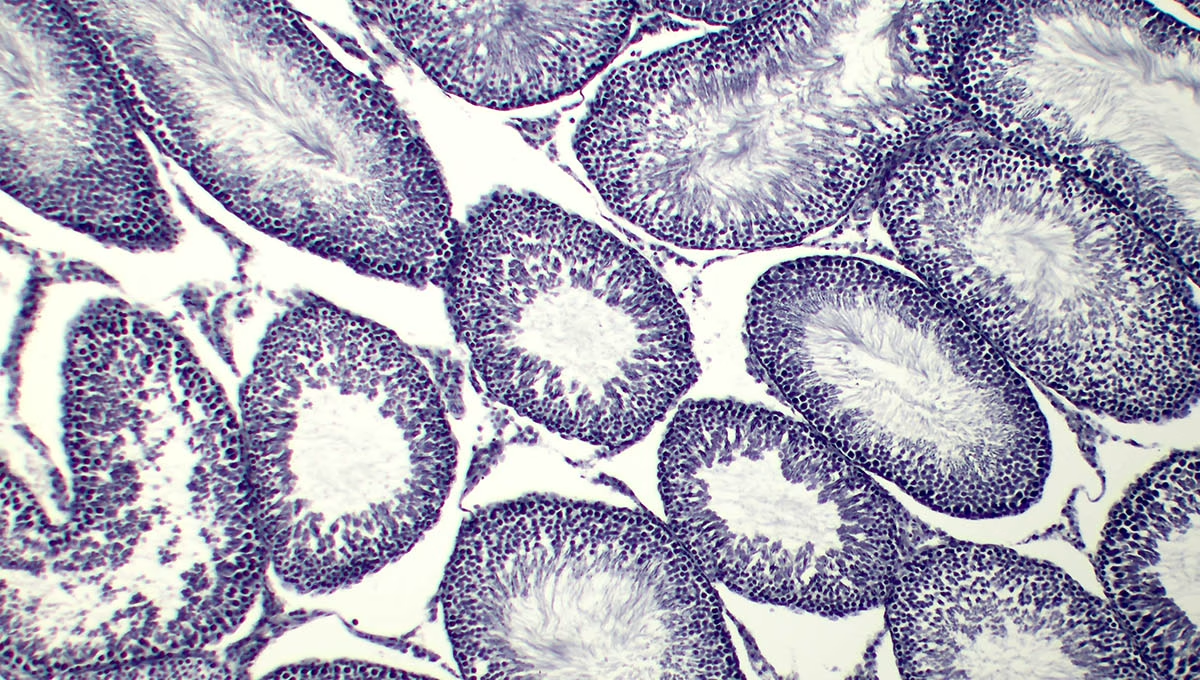

Mikroskopischer Aufbau

Unter dem Mikroskop betrachtet zeigt sich bei der Bläschendrüse ein dreischichtiger Aufbau aus Tunica mucosa, Tunica muscularis und Tunica adventitia. Dabei ist die Schleimhaut (Tunica mucosa) mit einem ein- bis zweireihigen Epithel, welches teilweise hochprismatisch und teilweise isoprismatisch ist, ausgekleidet. Zudem lassen sich zahlreiche Auffaltungen und eine die Schleimhaut umgebende Lamina propria mucosae erkennen. Des Weiteren ist die angrenzende Tunica muscularis mit glatten Muskelzellen ausgestattet und wird von Fibroblasten und Kollagenfaserbündeln durchzogen. Einzelne Muskelzellstränge ragen dabei bis in die größeren Schleimhautfalten hinein. Die dritte Schicht, die Tunica adventitia, besteht aus lockerem Bindegewebe, Nerven und Gefäßen. Sie verbindet die Oberfläche der Bläschendrüse mit den umliegenden Strukturen.

Blutversorgung

Die Bläschendrüse wird durch Äste der Arteria vesicalis inferior aus der Arteria iliaca interna versorgt. Zudem erfolgt ein Teil der Versorgung durch variable Äste, die aus der Arteria ductus deferentis entspringen. Das venöse Blut fließt über den Plexus venosus vesicoprostaticus ab. Dieser mündet in die Venae vesicales.

Nervale Innervation

Den größten Teil der nervalen Innervation übernehmen sympathische Fasern aus dem Plexus hypogastricus inferior. Sie sind für die Kontraktion der glatten Drüsenmuskulatur während der Ejakulation zuständig. Außerdem ist die Bläschendrüse mit parasympathischen Fasern ausgestattet, die die Sekretproduktion regulieren.

Bläschendrüse – Funktion

Die Hauptaufgabe der Bläschendrüse besteht darin, ein alkalisches Sekret herzustellen. Dieses hat einen hohen Fruktosegehalt und stellt mit 70 Prozent den größten Anteil des Ejakulats dar.

Zusammensetzung des Ejakulats

Das männliche Ejakulat wird aus mehreren Flüssigkeiten zusammengesetzt. Neben den 70 Prozent aus der Bläschendrüse macht ein Sekret, welches in der Prostata hergestellt wird, ungefähr zwischen 20 und 30 Prozent aus. Der restliche Anteil besteht aus den Spermien und Sekret aus den sogenannten Cowper-Drüsen.

Es dient den im Ejakulat befindlichen Spermien als Energielieferant zur Bewegung. Des Weiteren stellt die Bläschendrüse das Protein Semenogelin her, das die Spermien in einer Gelmatrix umgibt und ihre vorzeitige Kapazitation (Prozess im weiblichen Fortpflanzungstrakt, der es Spermien ermöglicht, eine Eizelle zu befruchten) verhindert. Dieses Protein wird anschließend in der Prostata durch das prostataspezifische Antigen (PSA) gespaltet, wodurch die Spermien ihre volle Beweglichkeit erlangen

- Aumüller G et al., Duale Reihe Anatomie, Thieme, 5. Auflage

- Schünke M et. al., Prometheus: Lernatlas der Anatomie (Innere Organe), Thieme, 5. Auflage