Inhaltsverzeichnis

Der Pferdeschwanz des Körpers – die Cauda equina findet sich im Wirbelkanal vieler Säugetiere und somit auch beim Menschen. Wird sie verletzt, zeigen sich schwerwiegende Symptome, die nicht einfach zuzuordnen sind. Dieser Artikel bietet detaillierte Informationen über die Anatomie, sowie einen Überblick über die Erkrankungen mit Fokus auf dem Cauda-Equina-Syndrom.

Inhaltsverzeichnis

Cauda equina – Definition

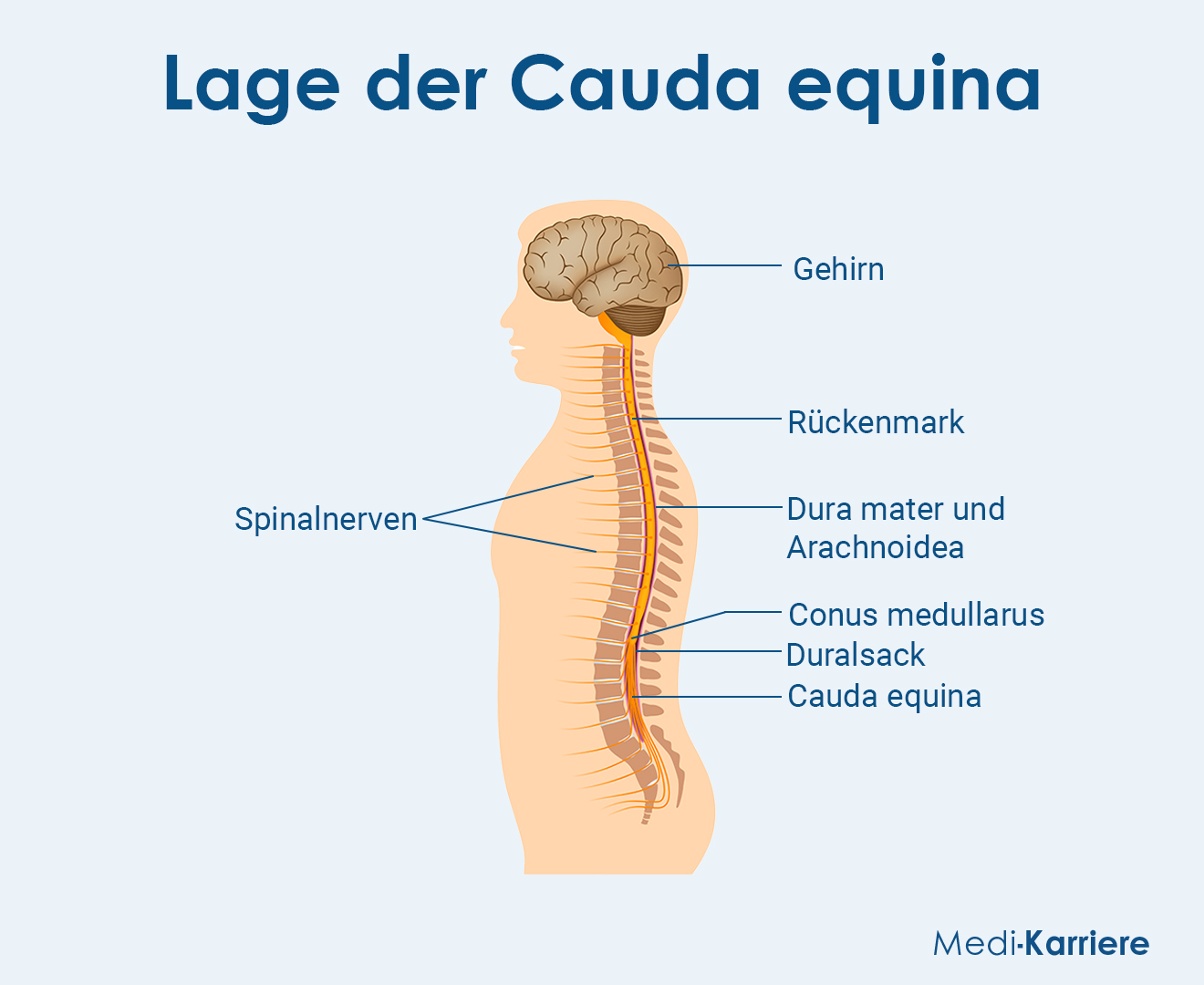

Aus dem Lateinischen als “Pferdeschwanz” übersetzt, bezeichnet die Cauda equina einen Bereich kaudalen (unterhalb) des Endes des Rückenmarks. In diesem befinden sich die Spinalnervenwurzeln. Sie liegen innerhalb der Dura mater des Rückenmarks (intradural) und sind von Liquor cerebrospinalis (Nervenwasser) umgeben.

Cauda equina – Anatomie und Funktion

Im Subarachnoidalraum gelegen, beginnt die Cauda equina am unteren Ende des Rückenmarks am Conus medullaris in Höhe des ersten Lendenwirbels L1. Die Spinalwurzelnerven ziehen bis in die Höhe vom Kreuzbein (Os sacrum). Wie bei einem Pferdeschwanz verlaufend, liegen die Nervenwurzeln im Liquor. Die zugehörigen Spinalnerven verlassen dann seitlich auf der entsprechenden Höhe den Kanal. Enthalten sind dementsprechen die Axone des L2 bis Co1.

Der Ursprung aller Spinalnerven liegt im Rückenmark. Dieses endet allerdings wachstumsbedingt kranialer (höhergelegen) als die Wirbelsäule, da das Rückenmark früher aufhört zu wachsen als die Wirbelsäule. Dieses relative Verschieben des Rückenmarks nach kranial wird auch als Aszensus bezeichnet. Da aber jeder Spinalnerv stets auf der entsprechenden Höhe den Wirbelkanal verlassen muss, verlängern sich die Wurzeln. So entsteht die Cauda equina.

Störungen des Aszensus

Angeborene Krankheiten im Bereich der Wirbelsäule können den Aszensus des Rückenmarks und damit die Entstehung der Cauda equina behindern. Auch hierdurch werden die Symptome und das Krankheitsbild des Cauda-equina-Syndroms verursacht. Mögliche Erkrankungen sind beispielsweise die Spina bifida (eine Spaltung der Wirbelsäule), Lipome (Tumore des Fettgewebes) oder eine Verfettung des Filum terminale.

Cauda equina – Klinik und Erkrankungen

Die Besonderheiten des “Pferdeschwanzes” werden sich im klinischen Alltag durchaus zu Nutze gemacht, können allerdings auch schwerwiegende Symptome verursachen. So wird die Cauda equina beispielsweise im Rahmen der Betäubung genutzt. Ein wichtiges Notfallbild ist hingegen das Kauda-Syndrom.

Spinalanästhesie

In der Spinalanästhesie wird mittels des Einsatzes der Single-Shot-Technik das Lokalanästhetikum direkt in den Subarachnoidalraum gespritzt. Typischerweise erfolgt dieses Vorgehen auf Höhe des vierten bis fünften Lendenwirbelkörpers, dementsprechend erfolgt die Injektion im Bereich der Cauda equina.

Der Vorteil hierbei liegt in der geringen Verletzungsgefahr der Spinalnervenwurzeln selbst. Die Situation im Körper ist vergleichbar mit einer Nudelsuppe. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer Nudelsuppe mit einer Gabel herumstochert und dabei eine Nudel direkt trifft, ist sehr gering. Ebenso verhält es sich bei der Spinalanästhesie im Bereich der Cauda equina. Die Nervenwurzeln schwimmen im Liquor cerebrospinalis und sind somit beweglicher. Es ist dabei gleichzeitig sichergestellt, dass sowohl Sensorik als auch Motorik zuverlässig von dem Lokalanästhetikum betroffen sind und somit unterdrückt werden.

Wie jede medizinische Anwendung hat die Spinalanästhesie auch Nachteile. Durch die Injektion kann es zur Hemmung des Sympathikus kommen (Sympathikolyse), weshalb durch Überaktivierung des Parasympathikus eine Vasodilatation entsteht mit einhergehendem Blutdruckabfall. Dadurch ist es teilweise notwendig, Vasopressoren wie Noradrenalin oder Epinephrin zu verabreichen, die den Blutdruck wieder steigern und dieser Sympathikolyse entgegenwirken.

Angewendet wird die Spinalanästhesie vorwiegend bei Operationen am Kniegelenk und Hüftgelenk, beispielsweise bei einem Gelenksersatz. Ein regulärer Einsatz erfolgt außerdem bei Transurethralen Eingriffen an der Blase oder der Prostata, beim elektiven Kaiserschnitt (Sectio caesarea) oder bei Athroskopien in der unteren Körperhälfte. Auch bei Operationen für die Beseitigung von Hernien oder bei einer Blinddarmentzündung und der darauf folgenden Entfernung des Appendix (Appendektomie) ist eine Spinalanästhesie indiziert.

Cauda-equina-Syndrom

Werden die Nerven im Bereich der Cauda equina komprimiert, treten typische Symptome aus. Dabei ist zu beachten, dass das Cauda-equina-Syndrom keine Erkrankung des Rückenmarks an sich ist, es aber eine ähnliche Symptomatik wie das Conus-medullaris-Syndrom auslösen kann. Ursächlich zeigt sich meistens ein Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule, aber jegliche Erkrankung, die zu einer Schwellung im Bereich der Cauda equina führt, kann das Syndrom hervorrufen. Dazu zählen beispielsweise Infektionen oder Tumoren des Rückenmarks oder Komplikationen nach einer Wirbelsäulen-Operation.

Symptomatisch zeigen sich die verursachten Ausfälle vor allem beinbetont und asymmetrisch in der Lokalisation. Reflexe wie der Kremasterreflex oder die Muskeleigenreflexe im Bereich der unteren Extremität (zum Beispiel der Patellarsehnenreflex) sind abgeschwächt oder nicht mehr vorhanden. Außerdem äußert sich das Syndrom mit Störungen der Sensibilität in der unteren Extremität, etwa mit der Reithosenanästhesie. Hierbei treten Gefühlsstörungen der Haut im Bereich der Dermatome S3 bis S5 auf. Das betrift das Areal des Anus und Genitalbereichs und die Innenseite der Oberschenkel. Weitere Symptome sind schlaffe Paresen, Störungen der Sexualfunktion, der Harnblase und der Entleerung des Mastdarms. Bleibt das Syndrom unbehandelt, kann eine vollständige Lähmung der Beine erfolgen.

Für die Diagnostik ist das MRT die erste Wahl, ist dieses nicht möglich, kann auch eine CT-Myeoligrafie durchgeführt werden. Als Therapie kommt zumeist eine Operation in Frage, um die Belastung schnellstmöglich zu lindern. Zusätzlich können hierzu auch Kortikosteroide eingesetzt werden. Operativ schnell versorgt werden muss das Syndrom definitiv bei Fehlfunktion des Harnapparats.

Das Cauda-equina-Syndrom kann auch zusammen mit dem Conus-medullaris-Syndrom auftreten und wird kombiniert als Konus-Kauda-Syndrom bezeichnet. Bei einem isolierten Conus-medullaris-Syndrom treten allerdings keine Paresen der unteren Extremiät auf.

- Schünke M et. al., Prometheus LernAtlas der Anatomie (Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem)

- Regionalanästhesie, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 31.05.2024)

- Bandscheibeinprolaps, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 31.05.2024)