Inhaltsverzeichnis

Die embryologische Anlage des Magen-Darm-Traktes entspricht einem langen Schlauch, aus dem sich nach und nach die einzelnen Organe entwickeln. Dieser Schlauch heißt Darmrohr oder auch Darmkanal und teilt sich in mehrere Abschnitte. Der Artikel wirft einen detaillierten Blick auf die Anatomie und Entwicklung der einzelnen Abschnitte, sowie auf das Darmrohr im Gesamten. Am Ende folgt ein Ausblick auf die Klinik und die verwandten Erkrankungen.

Inhaltsverzeichnis

Darmrohr – Definition

Das Darmrohr im embryologischen Sinne bildet die Vorläuferstruktur des Gastrointestinaltraktes. Aus seinem Gewebe entwickeln sich im Laufe der embryonalen Entwicklung verschiedene Organe, wie der Ösophagus, Magen oder die Abschnitte des Colons.

In einem anderen Kontext spricht man bei Darmrohr von einer Art eines Katheters. Er ist speziell dafür gebaut, um durch den After in den Darm eingeführt zu werden. Sie dienen der Füllung des Darmes mit Flüssigkeiten oder Gasen, was für diverse diagnostische Untersuchungen oder therapeutische Behandlungen notwendig ist. Beispiele dafür sind etwa Einläufe oder das Entlasten von Blähungen.Darmrohr (Katheter)

Darmrohr – Entstehung

Das Darmrohr entsteht im Verlauf der Morphogenese, was die Entstehung der Körperform bezeichnet. Währenddessen kommt es zu Krümmungen oder Abfaltungen des Embryos. Die laterale Abfaltung hat das Ziel der Entstehung von Leibeshöhle und Darmrohr. Dafür wachsen die seitlichen Ränder der zweidimensionalen Keimscheibe nach vorne (ventral). Das Ektoderm und das auf ihm liegende Seitenplattenmesoderm nähern sich dadurch an. Im Verlauf wachsen die beiden Seiten zusammen, wodurch die seitliche und vordere Körperwand entsteht, die einen Hohlraum einschließt, die sekundäre Leibeshöhle (intraembryonales Zölom).

Das Darmrohr entsteht ähnlich, nur dafür nähert sich das Entoderm mit seinem jeweiligen Seitenplattenmesoderm an und verwächst.

Darmrohr – Grundlagen und Übersicht des Aufbaus

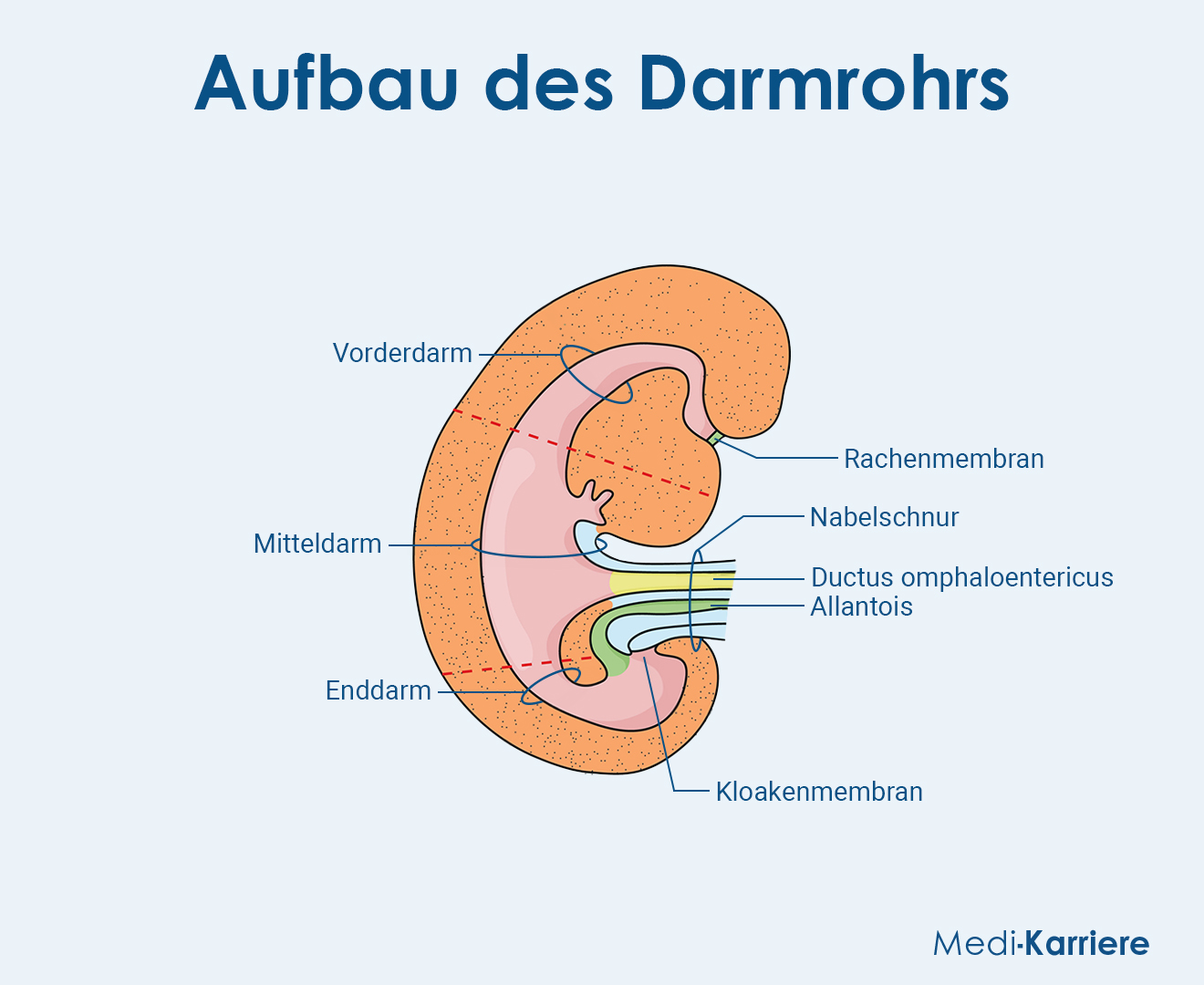

Das Darmrohr reicht von seinem Beginn an der Rachenmembran bis hin zur Kloakenmembran. Die Rachenmembran (Buccopharyngealmembran oder Oropharyngealmembran) ist ein Bereich am kranialen (oberen) Embryonalpol. Sie verschließt das Darmrohr gegen die Mundbucht und reißt im späteren Stadium auf, wodurch die Verbindung beider Räume geschaffen wird. Die Kloakenmembran entsteht deutlich später als die Rachenmembran und bleibt auch länger erhalten. Sie liegt am kaudalen (unteren) Embryonalpol. Reißt sie später ein, verbindet sie den Urogenital- und Analtrakt mit der Amnionhöhle.

Zuerst sind aber beide Membranen verschlossen, sodass das Darmrohr nicht mit seiner Umgebung in Verbindung steht.

Der Darmkanal gliedert sich in seinem Verlauf in folgende Abschnitte:

- Schlunddarm: Er stellt den kranialen Teil des Vorderdarms dar und reicht von der Rachenmembran bis hin zum Abgang von der Lungenknospe.

- Kaudaler Teil des Vorderdarms: Er umfasst den Abschnitt von der Lungenknospe bis zur Leberknospe.

- Mitteldarm: Er entspricht dem Teil von der Leberknospe bis zur hinteren Darmpforte, die beim Erwachsenen dem Cannon-Böhm-Punkt entspricht.

- Enddarm: Ab der hinteren Darmpforte bis zur Kloakenmembran verläuft der Enddarm.

Der Magen-Darm-Trakt besteht nach erfolgter Entwicklung aus verschiedenen Gewebstypen, die sich aus den drei Keimblättern entwickeln. Aus dem Entoderm entstehen die inneren epithelialen Komponenten. Das Mesoderm bietet die Grundlage für das Bindegewebe, die Muskulatur und die Serosa. Der Nervenplexus entstammt der Neuralleiste des Ektoderms.

Darmrohr – Vorderdarm und seine Organe

Aus dem Vorderdarm, der sich aus dem kranialen Schlunddarm und den kaudalen Anteilen zusammensetzt, entsteht der Rachen (Pharynx), die Speiseröhre (Ösophagus), der Magen und Teile des Zwölffingerdarms (Duodenum).

Die Anlage des Ösophagus stellt zunächst nur ein kurzes Rohr dar, das sich mit der Streckung der oberen Körperhälfte verlängert. Es ist von Mesenchym umgeben, dem embryonalen Bindegewebe, welches zwei Muskelschichten um das Rohr bildet.

Der Magen ist anfangs lediglich eine spindelförmige Erweiterung im kaudalen Abschnitt des Vorderdarms. Während der Entwicklung wächst die hintere Wand schneller als die vordere, wodurch die große und kleine Kurvatur des Magens entstehen. Anschließend vollzieht sich die Magendrehung. Für die erste Drehung dreht sich die Magenanlage um 90 Grad um ihre Längsachse im Uhrzeigersinn. Jetzt liegt die große Kurvatur links und die kleine Kurvatur rechts. Die Drehung hat auch Auswirkungen auf die Lage der Nerven: Der Nervus vagus, der bisher links in der Wand verlief, liegt nun als Truncus vagalis anterior vorne, während der rechte Nervus vagus als Truncus vagalis posterior an der Hinterwand verläuft. An die erste Drehung schließt sich die zweite Magendrehung an. Dabei kippt der Magen um seine sagittale Achse, wodurch die Cardia links unten zum liegen kommt und sich der Pylorus rechts und leicht nach oben ausrichtet. Die endgültige Lage des Magens ist nun erreicht.

Das Duodenum entwickelt sich teilweise aus dem Vorderdarm, aber auch den Anfangsabschnitten des Mitteldarms. Seine Entwicklung beginnt mit einem starken Längenwachstum der Duodenalanlage, sodass eine C-förmige Schlinge entsteht. Die Magendrehung hat auch Auswirkungen auf seine Lage, weshalb die Wölbung der Schlinge im Anschluss nach rechts zeigt. Die Anteile des Schenkels entwickeln sich zu den Partes des Duodenums. Am Anfang des zweiten Embryonalmonats vermehren sich Epithelzellen enorm stark, wodurch das Duodenum für eine gewisse Zeit vollständig obliteriert vorliegt. Am Ende des zweiten Monats wird das Lumen aber wieder rekanalisiert.

Darmrohr – Mitteldarm und seine Vorgänge

Das besondere Kennzeichen des Mitteldarms ist sein schnelles Längenwachstum. Dadurch entwickelt sich die Nabelschleife, an der sich der physiologische Nabelbruch vollzieht. Im Anschluss läuft die Darmdrehung ab.

Nabelschleife und physiologischer Nabelbruch

Der Mitteldarm verlängert sich sehr schnell, sodass sich eine C-förmige Nabelschleife zwischen der Magenanlage und der Caecumanlage bildet. Ihr kranialer (oberer) Schenkel umfasst die unteren Anteile des Duodenums, sowie das Jejunum (Leerdarm) und die oberen Teile des Ileums (Krummdarm). Deshalb wird er auch als Dünndarmschenkel bezeichnet. Am Scheitelpunkt der Schleife geht der Ductus omphaloentericus, auch Ducuts vitellinus genannt, ab. Das ist die Verbindung des Mitteldarms mit den Überbleibseln des Dottersacks. In der Achse der Nabelschleife verläuft die Arteria mesenterica superior zur Blutversorgung. Der kaudale (untere) Schenkel stellt den Dickdarmschenkel dar. Er enthält die Anlagen für den unteren Teil des Ileums, für das Zäkum (Blinddarm), Colon ascendens und die körpernahen zwei Drittel des Colon transversum.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist das Längenwachstum des Mitteldarms so stark ausgeprägt, dass der kleine Körper des Embryos ihn nicht mehr beherbergen kann. Die Darmschlingen finden keinen Platz mehr in der Bauchhöhle und werden deshalb übergangsweise in das sogenannte Nabelzölum ausgelagert. Dieser Vorgang nennt sich physiologischer Nabelbruch und findet zwischen der sechsten und zehnten Embryonalwoche statt. In der zehnten Woche werden die Strukturen wieder in den Bauchraum zurück verlagert.

Darmdrehung

Im Verlauf des Wachstums dreht sich die Nabelschleife insgesamt 270 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn um ihre eigene Achse. Dabei erfolgen die ersten 90 Grad während der Lage im Nabelzölom, die anderen 180 Grad nach Rückverlagerung in den Bauchraum. Im Laufe der Drehung verlagert sich der kaudale Schenkel nach oben, wodurch das Zäkum dann unter der Leberanlage liegt. Weiteres Längenwachstum findet statt und das Colon ascendens entsteht. Das Zäkum liegt am Ende weiter kaudal.

Darmrohr – Enddarm und Trennung der Kloake

Die Arteria mesenterica inferior versorgt den Enddarm, der in der Kloake endet. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des Endabschnitts, die den gemeinsamen Ausgang von Anal- und Urogenitalkanal darstellt. Entoderm kleidet die Kloake aus, welches am kaudalen Ende direkt in das Ektoderm der äußeren Körperoberfläche übergeht. An dieser Stellt findet sich die Kloakenmembran.

Aus dem Enddarm entwickeln sich das distale Drittes des Colon transversum, das Colon descendens, Colon sigmoideum, das Rektum (Mastdarm, Enddarm) und der obere Abschnitt des Analkanals.

Um die fünfte Embryonalwoche herum unterteilt sich die Kloake in zwei Höhlen. Der Vorgang wird als Trennung der Kloake bezeichnet. Dafür bildet sich in der vierten bis siebten Woche das Septum urorectale, welches von kranial auf die Kloakenmembran zuwächst. Es unterteilt den Abschnitt in den vorderen Sinus urogenitalis und den hinteren Analkanal. Dort, wo Kloakenmembran und Septum urorectale verschmelzen, entsteht der primitive Damm (Perineum). Dadurch kann die vordere Urogenitalmembran von der hinteren Analmembran unterschieden werden. Am Ende der achten Woche reißt die Analmembran ein, wodurch eine offene Verbindung des Rektums zu Fruchtwasser besteht.

Darmrohr – Fehlbildungen und Erkrankungen

Besonders in der embryonalen Phase ist das ungeborene Kind anfällig für Fehlbildungen und Erkrankungen, die sich durch fehlerhaft ablaufende Prozesse erklären lassen. Auch beim Darmkanal können diese auftreten.

Wie beschrieben obliteriert das Duodenum zeitweise. Kommt es nicht zu einer erneuten Rekanalisierung des Lumens, spricht man von einer Duodenalatresie. Neugeborene, die davon betroffen sind, erbrechen in ihren ersten Lebenstagen gallig und weisen einen aufgetriebenen Oberbauch auf, während der Unterbauch eher eingefallen wirkt. Eine operative Behandlung ist notwendig.

Die Verbindung des Mitteldarms zum Rest des Dottersacks über den Ductus omphaloentericus bildet sich normalerweise in der sechsten Embryonalwoche zurück. Ist das nicht der Fall, bildet sich das sogenannte Meckel-Divertikel, eine kleine Ausbuchtung des Ileums. Es verursacht typischerweise keine Symptome, Entzündungen oder eine Perforation sind aber möglich.

Auch der Nabelschnurbruch (Omphalozele) ist eine Komplikation. Ist der Nabelring zu weit gebaut, ist ein andauernder physiologischer Nabelbruch möglich, wobei die Darmschlingen nicht zurück in den Bauchraum verlagert werden. Dadurch verbleiben sie in der Nabelschnur, was sich bei Geburt durch eine Auftreibung dieser zeigt. Darin enthalten sind Darmanteile und Mesenterium, die innerhalb von 24 Stunden nach Geburt operativ zurück verlagert werden müssen.

Am Enddarm kann die Analatresie auftreten. Sie kommt zustande, wenn die Analmembran nicht reißt, wodurch der Analkanal nicht geöffnet wird. Eine Therapie kann je nach Schweregrad dilatativ oder operativ erfolgen.

- Bommas-Ebert U et. al., Kurzlehrbuch Anatomie und Embryologie, 3. Auflage, Thieme

- Übersicht des Verdauungssystems, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 19.08.2024)

- Embryonalentwicklung, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 19.08.2024)

- Plazenta, Nabelschnur, Amnion, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 19.08.2024)