Inhaltsverzeichnis

Das Felsenbein verspricht mit seinem Namen einen harten Knochen – und enttäuscht nicht. Es ist ein Teil des Schädelskeletts und führt viele verschiedene Strukturen im Bereich des Kopfes. Deshalb sorgt es oft für ordentliche Verwirrung beim Lernen. Dieser Artikel erklärt übersichtlich und systematisch den Aufbau des Felsenbeins und geht anschließend auf die Klinik ein.

Inhaltsverzeichnis

Felsenbein – Definition und Nomenklatur

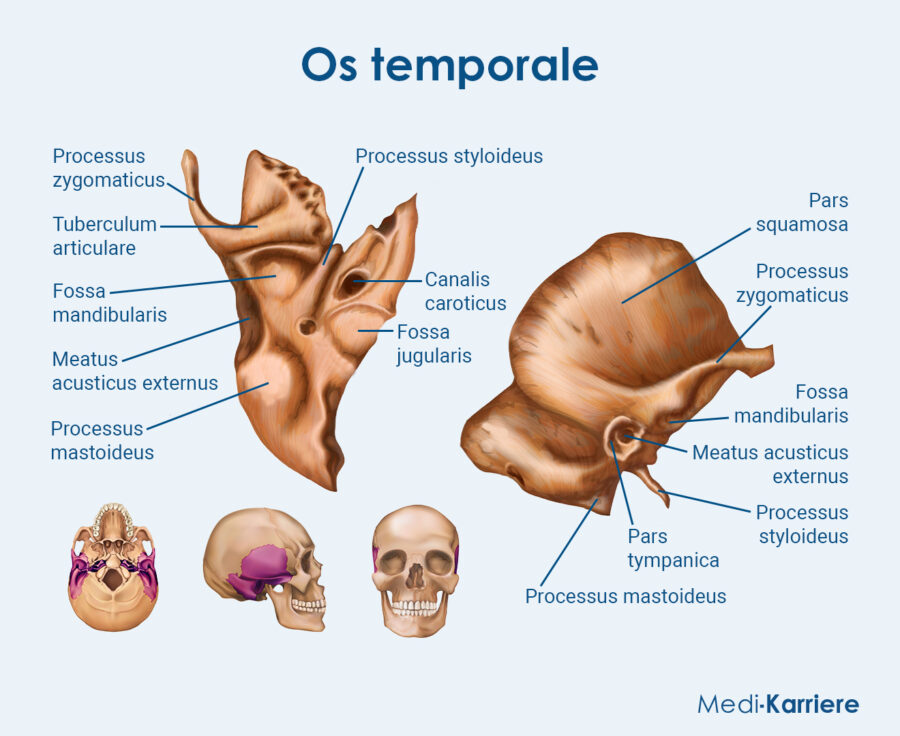

Das Felsenbein, im Lateinischen Pars petrosa ossis temporalis, ist ein Knochenabschnitt des Schläfenbeins (Os temporale). Es liegt pyramidenförmig an der Basis des Schläfenbeins und enthält das Innenohr.

Die Bezeichnung als Felsenbein oder Os petrosum, wie im klinischen Alltag üblich, ist streng genommen nicht korrekt, da es sich hierbei nicht um einen eigenständigen Knochen handelt. Darin unterscheidet sich der Mensch von anderen Tieren, bei denen ein eigenständiger Knochen vorliegt. Dementsprechend ist die richtige Bezeichnung Pars (Teil) petrosa (Fels) ossis temporalis (vom Os temporalis). Im Sinne der Übersichtlichkeit wird in diesem Artikel die Bezeichnung als Felsenbein fortgeführt.

Felsenbein – Anatomie und Funktion

Das Felsenbein kann man sich am einfachsten als eine dreiseitige Pyramide vorstellen. Dabei unterscheidet man eine Basis, die Grundfläche der Pyramide, und eine Spitze (Apex). Die drei Seitenflächen bezeichnet man als Facies. Sie sind über die Winkel (Anguli) verbunden. Das Innere der Pyramide bildet das Innenohr mit seinem knöchernen Labyrinth.

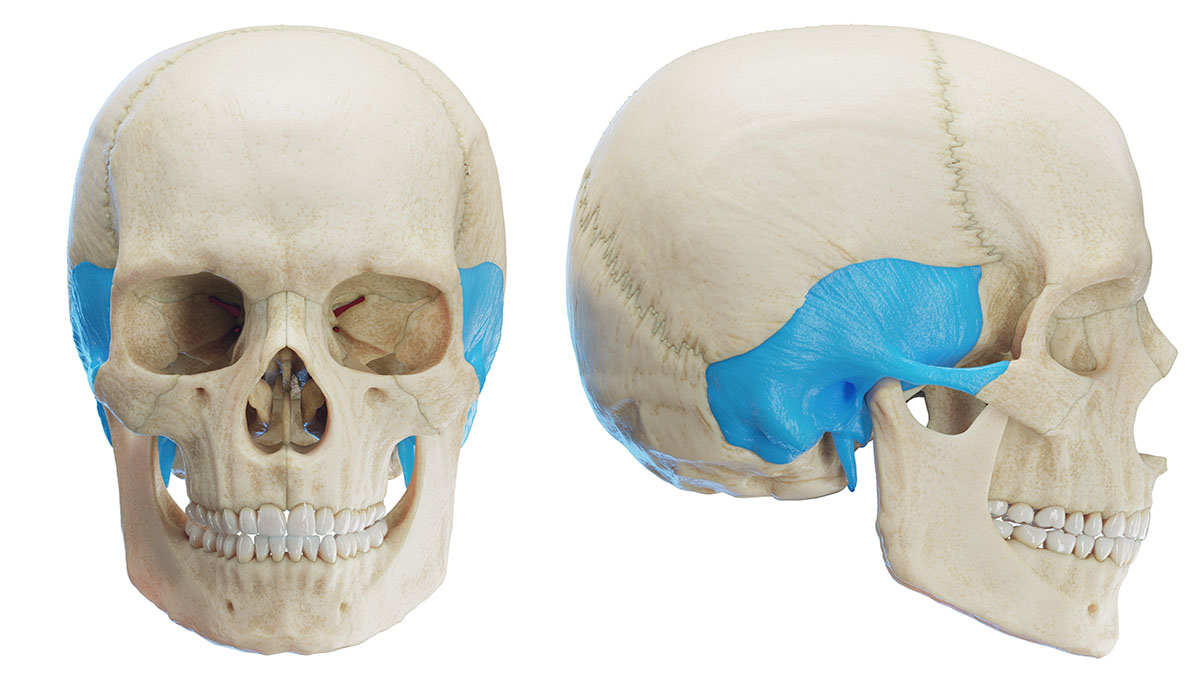

Die Lage des Felsenbeins kann man sich folgendermaßen vorstellen: Blickt man seitlich auf einen Schädel, so sieht man direkt das Schläfenbein. Der größere Teil davon ist die Pars squamosa, aber das dreieckige untere Ende des Schläfenbeins entspricht der Pars petrosa, dem Felsenbein. Damit liegt es an der Schädelbasis zwischen dem Os sphenoidale und dem Os occipitale, wobei seine Spitze nach innen (medial) und Richtung Mund (rostral) zeigt.

Die Basis ist mit der Pars squamosa und der Pars mastoidea des Os temporale verschmolzen. Die Spitze (Apex) ist auf ihrer Oberfläche eher rau und uneben. Sie liegt in einem Winkel, der von der Ala major des Os sphenoidale und der Pars basilaris des Os occipitale gebildet wird und umschließt die innere Mündung (Orificium internum) des Karotiskanals. Der Apex bildet ebenfalls die hintere, seitliche Wand des Foramen lacerum, wo das Gruber-Band (Ligamentum sphenopetrosum) ansetzt.

Zu beachten ist, dass das Felsenbein nicht in Lamellenknochen umgebaut wird, sondern immer als Geflechtknochen vorhanden bleibt. Damit ist es der härteste Knochen am menschlichen Schädel.

Knochenkanäle

Das Pars petrosis ossis temporalis ist wichtig für die Führung von verschiedenen Strukturen am Schädel, neben der ossären Grundlage als Innenohr. Diese Gänge nennt man Knochenkanäle.

- Canalis caroticus: Der Karotiskanal enthält, wie der Name sagt, die Arteria carotis interna. Durch die Lage heißt der durchführende Abschnitt der Arterie Pars petrosa. Vegetative Nervenfasern begleiten die Arterie in ihrem Verlauf. Das Geflecht nennt sich Plexus caroticus internus. Die innere Mündung des Kanals liegt an der Spitze des Felsenbeins. Der Karotiskanal gibt außerdem kleine Kanäle zur Paukenhöhle ab, die Canaliculi caroticotympanici.

- Meatus acusticus internus: Auf Deutsch beschreibt er den inneren Gehörgang, der am Porus acusticus internus beginnt und an einer Knochenplatte endet, die zum Innenohr führt. Hier verläuft der siebte Hirnnerv, der Nervus facialis, der achte Hirnnerv (Nervus vestibulocochlearis), die Chorda tympani für den Geschmack und Fasern des Nucleus salivatorius superior. Außerdem begleiten die Arteria und Vena labyrinthi die Strukturen.

- Canalis nervi facialis: Aus dem Boden des inneren Gehörgangs läuft der Facialiskanal bis zum Foramen stylomastoideum weiter. Er führt den Nervus facialis und bildet durch seinen Z-förmigen Verlauf das äußere Facialisknie (Geniculum nervi facialis), wo sich das Ganglion geniculi befindet. Die Nervenäste Nervus petrosus major, Nervus stapedius und die Chorda tympani verlassen im Verlauf den Kanal. Beim Facialiskanal handelt es sich um den längsten Knochenkanal für einen Nerven.

- Canalis musculotubarius: Hier verläuft im vorderen Teil der Musculus tensor tympani, der zu den Muskeln des Mittelohrs zählt und für den Hörvorgang essentiell ist. Im hinteren Teil findet sich die Tuba auditiva (Eustachische Röhre), die das Mittelohr mit dem Nasenracheraum (Nasopharynx) verbindet.

- Canaliculus vestibularis: Hinter der Öffnung des Meatus acusticus internus versteckt sich der Canalis vestibularis. Er verbindet die hintere Schädelgrube mit dem Gleichgewichtsanteil des knöchernen Labyrinths und enthält den Ductus endolymphaticus. Dieser gehört zum häutigen Labyrinth und ist mit Endolymphe gefüllt.

- Canaliculus tympanicus: Dieser Kanal zieht von der Fossula petrosa zur Paukenhöhle und enthält die Arteria tympanica inferior und Fasern des Nervus tympanicus.

- Canaliculi caroticotympanici: Die kleinen Kanälchen gehen vom Canalis caroticus ab und ziehen zur Paukenhöhle. Sie führen die Arteriae caroticotympanicae mit den Nervi caroticotympanici zur Paukenhöhle.

Felsenbein – Felsenbeinfraktur

Am häufigsten ist das Felsenbein im Rahmen von Schädelverletzungen relevant. Ein Bruch (Fraktur) ist meist die Folge einer Berstungsfraktur, die durch ein Polytrauma oder Schädelhirntrauma verursacht wird. Die Einteilung der Fraktur erfolgt nach dem Bruchlinienverlauf. Dabei unterscheidet man eine Längsfraktur von einer Querfraktur. Die Diagnostik erfolgt mittels Computertomografie (CT). Im Normalbefund stellt sich das Felsenbein seitensymmetrisch, dreieckig und glatt begrenzt dar. Außerdem ist das Mastoid gut pneumatisiert und die Sinus liegen frei.

Die Therapie der Fraktur besteht aus Bettruhe und den sterilen Abdecken des Ohres. Außerdem sollte sofort eine Antibiotikabehandlung zur Vorbeugung einer Meningitis erfolgen. Hält der Liquorfluss weiterhin an, muss sofort eine operative Intervention erfolgen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Tympanoplastik möglich, die chirurgische Wiederherstellung der Paukenhöhle.

Längsfraktur

Durch eine seitliche Gewalteinwirkung kann eine Längsfraktur entstehen. Sie macht etwa 90 Prozent der Felsenbeinfrakturen aus und äußert sich mit einem Mittelohrschaden. Dadurch verschieben sich die Gehörknöchelchen und es entwickelt sich eine Schallleitungsstörung. Das bedeutet, dass die Schallweiterleitung von äußeren Ohr zur Cochlea gestört ist. Symptomatisch zeigt sich die Fraktur mit einer Blutung aus dem Gehörgang und seltener eine Otoliquorrhö, wobei Flüssigkeit aus dem Ohr austritt. In etwa 20 Prozent der Fälle entwickelt sich eine periphere Facialisparese. Zerreißt der Nervus facials frühzeitig, besteht keine Heilung. Wird er jedoch nur durch einen Bluterguss (Hämatom) nach einigen Tagen komprimiert, liegt die Spontanheilungsrate bei über 90 Prozent. In der Otoskopie zeigt sich ein gerissenes Trommelfell.

Eine Unterscheidung zwischen Schallempfindungs- und Schallleitungsstörung ist mittels einer Stimmgabel möglich. Die zugehörigen Versuche nennen sich Rinne- und Weber-Versuch. Der Rinne-Versuch untersucht die Hörschwelle für Luft- und Knochenleitung, Dafür wird die Stimmgabel zunächst auf den Processus mastoideus gesetzt für die Knochenleitung. Hört der Patient sie nicht mehr, wird sie vor das Ohr gehalten. Der Ton sollte jetzt wieder hörbar sein und die Luftleitung ist damit intakt. Dann spricht man von einem positiven Rinne-Versuch, der entweder physiologisch ist oder ein Hinweis auf eine Schallempfindungsstörung ist. Fällt der Test negativ aus, spricht das für eine Schallleitungsstörung.Stimmgabelprüfungen

Für den Weber-Test setzt man die schwingende Stimmgabel auf die Schädelmitte und fragt den Patienten, ob der Ton in einem Ohr besser hörbar ist. Das nennt man Lateralisation, welche pathologisch ist. Lateralisiert der Ton in das Rinne-negative Ohr, liegt ein Hinweis auf eine Schallleitungsstörung vor, lateralisiert er in das Rinne-positive Ohr, liegt die Ursache vermutlich in einer Schallempfindungsstörung des gegenüberliegenden Ohres.

Querfraktur

Eine Querfraktur macht etwa zehn Prozent der klinischen Fälle aus und entsteht durch frontale oder okzipitale Gewalteinwirkung. Dadurch kommt es zu einem Innenohrschaden und in Folge zu einem Ausfall des Labyrinths, genauer gesagt der Gehörschnecke und des Gleichgewichtsorgans. Im Gegensatz zum Längsbruch handelt es sich damit um einen Schallempfindungsschaden, der mit Schwindel, Übelkeit und einem Spontannystagmus einhergeht.

Klinisch präsentieren sich die Patienten mit Blut in der Paukenhöhle, einem sogenannten Hämatotympanon, sowie Rhinoliquorrhö. Dabei fließt Flüssigkeit aus der Nase. Bei der Querfraktur ist das durch die Verbindung über die Eustachische Röhre möglich, sodass Flüssigkeit aus der Paukenhöhle in die Nase gelangt. In etwa der Hälfte der Fälle liegt auch hier eine periphere Fazialisparese vor. In der Otoskopie zeigt sich im Unterschied zur Längsfraktur ein intaktes Trommelfell, welches auch dunkelblau erscheinen kann. Das gilt als Hinweis auf ein Hämatotympanon.

- Schünke M et. al., Prometheus LernAtlas der Anatomie (Kopf, Hals und Neuroanatomie), 5. Auflage, Thieme.

- Schädel, https://next.amboss.com/de/article/aK0QUS, (Abrufdatum: 11.08.2024)

- Gesichts- und Felsenbeinfrakturen, https://next.amboss.com/de/article/8j0OXT, (Abrufdatum: 11.08.2024)

- Audiometrische Verfahren in der HNO, https://next.amboss.com/de/article/NN0-Yg, (Abrufdatum: 11.08.2024)