Inhaltsverzeichnis

Das Ganglion pterygopalatinum liegt im Bereich des Schädels und zählt zu den parasympathischen Ganglien. Parasympathische Fasern, die zu dem Ganglion ziehen, werden hier umgeschaltet, während sympathische und sensible Fasern nur hindurchziehen. Dieser Artikel befasst sich ausführlich mit der Anatomie und Funktion des Ganglion und gibt am Ende einen Ausblick auf die klinischen Aspekte der Thematik.

Inhaltsverzeichnis

Ganglion pterygopalatinum – Definition

Das Ganglion pterygopalatinum, auch als Flügelgaumenganglion bekannt, zählt zu den Ganglien. Darunter versteht man Ansammlungen von Nervenzellkörpern, die in einer Verdickung des Nervenstrangs enden. Das bedeutet, dass sympathische oder parasympathische Nervenfasern sich an diesem Punkt ansammeln und eventuell umschalten. Das Ganglion pterygopalatinum gehört dabei zu den sogenannten parasympathischen Kopfganglien.

Verwechslungsgefahr Ganglion

In der Orthopädie und Chirurgie verwendet man ebenfalls die Bezeichnung des Ganglions, allerdings in einem anderem Zusammenhang. Ein Ganglion (Überbein) beschreibt hier gutartige Weichteiltumore (Synovialzysten), die von Sehnenscheiden oder der Gelenkkapsel ausgehen.

Parasympathische Kopfganglien

Die parasympathischen Kopfganglien beschreiben paarige, parasympathische Ganglien, die sich im Bereich des Kopfes befinden. Zu ihnen zählt neben dem Ganglion pterygopalatinum das Ganglion ciliare, das Ganglion oticum und das Ganglion submandibulare. Durch sie verlaufen Fasern, die im Allgemeinen die Kopfdrüsen und die inneren Augenmuskeln versorgen. In den Kopfganglien werden allerdings nur die allgemein-viszeromotorischen, also parasympathischen, Fasern umgeschaltet.

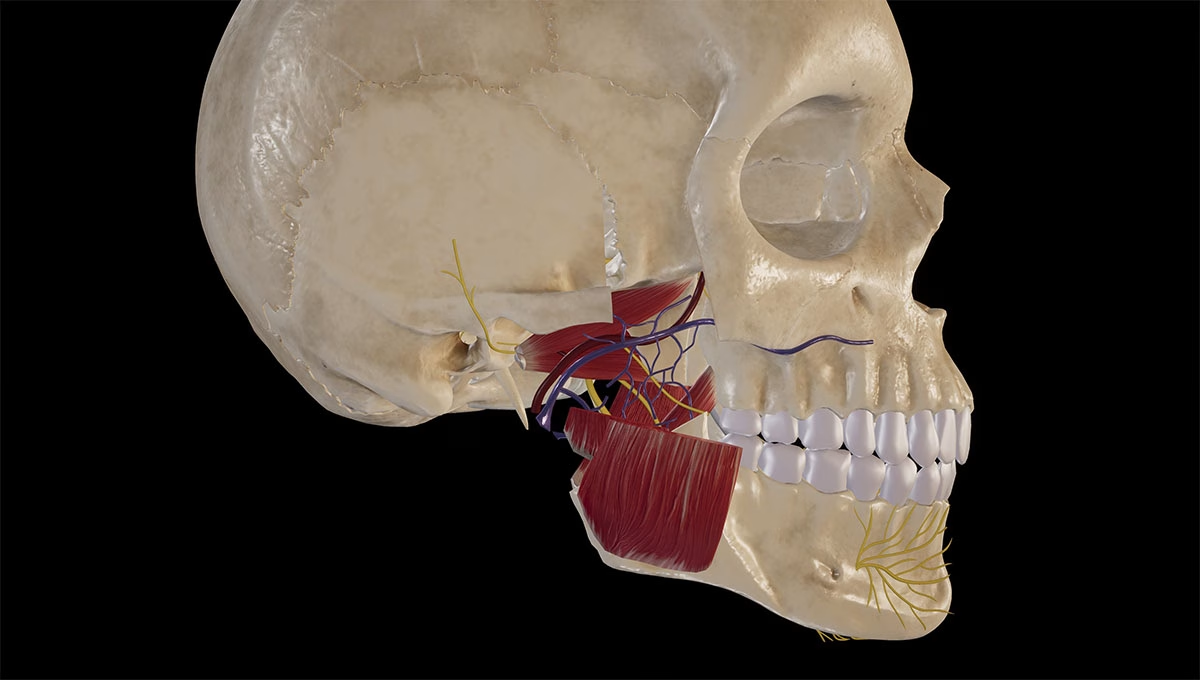

Ganglion pterygopalatinum – Lage und Topographie

Das Flügelgaumenpalatinum liegt topographisch gesehen in der gleichnamigen Fossa pterygopalatina (Flügelgaumengrube), welche sich an der Schädelbasis befindet. Die Fossa pterygopalatina ist eine knöcherne Vertiefung zwischen dem Processus palatinus maxillae, ein stark ausgeprägter Knochenfortsatz des Oberkieferknochens (Maxilla) und dem Processus pterygoideus ossis sphenoidalis, ein Fortsatz des Keilbeins (Os sphenoidale). Die Vertiefung liegt medial (zur Mitte gerichtet) der Fossa infratemporalis, welche sich etwas unterhalb des Jochbogens befindet.

Durch die Lage in der Flügelgaumengrube steht das Ganglion pterygopalatinum mit drei Strukturen in enger räumlicher Beziehung:

- Nervus maxillaris: Dieser Nerv ist der zweite Endast des Nervus trigeminus.

- Arteria maxillaris: Die Arterie ist ein Endast der Arteria carotis externa und versorgt einen Großteil der tiefer gelegenen Weichteile des Gesichts.

- Foramen sphenopalatinum: Das Foramen bildet eine Knochenöffnung im Schädel und verbindet die Nasenhöhle mit der Fossa pterygopalatina.

Ganglion pterygopalatinum – Verschaltung der Fasern

Der grundlegende Aufbau der parasympathischen Kopfganglien überträgt sich auch auf das Flügelgaumenganglion. Es enthält eine sogenannte Radix parasympathica, eine Radix sympathica und eine Radix sensoria, die jeweils die entsprechenden Fasern enthalten. Im Ganglion pterygopalatinum werden ausschließlich Fasern des Nervus facialis umgeschalten.

Was bedeutet die parasympathische Umschaltung?

Man unterscheidet präganglionäre Fasern von postganglionären. Die präganglionären Fasern ziehen von ihrem Hirnnervenkern, wo der Zellkörper liegt, zu den parasympathischen Ganglien. Dort erfolgt mittels dem Neurotransmitter Acetylcholin die Umschaltung auf postganglionäre Fasern. Von dort aus ziehen die postganglionären Fasern von den Ganglion zu den jeweiligen Zielorganen und werden dort noch einmal mittel Acetylcholin umgeschaltet.

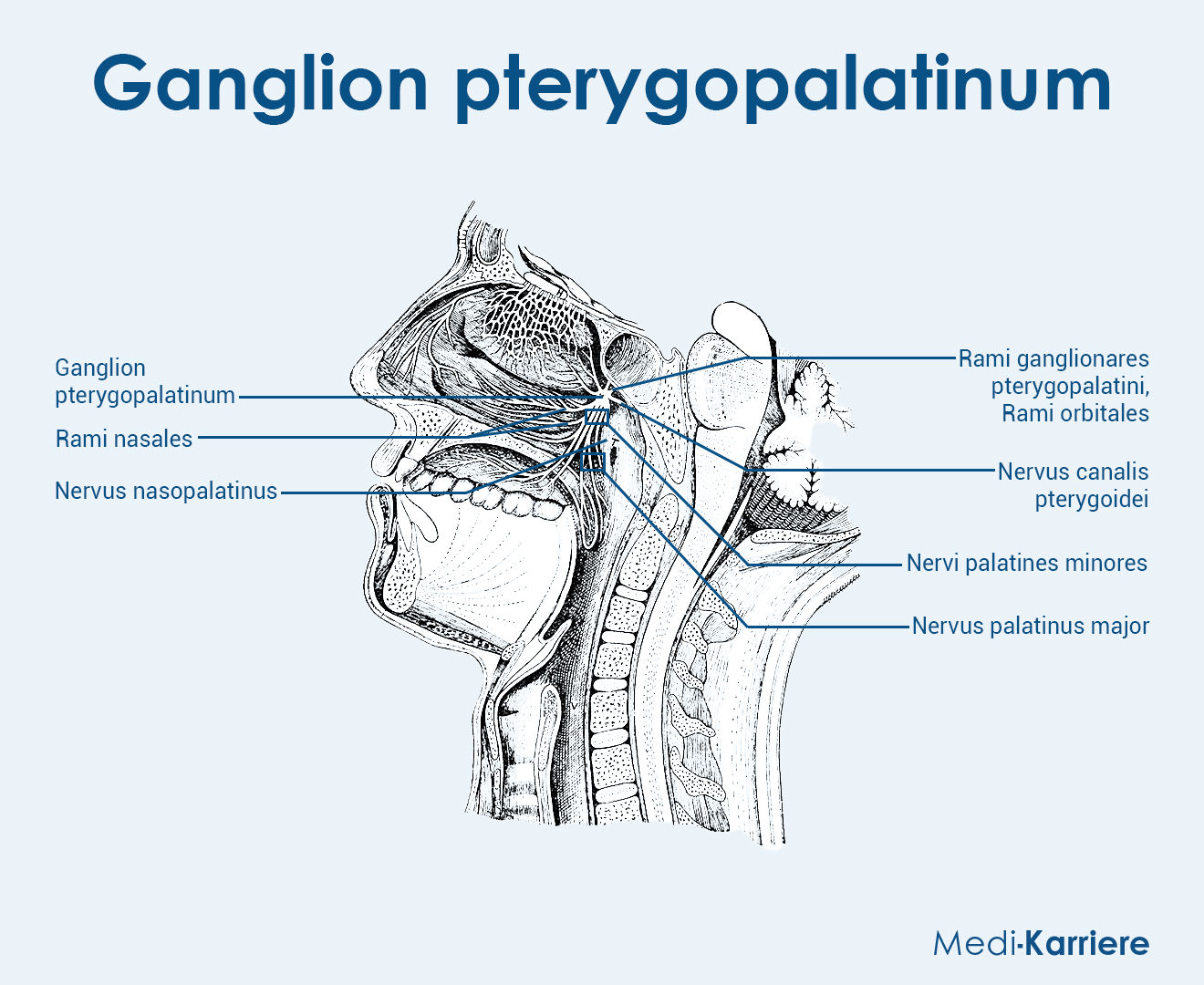

Parasympathische Fasern (Radix parasympathica)

Die Radix parasympathica enthält die Nervenfasern des Nervus petrosus major, einem Ast des siebten Hirnnervs (Nervus facialis). Verfolgt man die parasympathischen Fasern von ihrem Beginn an, entspringen sie präganglionär am Nucleus salivatorius superior. Im Ganglion geniculatum spalten sie sich vom Nervus facialis am und zeihen mit dem Nervus petrosus major und dem Nervus canalis pterygoidei zum Ganglion pterygoideum. Hier findet die Umschaltung zu postganglionären Fasern statt.

Im weiteren Verlauf ziehen die Fasern als Bestandteil des Nervus maxillaris und seinen Ästen zu ihren Zielorganen. Dazu zählen folgende mit ihrem jeweiligen Innervationsgebiet:

- Rami orbitales: Schleimhaut des Sinus sphenoidalis und der Siebbeinzellen

- Rami nasales: Nasenschleimhaut der hinteren Nasenhöhle

- Ramus pharyngeus: Schleimhaut des Nasopharynx

- Nervus nasopalatinus: Schleimhaut des vorderen Gaumens

- Nervus palatinus major: Gaumen- und Nasenschleimhaut

- Nervi palatini minores: weicher Gaumen

- Nervus zygomaticus und Nervus lacrimalis: Tränendrüse (Glandula lacrimalis)

Neben der Schleimhaut des Nasen- und Gaumenbereichs innervieren die Fasern auch die jeweiligen Drüsen, die Glandulae nasale der Nase und die Glandulae palatinae im Gaumenbereich.

Zusammengefasst entstehen die Fasern im Nucleus salivatorius inferior und ziehen über den Nervus facialis und nach Abtrennung über den Nervus petrosus major zum Ganglion pterygopalatinum. Dort erfolgt die Umschaltung auf postganglionäre Fasern, die die Zielorgane innervieren.

Sympathische Fasern (Radix sympathica)

Durch das Ganglion laufen auch sympathische Fasern, welche allerdings schon vorher in den Grenzstrangganglien umgeschaltet wurden. Deshalb handelt es sich hierbei um postganglionäre Fasern, die lediglich das Ganglion passieren.

Die Fasern haben ihren Ursprung im Ganglion cervicale superius. Von dort ziehen sie zum Plexus caroticus internus und anschließend über den Nervus petrosus profundus sowie den Nervus canalis pterygoidei zum Ganglion pterygopalatinum. Im weiteren Verlauf ziehen sie zur Tränendrüse.

Sensible Fasern (Radix sensoria)

Das Ganglion enthält noch eine dritte Art von Fasern, die sensiblen Fasern. Auch sie passieren nur und werden nicht umgeschaltet. Die durchlaufenden Rami ganglionares stammen aus dem Nervus maxillaris, einem Ast des Nervus trigeminus. Sie enthalten Informationen (Afferenzen) aus der Nasen-, Gaumen-, und Rachenschleimhaut, die sie zum Ganglion und darüber hinaus weiterleiten.

Ganglion pterygopalatinum – Klinik

Im klinischen Alltag kann das Ganglion pterygopalatinum im Rahmen einer interventionellen Therapie genutzt werden, häufig bei sogenannten Cluster-Kopfschmerzen. Sie gehören zu der Gruppe der trigemino-autonomen Kopfschmerzerkrankungen. Patienten sind dabei nachts von stärksten und streng einseitigen Kopfschmerzen im Bereich des Auges geplagt. Weitere Symptome umfassen unter anderem eine Rötung des Auges (konjunktivale Injektion) oder Tränenfluss, Schleimhautschwellung der Nase oder vermehrtes Schwitzen. Eine Attacke kann zwischen 15 und 180 Minuten andauern, wobei Betroffene häufig von bis zu acht Attacken pro Tag erzählen. Die Ursache der Erkrankung ist noch ungeklärt. Aktuelle Forschung versucht die Gründe noch herauszufinden. Individuell lassen sich diverse Triggerfaktoren unterscheiden, die Attacken während einer Clusterperiode auslösen können. Zu diesen zählen etwa Alkohol oder Aufenthalte in großer Höhe.

Wenn alle anderen medikamentösen Therapieformen nicht helfen und ein sekundärer Clusterkopfschmerz ausgeschlossen wurde, kann die interventionelle Therapie als Ultima Ratio in Erwägung gezogen werden. Eine Methode davon ist die SPG-Stimulation. Das Ganglion pterygopalatinum wurde früher als Ganglion sphenopalatinum (englisch “sphenopalatine ganglion”) bezeichnet, woher die Abkürzung stammt. Bei diesem experimentellen Verfahren liegt eine Elektrode am Ganglion in der Fossa pterygopalatina und man implantiert einen Impulsgeber in das Zahnfleisch. Der Patient kann anschließend über eine Fernbedienung das Ganglion stimulieren, sodass die Frequenz und die Intensität der Attacken sinkt. Die Methode dient dementsprechend vorwiegend der Schmerzreduktion.

- Schünke M et. al., Prometheus LernAtlas der Antaomie (Kopf, Hals und Neuroanatomie), 5. Auflage, Thieme

- Cluster-Kopfschmerz, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 06.11.2024)

- Vegetatives Nervensytem, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 06.11.2024)

- Übersicht der Kopf- und Halsregion, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 06.11.2024)

- Schädel, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 06.11.2024)

- Neurostimulation bei Clusterkopfschmerz, https://www.aerzteblatt.de/... , (Abrufdatum: 06.11.2024)