Inhaltsverzeichnis

Die Embryogenese ist ein durchaus komplexer Vorgang. Die Gastrulation ist nur ein Teil der Entwicklung und vollzieht sich in der dritten Woche der Embryonalentwicklung. Dieser Artikel erklärt den Vorgang ausführlich und geht dabei sowohl auf die Voraussetzungen als auch den Ablauf der Gastrulation ein.

Inhaltsverzeichnis

Gastrulation – Definition

Die Gastrulation umfasst beim Menschen die Einstülpung der Blastozyste mit der anschließenden Bildung der dreiblättrigen Keimscheibe mit den Keimblättern des Mesoderms, Entoderms und Ektoderms. Diese sind die Grundvoraussetzung der weiteren Differenzierung des Embryos. Außerdem entstehen aus ihnen erste Organanlagen.

Genauer beschrieben, wandern bei der Gastrulation Epiblastenzellen aus. Sie vollziehen eine Invagination zwischen Epiblast und Hypoblast und verdrängen letzteren dadurch.

Gastrulation – Voraussetzungen

Damit die Gastrulation stattfinden kann, müssen zunächst einige Schritte durchlaufen werden. Dazu zählt die Entstehung des Primitivstreifens und des Primitivknotens. Der Primitivstreifen beschreibt eine länglich Zellverdichtung in der Medianebene des Epiblasten. Der Epiblast ist Teil der zweiblättrigen Keimscheibe und umfasst alle Zellen, die an den Trophoblasten grenzen, die äußere Zellschicht der Blastozyste. Der Streifen entsteht am Anfang der dritten Woche und zieht vom kaudalen, unteren Pol des Epiblasten bis zur Mitte der Keimscheibe.

Der Primitivknoten sitzt als rundliche Zellverdichtung dem oberen, kranialen Ende des Primitivstreifens auf. Im Weiteren Verlauf löst sich die Basalmembran auf und die Epiblastenzellen wandern aus. Dadurch entstehen die assoziierten Strukturen der Primitivrinne und der Primitivgrube. Erstere beschreibt eine längliche Vertiefung mittig im Primitivstreifen, letztere eine punktförmige Vertiefung im Primitivknoten.

Die beschriebenen Strukturen legen die Basis für die Entstehung der dreiblättrigen Keimscheibe. Außerdem legt der Primitivstreifen die kraniokaudale Körperachse fest, während der Primitivknoten den kranialen, oberen Pol definiert.

Gastrulation – Ablauf und Entstehung der Keimblätter

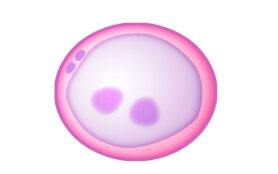

Um den Ausgangspunkt der Gastrulation zu verstehen, führt man sich bestenfalls noch einmal die Embryogenese bis zu diesem Zeitpunkt vor Augen. Der Ursprung liegt in der Blastozyste, die sich in den ersten Tagen nach Befruchtung entwickelt. Sie besteht aus einer äußeren Zellschicht, dem Trophoblasten, der später den embryonalen Anteil der Plazenta bildet. Für die Gastrulation ist er demnach irrelevant. Die innere Zellschicht grenzt an die Blastozystenhöhle und nennt sich Embryoblast. Aus ihm entwickeln sich die embryonalen Körperzellen.

Direkt nach der Implantation in die Gebärmutter entwickeln sich im Embryoblasten zwei Zellschichten, die die zweiblättrige Keimscheibe bilden. Dabei handelt es sich einerseits um Zellen, die an den Trophoblasten grenzen, den sogenannten Epiblasten, und andererseits um Zellen, die an die Blastozystenhöhle grenzen, den Hypoblasten. Der Hypoblast entwickelt sich etwa zum Dottersack und ist für die Gastrulation nicht bedeutend. Grundlage für die drei Keimblätter ist der Epiblast.

Nachdem sich durch eine Verdickung des Epiblasten der Primitivstreifen und der Primitivknoten gebildet hat, kann die eigentliche Gastrulation beginnen. Dabei wandern die Zellen des Epiblasten aus und schieben sich zwischen den Epi- und Hypoblasten, wodurch sie letzteren verdrängen.

Entstehung des Mesoderms

Für die Entwicklung des intraembryonalen Mesoderms lösen sich Epiblastenzellen unterhalb des Primitivstreifens durch die Auflösung der Basalmembran in diesem Bereich. Sie wandeln sich zu Mesodermzellen um, was als epithelial-mesenchymale Transformation bezeichnet wird. Dafür rundet sich die Zellform ab und die Zellen bilden Fortsätze aus. Dieser Vorgang trägt zur Entwicklung der Primitivrinne bei, in die die Mesodermzellen anschließend einwandern. Beidseits der Rinne breiten sie sich aus und bilden eine neue Schicht zwischen dem Epiblasten und dem Hypoblasten, das Mesoderm.

Das Mesoderm weist vier Anteile auf. Zu ihm gehören das axiale, paraxiale, intermediäre Mesoderm und das Seitenplattenmesoderm.

Das extraembryonale Mesoderm grenzt sich vom intraembryonalen Mesoderm ab. Es umgrenzt die Amnionhöhle und den Dottersack. Außerdem unterteilt es im Verlauf die Chorionhöhle.Extraembryonales Mesoderm

Entstehung des Entoderms

Ausgehend vom Primitivstreifen und Primitivknoten wandern Epiblastenzellen in die Hypoblastenschicht ein. Dabei verdrängen sie die Hypoblastenzellen vollständig, wodurch sich das Entoderm entwickelt.

Entstehung des Ektoderms

Nachdem alle Zellen ausgewandert sind, die auswandern müssen, verbleibt eine letzte Zellschicht dort, wo sie von Anfang an war. Diese letzte Schicht von Epiblastenzellen differenziert sich zum Ektoderm.

Gastrulation – Weitere Entwicklung der Keimblätter

In der folgenden Tabelle ist dargestellt, in was sich die Keimblätter weiter differenzieren und welche Strukturen sie beim Embryo beispielhaft ausbilden.

| Keimblatt | Weiterentwicklung | Beispiele für differenzierte Strukturen |

| Ektoderm |

|

|

| Mesoderm |

|

|

| Entoderm | keine Weiterentwicklung |

|

Gastrulation – Klinik

Die Entwicklung des Embryos in den ersten beiden Wochen ist vergleichsweise unempfindlich gegenüber exogenen Einflüssen. Kommt es zu Fehlbildungen des Keims oder zu genetischen Fehlern in den Chromosomen, führen diese meistens zu einer Fehlgeburt (Abort), die unbemerkt bleibt.

Ab der dritten Woche, in der die Gastrulation beginnt und sich der Primitivstreifen bildet, ist das nicht mehr der Fall. Ab hier bis etwa zur neunten Woche können schwere Fehlbildungen die Folge von schädigenden Einwirkungen und Teratogenen sein. In der dritten Woche ist vor allem das zentrale Nervensystem (ZNS) und das Herz, sowie die Harnorgane betroffen.

Sehr selten tritt im Rahmen der Gastrulation die sogenannte Sirenomelie auf. Sie basiert auf einer Störung der Bildung des Primitivstreifens, wodurch nicht ausreichend Mesoderm für die untere Hälfte des Embryos borhanden ist. Dadurch wachsen die unteren Gliedmaßen zusammen, die untere Wirbelsäule ist missgebildet und die Ausbildung der Nieren und Genitalien fehlen oder weisen Fehlbildungen auf.

Bleiben Reste des Primitivknotens, können sich bei Neugeborenen Tumore bilden. Ein Beispiel hierfür ist das Steißbeinteratom, ein Keimzelltumor, der auch Sakrokokzygealteratom genannt wird. Hierbei kommt es zu Fehlbildungen im unteren Bereich der Wirbelsäule, die bis zum Becken führen können.

- Von der Befruchtung zur Implantation, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 13.08.2024)

- Embryonalentwicklung, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 13.08.2024)

- Embryofetopathien durch Noxen, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 13.08.2024)