Inhaltsverzeichnis

Ein Kennmuskel wird vorwiegend durch ein einzelnes Spinalsegment innerviert und dient nicht nur als Orientierungspunkt für die Diagnostik von Nervenschädigungen, sondern ist auch für die Funktionalität des Bewegungsapparats von großer Bedeutung. Welche Kennmuskeln es gibt und welche klinische Relevanz sie haben, thematisiert dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Kennmuskel – Definition

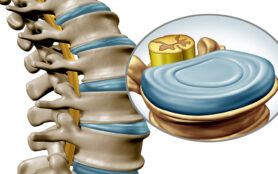

Unter Kennmuskeln versteht man solche Muskeln, die hauptsächlich durch ein spezifisches Segment des Rückenmarks innerviert werden. Obwohl ihre Innervation überwiegend einem einzelnen Segment zugeordnet ist, können sie auch von benachbarten Segmenten beeinflusst werden. Dadurch führt eine Schädigung eines einzelnen Spinalsegments oder der zugehörigen Nervenwurzel meist nicht zu einem kompletten Funktionsausfall (Plegie), sondern zu einer teilweisen Lähmung (Parese). Kennmuskeln sind in der klinischen Diagnostik essenziell, da sie wie die Dermatome eine Zuordnung der Nervenschädigung zu einem bestimmten Rückenmarkssegment ermöglichen.

Kennmuskel – Spinalsegmente

Im Folgenden werden die wichtigsten Kennmuskeln der Halswirbelsäule, der Lendenwirbelsäule sowie des Sakralbereichs und ihre Funktionen dargestellt:

Halswirbelsäule

- C3 und C4: Das wichtigste Kennmuskelpaar dieser Segmente ist das Diaphragma (C3 bis C5), das eine essenzielle Funktion bei der Atmung übernimmt. Zusätzlich sind der Musculus trapezius (C3 bis C4), der die Schultern hebt und stabilisiert, sowie der Musculus levator scapulae (C3 bis C5), der das Schulterblatt anhebt, entscheidend. Diese Muskeln tragen zur Schulter- und Nackenmobilität bei und können durch spezifische neurologische Tests untersucht werden.

- C5: In diesem Segment ist der Musculus deltoideus hervorzuheben, der für die Abduktion des Armes bis auf Schulterhöhe verantwortlich ist. Weiterhin spielen der Musculus biceps brachii und der Musculus brachioradialis eine zentrale Rolle. Beide Muskeln sind an der Beugung des Ellenbogens beteiligt, wobei der Musculus brachioradialis zusätzlich bei der Supination des Unterarms mitwirkt. Reflexprüfungen wie der Bizepssehnenreflex (BSR) und der Radiusperiostreflex (RPR) dienen der Diagnostik von Schädigungen dieses Segments.

- C6: Für das Segment C6 sind der Musculus biceps brachii, der Musculus brachioradialis und der Musculus extensor carpi radialis von besonderer Bedeutung. Diese Muskeln ermöglichen die Ellenbogenflexion, die Supination sowie die Streckung des Handgelenks. Der Radiusperiostreflex (RPR) und der Pronator-Teres-Reflex (PTR) können herangezogen werden, um Störungen in diesem Bereich zu identifizieren.

- C7: Das Segment C7 ist durch den Musculus triceps brachii gekennzeichnet, der für die Streckung des Ellenbogens sorgt. Darüber hinaus sind der Musculus pronator teres und der Musculus extensor carpi radialis entscheidend. Der Trizepssehnenreflex (TSR) ist ein wichtiger diagnostischer Marker. Ein Ausfall dieses Reflexes deutet oft auf eine Schädigung der entsprechenden Nervenwurzel hin

- C8: Die Kennmuskeln des Segments C8 umfassen die Hypothenarmuskulatur sowie die Muscului interossei, die für die Adduktion und Abduktion der Finger zuständig sind. Diese Muskeln sind wesentlich für die Feinmotorik der Hand. Der Trömner-Reflex und der Flexor-pollicis-longus-Reflex (FPLR) werden oft zur Beurteilung neurologischer Funktionsstörungen eingesetzt.

Lendenwirbelsäule

-

L1 und L2: Der Musculus iliopsoas, der in diesen Segmenten innerviert wird, ist entscheidend für die Beugung der Hüfte. Der Kremasterreflex, bei dem eine Kontraktion des Musculus cremaster ausgelöst wird, ist ein spezifischer Reflex dieser Region und bietet diagnostische Hinweise auf die Funktion der Segmente L1 und L2.

-

L3 und L4: In diesem Bereich ist der Musculus quadriceps femoris der bedeutendste Kennmuskel. Er ist für die Streckung des Beins im Kniegelenk verantwortlich. Der Patellarsehnenreflex (PSR) dient als klinischer Marker. Ein Ausfall oder eine Abschwächung dieses Reflexes kann auf eine Schädigung der Segmente L3 oder L4 hinweisen.

- L5: Das Segment L5 innerviert den Musculus tibialis anterior, der die Dorsalflexion des Fußes ermöglicht, sowie den Musculus extensor hallucis longus, der die Streckung der Großzehe übernimmt. Der Tibialis-posterior-Reflex (TPR) ist ein wichtiger Test zur Überprüfung der Funktion dieses Segments.

Sakralbereich

-

S1: Das Segment S1 ist durch den Musculus triceps surae (bestehend aus Musculus gastrocnemius und Musculus soleus) charakterisiert. Dieser Muskel sorgt für die Plantarflexion des Fußes und spielt eine wesentliche Rolle beim Gehen und Laufen. Der Achillessehnenreflex (ASR) ist ein zentraler klinischer Test, der Hinweise auf Schädigungen in diesem Segment liefert.

- S2 bis S4: Die Segmente S2 bis S4 innervieren die Beckenbodenmuskulatur, die für die Kontrolle der Harn- und Stuhlausscheidung verantwortlich ist. Reflexe wie der Analreflex oder der Bulbocavernosusreflex sind in der klinischen Diagnostik von Störungen in diesem Bereich von Bedeutung.

Kennmuskel – Funktion und klinische Relevanz

Die Kennmuskeln spielen eine Schlüsselrolle bei der Beurteilung von Nervenschädigungen. Ihre Funktionen sind eng mit spezifischen Bewegungsabläufen und Reflexen verknüpft, was sie zu einem wichtigen diagnostischen Werkzeug in der Neurologie und Orthopädie macht.

Diagnostische Bedeutung

Die Untersuchung der Muskelkraft eines Kennmuskels kann Hinweise auf eine Schädigung des entsprechenden Spinalsegments liefern. Beispielsweise kann eine Schwäche des Musculus deltoideus auf eine Läsion der C5-Nervenwurzel hindeuten, während eine Schwäche der Fußdorsalflexion einen Hinweis auf eine Schädigung der L5-Wurzel geben könnte. Zusätzlich können Reflexausfälle wichtige Hinweise liefern: Ein fehlender Patellarsehnenreflex deutet auf eine Störung im Bereich der Segmente L3 bis L4 hin.

Bedeutung für Rehabilitation und Therapie

Das Wissen über Kennmuskeln ist nicht nur für die Diagnostik, sondern auch für die Therapieplanung von großer Bedeutung. Physiotherapeuten nutzen dieses Wissen, um gezielt schwache Muskeln zu stärken. Bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall oder Multipler Sklerose hilft die Kenntnis der betroffenen Kennmuskeln, individuelle Rehabilitationspläne zu erstellen.

Funktionelle Bedeutung

Kennmuskeln sind essenziell für die Ausführung präziser Bewegungen. Zum Beispiel ermöglicht der Musculus biceps brachii die Ellenbogenflexion, die für Alltagsaktivitäten wie das Heben von Gegenständen unverzichtbar ist. Der Musculus triceps surae hingegen sorgt für die Plantarflexion des Fußes und ist somit entscheidend für das Gehen und Laufen.

Reflexe und klinische Bedeutung

Jeder Kennmuskel ist häufig mit einem Reflex verbunden, der bei neurologischen Untersuchungen getestet wird. Diese Reflexe geben Hinweise auf die Integrität des Rückenmarkssegments sowie der peripheren und zentralen Nervenbahnen. Im Folgenden werden die wichtigsten Reflexe genannt:

- Bizepssehnenreflex (BSR): Mit diesem Reflex werden die Nervenwurzel von C5 bis C6 überprüft. Ein abgeschwächter oder fehlender Reflex kann eine Schädigung dieser Segmente anzeigen.

- Patellarsehnenreflex (PSR): Hiermit werden die Wurzeln L3 bis L4 überprüft. Veränderungen dieses Reflexes können auf Bandscheibenvorfälle oder andere Störungen hinweisen.

- Achillessehnenreflex (ASR): Dieser Reflex kontrolliert die Nervenwurzel von S1. Ein fehlender ASR ist oft ein Zeichen für eine Radikulopathie im unteren Rücken.

Klinische Beispiele

- Bandscheibenvorfall: Ein Bandscheibenvorfall zwischen den Wirbeln L4 und L5 kann den L5-Nerv komprimieren, was zu einer Schwäche des M. extensor hallucis longus führt. Betroffene haben oft Schwierigkeiten, den großen Zeh anzuheben.

- Trauma: Eine Verletzung der C7-Wurzel, zum Beispiel durch ein Schleudertrauma, kann die Funktion des M. triceps brachii beeinträchtigen, was die Ellenbogenstreckung erschwert.

- Neuropathien: Erkrankungen wie die Polyneuropathie können multiple Kennmuskeln betreffen und eine umfassende Diagnostik erfordern, um die zugrunde liegende Ursache zu identifizieren.

- Bandscheibenprolaps, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 22.01.2025)