Inhaltsverzeichnis

Merkel-Zellen sind spezialisierte Sinneszellen der Haut, die eine wichtige Rolle in der taktilen Wahrnehmung spielen. Ihr komplexer Aufbau und ihre physiologischen Eigenschaften machen sie zu einem spannenden Forschungsfeld in der Neurowissenschaft und Dermatologie. Darüber hinaus sind sie auch klinisch relevant, da sie den Ausgangspunkt für einen seltenen, aber aggressiven Hauttumor, das Merkelzellkarzinom, bilden. Dieser Artikel thematisiert die Lokalisation, den Aufbau, die Funktion und die klinische Bedeutung der Merkel-Zellen.

Inhaltsverzeichnis

Merkel-Zellen – Definition

Bei Merkel-Zellen handelt es sich um spezialisierte Sinneszellen, die in der Haut vorkommen und mechanische Reize (vor allem Druck) wahrnehmen. Sie stehen in enger Verbindung mit Nervenfasern und bilden gemeinsam den sogenannten Merkel-Zell-Axon-Komplex. Aufgrund ihrer langsamen Adaptation und der Fähigkeit, die Intensität und Dauer von Reizen zu erkennen, sind sie für die präzise Tastempfindung unverzichtbar.

Merkel-Zellen – Lokalisation

Merkel-Zellen befinden sich überwiegend in der Basalzellschicht (Stratum basale) der Epidermis und seltener im Stratum spinosum. Sie kommen sowohl in unbehaarter als auch in behaarter Haut vor. In der unbehaarten Haut wie zum Beispiel an der Handinnenfläche, den Fingerkuppen und der Fußsohle sind sie einzeln oder in kleinen Gruppen angeordnet . Diese Lokalisation erklärt ihre Rolle in der hochsensiblen Tastwahrnehmung dieser Körperregionen.

In der behaarten Haut finden sich Merkel-Zellen in den Haarscheiden, wo sie mechanische Reize detektieren, die durch die Bewegung der Haare entstehen. Dort lagern sie sich häufig zu sogenannten Merkel-Tastscheiben zusammen. Die hohe Dichte dieser Zellen in taktil sensiblen Bereichen wie Fingerspitzen unterstreicht ihre Bedeutung für die feinmotorische Erkennung von Formen und Texturen.

Merkel-Zellen – Aufbau

Merkel-Zellen sind flache, granulierte Zellen mit einem großen Zellkern. Ihre Zellfortsätze erstrecken sich zwischen benachbarte Keratinozyten, was sie in das Netzwerk der Epidermis integriert. Ein charakteristisches Merkmal dieser Zellen sind die elektronendichten neurosekretorischen Granula, die Botenstoffe wie Serotonin und Neuropeptide enthalten. Diese Granula deuten darauf hin, dass die Merkel-Zellen auch neurosekretorisch aktiv sein könnten, obwohl ihre genaue Funktion in diesem Zusammenhang noch nicht vollständig geklärt ist.

Merkel-Zell-Axon-Komplex

Die Merkel-Zelle bildet mit der afferenten Nervenfaser eine synapsenähnliche Verbindung, die als Merkel-Zell-Axon-Komplex bezeichnet wird. Diese Struktur ermöglicht die Übertragung mechanischer Reize auf das Nervensystem. Mechanosensitive Ionenkanäle, insbesondere Piezo2-Kanäle, sind entscheidend für die Umwandlung von mechanischen Reizen in elektrische Signale.

Merkel-Zellen – Funktion

Die Hauptfunktion der Merkel-Zellen besteht in der Detektion von Druck, der senkrecht auf die Haut wirkt. Sie gehören zu den langsam adaptierenden Rezeptoren (SA-I-Rezeptoren) und registrieren sowohl die Intensität als auch die Dauer eines Reizes. Aufgrund ihrer Fähigkeit, auch Veränderungen der Druckstärke wahrzunehmen, werden sie als Proportional-Differential-Sensoren (PD-Sensoren) klassifiziert.

Eine bemerkenswerte Eigenschaft der Merkel-Zellen ist ihre hohe räumliche Auflösung. Sie ermöglichen die präzise Erkennung von Formen und Texturen, was beispielsweise beim Lesen von Blindenschrift eine zentrale Rolle spielt. In solchen Kontexten arbeiten sie eng mit anderen Mechanosensoren wie den Meissner-Körperchen zusammen.

Physiologisch erfolgt die Signalweiterleitung über Aβ-Fasern, die im Hinterstrang des Rückenmarks verlaufen. Die erste synaptische Umschaltung findet im Hirnstamm statt, bevor die Signale über den Thalamus zum somatosensorischen Kortex des Großhirns geleitet werden. Dort erfolgt die bewusste Wahrnehmung und Interpretation der Reize.

Merkel-Zellen – Merkelzellkarzinom

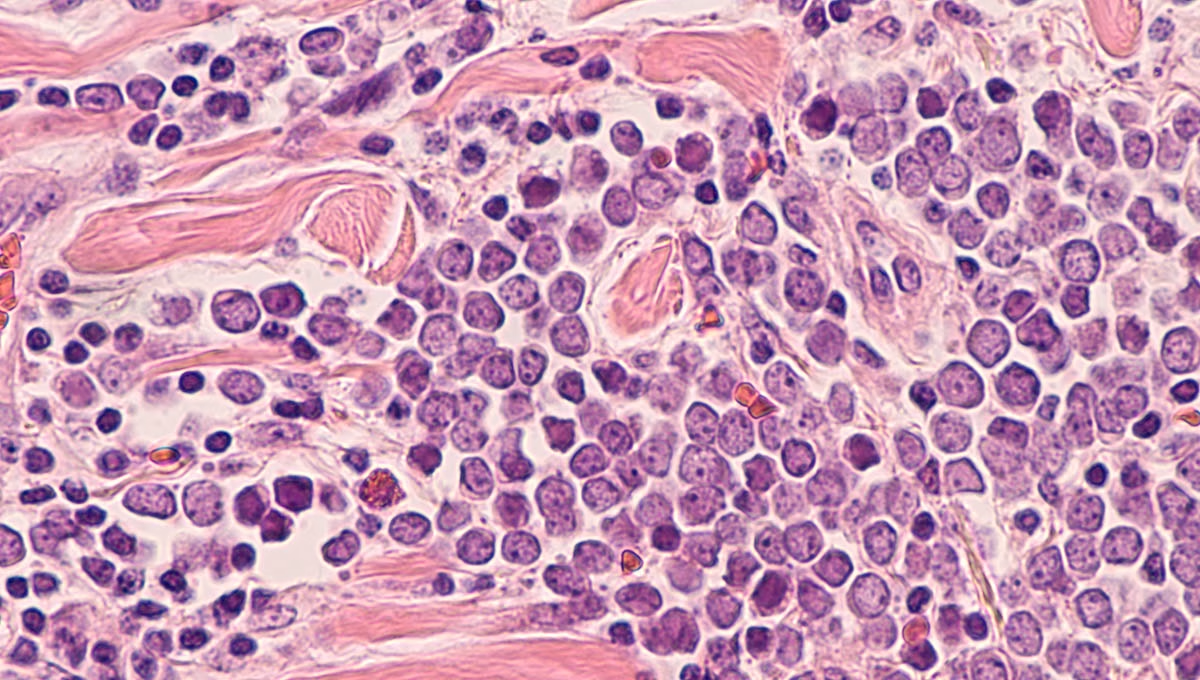

Das Merkelzellkarzinom (MCC) ist ein seltenes, aber hochgradig aggressives Hauttumor, das ursprünglich als von Merkel-Zellen abstammend betrachtet wurde. Neuere Erkenntnisse legen jedoch nahe, dass es von pluripotenten epidermalen Stammzellen ausgeht.

Vorkommen

Das Merkelzellkarzinom tritt vorwiegend bei älteren Menschen auf, mit einem mittleren Erkrankungsalter von 75 Jahren. Zu den Risikofaktoren zählen eine hohe UV-Strahlenbelastung, Immunsuppression sowie Infektionen mit dem Merkelzell-Polyomavirus. Die Inzidenz liegt bei etwa 0,3 bis 0,6 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner pro Jahr.

Klinisches Erscheinungsbild

Klinisch manifestiert sich das MCC häufig als solitärer, schnell wachsender, schmerzloser Knoten mit einer rötlich-bläulichen Färbung. Es tritt bevorzugt an lichtexponierten Körperstellen wie dem Kopf-Hals-Bereich und den Extremitäten auf. Bei Diagnosestellung bestehen häufig bereits lymphogene Metastasen.

Diagnostik

Die Diagnostik umfasst klinische Untersuchungen, bildgebende Verfahren und histologische Analysen. Immunhistochemische Marker wie Zytokeratin 20 und Chromogranin A spielen eine zentrale Rolle in der Differenzialdiagnose.

Therapie

Die Behandlung besteht in der vollständigen chirurgischen Entfernung des Tumors mit ausreichendem Sicherheitsabstand, gefolgt von einer adjuvanten Strahlentherapie. In Fällen von Metastasierung kommen Immuntherapien mit Checkpoint-Inhibitoren wie Avelumab oder Pembrolizumab zum Einsatz. Diese haben sich in jüngster Zeit als vielversprechende Alternativen zur klassischen Chemotherapie erwiesen.

Prognose

Die Prognose des Merkelzellkarzinoms variiert stark und hängt vom Tumorstadium ab. Bei lokal begrenzten Tumoren beträgt die 5-Jahres-Überlebensrate bis zu 75 Prozent, während sie bei Fernmetastasen auf etwa 18 Prozent sinkt. Aufgrund der hohen Rezidivrate sind engmaschige Nachsorgeuntersuchungen unerlässlich.

- Lüllmann-Rauch, R et al., Taschenlehrbuch Histologie (Thieme, 6. Auflage, 2019)

- Taktiles System, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 02.01.2025)