Inhaltsverzeichnis

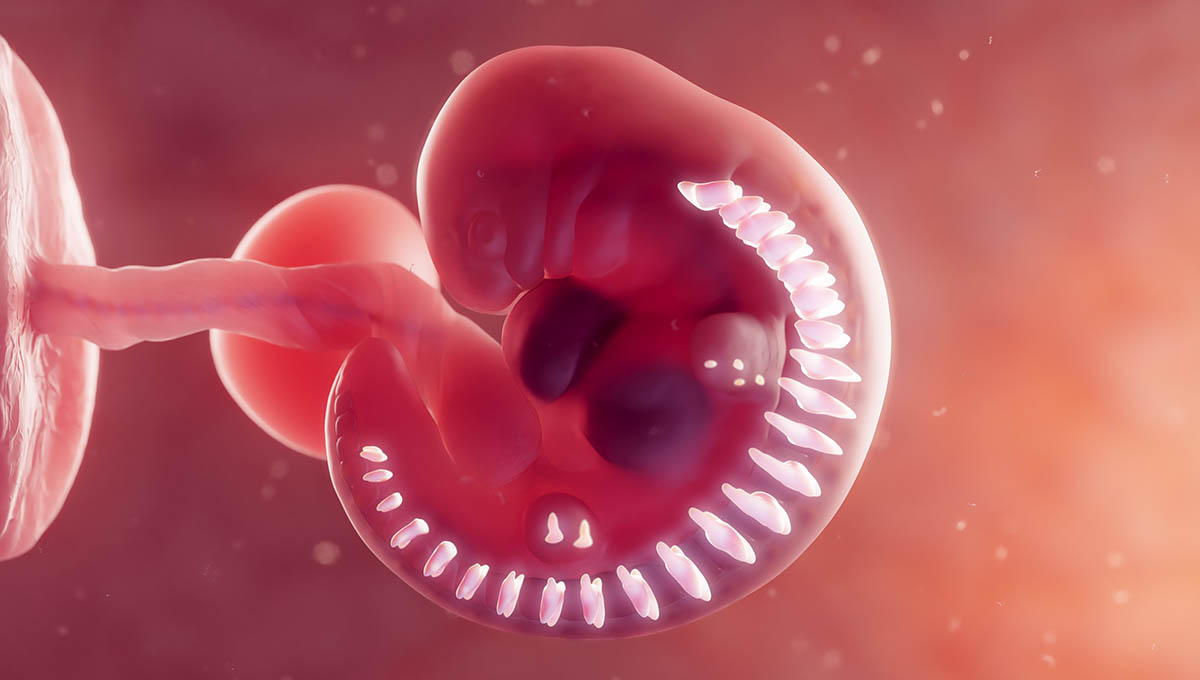

Das Mesoderm ist eines der drei Keimblätter, aus denen der Embryo während der Entwicklung des Menschen im Mutterleib hervorgeht. Hieraus werden eine Vielzahl von Geweben und Organen im Körper gebildet, einschließlich der Muskeln, des Knochen, des Herzens, der Nieren und des Bindegewebes. Somit handelt es sich dabei um einen entscheidenden Teil des embryonalen Entwicklungsprozesses.

In diesem Artikel soll es um Embryologie, Aufgaben und Erkrankungen des Mesoderms gehen.

Inhaltsverzeichnis

Mesoderm – Definition

Das (intraembryonale) Mesoderm ist eines der drei Keimblätter, die während der Embryonalentwicklung aus der Blastozyste (fünf bis sechs Tage alter Embryo) entstehen. Es bildet sich zwischen dem äußeren Ektoderm und dem inneren Endoderm, stellt also dementsprechend das mittlere Keimblatt dar. Aus dem Mesoderm entwickeln sich im weiteren Verlauf verschiedene Gewebe und Organe, wie zum Beispiel Muskeln, Knochen, Bindegewebe, Herz und Blutgefäße. Somit trägt es entscheidend zur Bildung des Körperstamms bei und spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Embryos.

Extraembryonales Mesoderm

Außerhalb des Embryos findet man auch ein mit "extraembryonales Mesoderm" benanntes Gewebe. Dieses entwickelt sich unter anderem zur Plazenta und zum Dottersack, wird aber in diesem Artikel nicht weiter beleuchtet.

Mesoderm – Embryologie und Aufbau

Im Rahmen der dritten Entwicklungswoche finden verschiedene Prozesse der Zellentwicklung und -ausbreitung statt, welche schlussendlich zur Bildung der dreiblättrigen Keimscheibe führen. Der Prozess der Bildung der dreiblättrigen Keimscheibe, bestehend aus Endoderm, Mesoderm und Ektoderm, wird als “Gastrulation” bezeichnet. Alle drei Keimblätter entstehen dabei aus dem Epiblast. Der Epiblast stellt in einem vorherigen Entwicklungsschritt einen Teil der zweiblättrigen Keimscheibe dar, welche wiederum zu Beginn der zweiten Woche gebildet wird.

Am Anfang der dritten Woche bildet sich auf der Epiblastenoberfläche durch eine erhöhte Teilungsaktivität der dort vorhandenen Zellen eine längliche Verdickung, der Primitivstreifen. Mittig innerhalb dieses Primitivstreifens entsteht des Weiteren eine Vertiefung (Primitivrinne). Anschließend wandern Epiblasten in genau diese Primitivrinne ein und verlassen sie wieder nach vorne. An dieser Stelle ordnen sie sich zwischen zwei anderen Zelltypen (Epiblast und Hypoblast) ein und bilden somit eine neue Lage von Zellen. Diese Zelllage stellt das Mesoderm dar.

Unterteilung

Im Verlauf der vierten Entwicklungswoche entwickeln sich verschiedene Bereiche innerhalb des Mesoderms. Ganz mittig findet man das axiale Mesoderm, welches entsprechend seinem Namen in der senkrechten Körperachse verläuft und zudem auch als Chorda dorsalis bezeichnet wird. Direkt neben der Chorda dorsalis kommt auf beiden Seiten das paraxiale Mesoderm zu liegen, die sich in weiteren Schritten zu sogenannten Somiten entwickeln. Geht man abermals ein Stück nach außen, folgt auf das paraxiale noch das intermediäre Mesoderm. Schließlich befindet sich beidseits ganz außen noch das Seitenplattenmesoderm.

Mesoderm – Aufgaben und Funktion

Zunächst einmal besitzen alle Abschnitte des Mesoderms unterschiedliche Funktionen und Aufgaben innerhalb der embryologischen Entwicklung. Der axiale Anteil entwickelt sich zunächst einmal nicht wirklich zu speziellen Organen, sondern beeinflusst vielmehr umgebendes Nachbargewebe. Die Chorda doralis bildet sich demnach auch im späteren Verlauf fast komplett zurück.

Dahingegen wandelt sich das paraxiale Mesoderm in Somiten (42 bis 44 Somitenpaare) um. Diese Somiten sind für die segmentale Gliederung des Körpers verantwortlich. Jeder Somit wiederum setzt sich aus verschiedenen Anteilen zusammen, darunter Sklerotom (Knochen), Dermatom (Haut) sowie Myotom (Muskeln).

Als Somitenstiel wird hingegen häufig der intermediäre Teil des Mesoderms beschrieben. Hieraus entstehen vor allem die Harnorgane des Körpers.

Schließlich entwickeln sich innerhalb des Seitenplattenmesoderms um den 20. Tag Spalten, die nach und nach zu einem Hohlraum zusammenfließen, das intraembryonale Zölom. Nach der Öffnung dieses Raumes entstehen zwei Blätter, Somato- und Splanchnopleura.

Die genauen Zielstrukturen aller mesodermalen Abschnitte zeigt die folgende Tabelle:

| Abschnitt Mesoderm | Entwickelte Struktur |

| Axial |

|

| Paraxial |

|

| Intermediär |

|

| Seitenplatten |

|

Mesoderm – Klinische Relevanz

Fehler in der Entwicklung des intraembryonalen Mesoderms können zu verschiedenen angeborenen Erkrankungen führen, da dieses Gewebe an der Entstehung einer Vielzahl von Organen und Geweben beteiligt ist. Einige Beispiele für derartige Erkrankungen sind:

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Fehlerhafte Entwicklungen können zu angeborenen Herzfehlern wie Vorhofseptumdefekten, Ventrikelseptumdefekten und Aortenisthmusstenosen führen.

- Skelettdysplasien: Durch die Beteiligung des Mesoderms an der Ausbildung des Skelettsystems können Fehler in abnormal geformten oder nicht richtig wachsenden Knochen resultieren. Ein Beispiel für eine Skelettdysplasie, die durch Fehler im intraembryonalen Mesoderm verursacht wird, ist die “Achondroplasie”, die eine häufige Form von Zwergwuchs darstellt.

- Nierenerkrankungen: Schließlich können im Rahmen der embryonalen Entwicklung auch Defekte im Bereich der Nieren und den ableitenden Harnwege entstehen. Hierunter fallen dann etwa angeborene Nierenerkrankungen wie Nierenaplasie, Nierenhypoplasie und Polyzystische Nierenerkrankungen.

- Embryonalentwicklung, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 20.04.2023)

- Entwicklung der dreiblättrigen Keimscheibe (Gastrulation), https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum: 20.04.2023)

- Differenzierung des intraembryonalen Mesoderms, https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum: 20.04.2023)

- Zweischichtige Keimscheibe, Amnionhöhle, primärer und sekundärer Dottersack, https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum: 20.04.2023)