Inhaltsverzeichnis

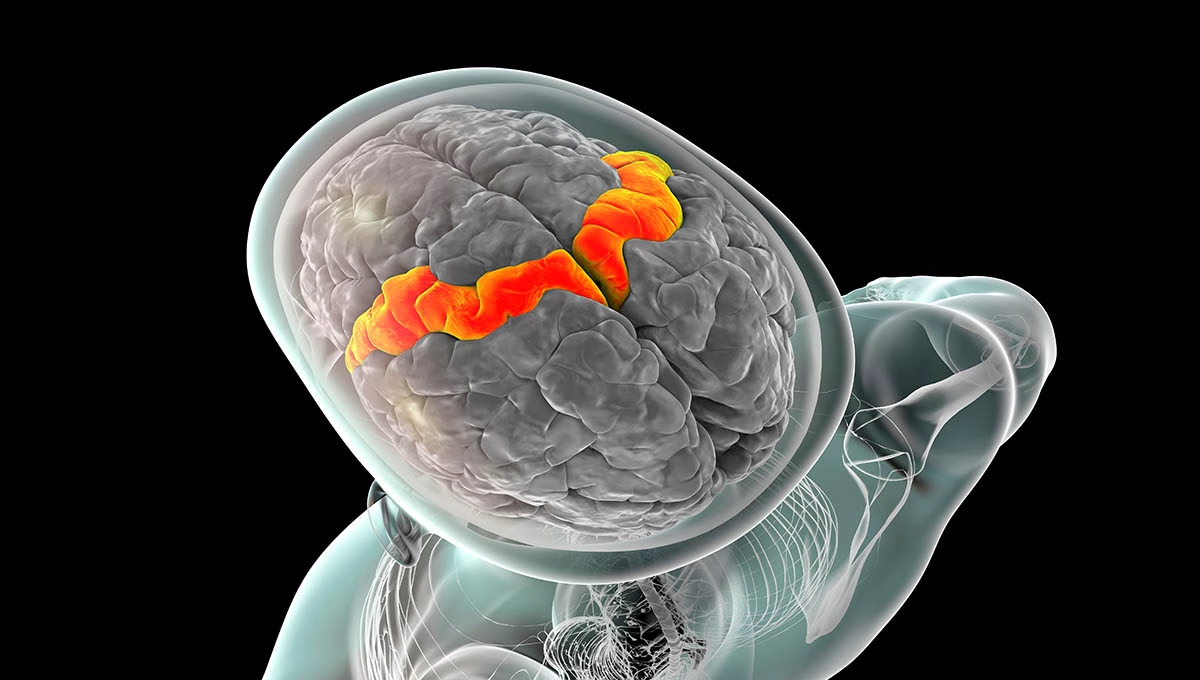

Der Motorkortex ist eine zentrale Region im Gehirn, die für die Steuerung und Koordination von Bewegungen verantwortlich ist. Als Teil des Frontallappens umfasst er verschiedene Areale, die von der Planung komplexer Bewegungsabläufe bis zur direkten Kontrolle der Muskulatur reichen. Neben seiner Funktion bei willkürlichen Bewegungen spielt der Motorkortex eine entscheidende Rolle in der Feinabstimmung motorischer Prozesse und der Integration sensorischer Informationen, um präzise und koordinierte Aktionen zu ermöglichen. Seine Bedeutung zeigt sich besonders bei Störungen, die zu motorischen Einschränkungen oder Fehlfunktionen führen können. Dieser Artikel beschreibt die komplexe Neuroanatomie mit ihrer funktionellen Bedeutung sowie die klinische Relevanz der zugehörigen Regionen.

Inhaltsverzeichnis

Motorkortex – Definition

Der Motorkortex ist ein Bereich im Frontallappen des Gehirns, der die Bewegungssteuerung übernimmt. Er umfasst den primär motorischen Kortex (Gyrus praecentralis, Brodmann-Areal 4), wo motorische Signale für willkürliche Bewegungen generiert werden, sowie den prämotorischen und supplementärmotorischen Kortex, die komplexe Bewegungsabläufe planen und koordinieren.

Motorkortex – Neuroanatomie und Funktion

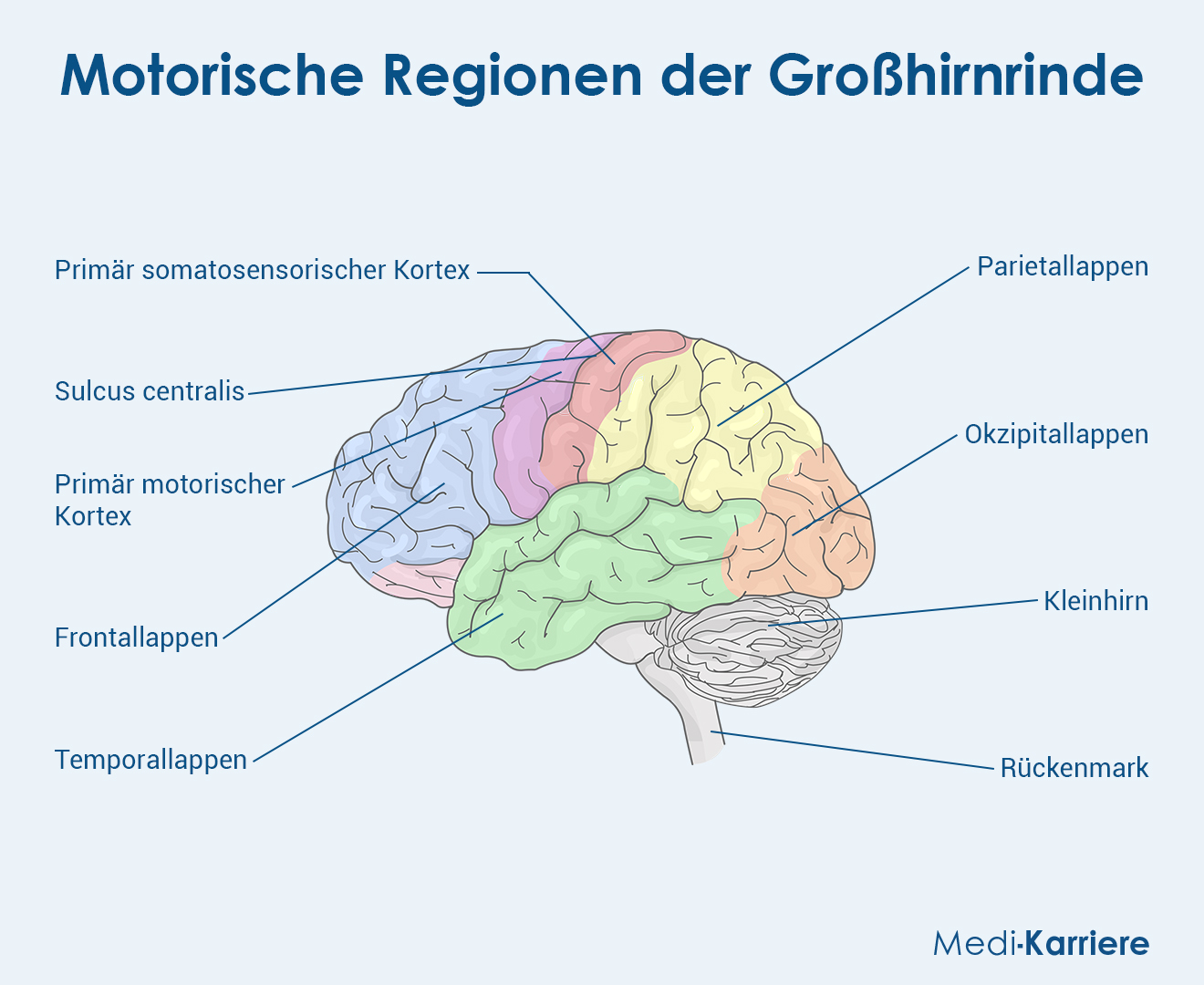

Funktionell und anatomisch wird der Motorkortex in verschiedene Bereiche unterteilt: Der primär motorische Kortex, der prämotorische Kortex sowie supplementärmotorische Kortex und das frontale Blickzentrum sind jeweils Areale der Großhirnrinde. Sie initiieren teilweise die motorische Funktionen und die Ausführung der Muskulatur, die über das Rückenmark und periphere Nerven erreicht wird. Auch das motorische Sprachzentrum (Broca Areal) ist Teil der Bewegungssteuerung der Großhirnrinde.

Da in der Neuroanatomie Funktion und anatomische Lagebeziehungen nicht immer leicht zu trennen sind, sollen beide Dinge im Folgenden zusammen besprochen werden.

Primär motorischer Kortex

Der primär motorische Kortex umfasst den Gyrus precentralis, der anterior des Sulcus centralis liegt. Bei diesem Areal handelt es sich um den eigentlichen Motorkortex, da es auch kurz als M1 bezeichnet wird. Nach der Einteilung der Großhirnrinde in Brodmann-Areale, ist diese Region das Areal 4.

Afferenzen erhält der Gyrus precentralis aus dem Nucleus ventralis anterolateralis des Thalamus. Dort wurden zuvor motorische Informationen aus dem Kleinhirn und den Basalganglien verarbeitet und diese werden dann an den Motorkortex weitergeleitet. Weitere Afferenzen werden von dem somatosensiblen Kortex und dem prämotorischen sowie supplementärmotorischen Kortex an den primär motorischen Kortex geleitet.

Efferenzen gehen über den Tractus corticonuclearis zu den somatoefferenten Hirnnervenkernen. Über die Pyramidenbahn (Tractus corticospinalis) sendet der primär motorische Kortex motorische Information in Richtung der Peripherie. In der Pyramidenbahn kreuzen 70 bis 90 Prozent (Tractus corticospinalis lateralis) der Fasern in ihrem Verlauf auf Höhe der Medulla oblongata auf die Gegenseite und bilden die sichtbaren Pyramiden. Nur 10 bis 30 Prozent (Tractus corticospinalis anterior) der Fasern laufen erst ungekreuzt weiter und kreuzen dann auf Ebene der Rückenmarksegmente, wo sie auf das zweite Neuron umgeschaltet werden.

Damit ist der primär motorische Kortex hauptsächlich Taktgeber der willkürlichen Motorik. Dabei innerviert er immer die kontralaterale Körperhälfte, also die Gegenseite. Bei der Innervation durch den primären Motorkortex geht es vor allem um die Steuerung der Feinmotorik in den distalen Bereichen der Extremitäten.

Mimische Muskulatur

Die mimische Muskulatur wird durch den Nervus facialis motorisch versorgt, dessen Kern dabei der Nucleus nervi facialis ist. Allerdings wird der Nucleus nervi facialis, wie bei anderen Hirnnervenkernen üblich, nicht nur vom primär motorischen Kortex erreicht. Den Kern erreichen auch Afferenzen aus dem präfrontalen Kortex, dem supplementärmotorischen Kortex und Regionen des Gyrus cinguli, der unter anderem bei der Verarbeitung emotionaler Prozesse beteiligt ist.

Prämotorischer Kortex

Der prämotorische Kortex verläuft entlang der Brodmann-Areale 6 und 8. Dabei handelt es sich dem supplementärmotorischen Kortex um einen Teil der prämotorischen Rinde, genauer gesagt dem medialen Teil. Afferenzen erhält diese motorische Rinde aus ähnlichen Regionen wir der primär motorische Kortex.

Der Großteil der Fasern, die die prämotorische Rinde entsendet, werden über den Tractus frontopontinus zur Pons (Brücke) geleitet und verlaufen von dort aus zum Kleinhirn und über den Thalamus zurück zur motorischen Großhirnrinde.

Funktionell stellt dieser Teil die Bewegungsplanung in den Vordergrund. Allerdings ziehen von hier aus auch Fasern weg, die eine direkte Auswirkung auf die Motorik ausüben. Vor allem aktivieren diese Fasern Teile des Gehirns, die der sogenannten Extrapyramidalmotorik zugeschrieben sind. Dies sind Regionen und Bahnen, die außerhalb der Pyramidenbahnen die Motorik beeinflussen. Von der Extrapyramidalmotorik werden so zum Beispiel unter anderem Eigenschaften wie Haltung und Tonus der Rumpfmuskulatur gesteuert.

Frontales Blickzentrum

Augenbewegungen werden von den äußeren Augenmuskeln gesteuert. Die Innervation dieser Muskulatur wird von den Hirnnerven drei, vier und sechs übernommen, bei denen es sich um den Nervus oculomotorius, den Nervus trochlearis sowie den Nervus abducens handelt.

Die Initiation der Augenbewegung übernimmt das frontale Blickzentrum, welches sich im Frontallappen der Großhirnrinde befindet. Die Informationen, die hier entstehen, beeinflussen die Motorik der kontralateralen Seite im Auge. Das heißt wenn das Auge zum Beispiel nach rechts schaut wird die Bewegung im frontalen Blickzentrum der linken Hemisphäre generiert.

Informationen, die dem frontalen Blickzentrum zugeführt werden, kommen aus der Sehrinde, die sich im Okzipitallappen der Großhirnrinde befindet. Um allerdings Bewegungen konkret auslösen zu lassen, müssen die efferenten Bahnen aus dem frontalen Blickzentrum zunächst in die Colliculi superiores und in die Formatio reticularis der Pons geschickt werden. Erst hier kann die Information über die eigentliche Bewegung des Auges entstehen.

Motorisches Sprachzentrum (Broca Areal)

Das motorische Sprachzentrum (auch: Broca-Areal/Broca-Sprachzentrum) liegt in der Pars opericularis und Pars triangularis des Gyrus frontalis inferior im Frontallappen der Großhirnrinde. Hier wird jedoch nicht die spezifische Muskulatur zum Sprechen der Worte angesteuert, es handelt sich eher um das Formen der Sprache. Das Broca-Areal liegt meistens auf der dominanten Seite der Großhirnrinde und ist somit nur einseitig ausgeprägt.

Über verschiedene Efferenzen sendet das motorische Sprachzentrum Informationen beispielsweise an den Thalamus oder die Basalganglien, die für die Aussprache der geformten Worte wichtig sind. Auch efferente Bahnen zur primären motorischen Rinde existieren, von wo aus spezielle Hirnnervenkerne angesteuert werden können. Allerdings bekommt das motorische Sprachzentrum auch Afferenzen zugeführt. Zwei wichtige afferente Bahnen kommen aus der primären sowie sekundären Hörrinde (Wernicke-Zentrum), das dem Sprachverständnis dient. So werden Sprachverständnis und Sprachmotorik miteinander verbunden.

Wernicke-Zentrum vs. Broca-Zentrum

Oftmals werden die Begriffe Broca- und Wernicke-Zentrum verwechselt. Dabei handelt es sich beim Wernicke-Zentrum um die sekundäre Hörrinde, die das Sprachverständnis vermittelt. Das Broca-Sprachzentrum hingegen ist für die Entwicklung der Sprache und Weiterleitung an zuständige motorische Initiatoren wichtig.

Frontales Blasenzentrum

Das frontale Blasenzentrum muss wie das motorische Sprachzentrum nicht unbedingt zum Motorkortex gezählt werden. Es ist aber verantwortlich für die willkürlich steuerbare Entleerung der Harnblase sowie teilweise sogar die Kontrolle über die Stuhlkontinenz. Es liegt in der Großhirnrinde im Gyrus cinguli sowie dem medialen Gyrus frontalis.

Motorkortex – Klinik

Der Motorcortex ist von zentraler Bedeutung für die Steuerung der bewussten Bewegung, weshalb Schäden in diesem Bereich zu vielfältigen neurologischen Ausfällen führen können. Eine häufige Folge von Läsionen des Motorcortex sind Lähmungen, die je nach Ausmaß der Schädigung als Parese (teilweise Lähmung) oder Plegie (vollständige Lähmung) auftreten. Typische Formen sind die Hemiparese oder -plegie, bei der eine Körperhälfte betroffen ist, häufig in Folge eines Schlaganfalls. Weitere Formen umfassen die Monoparese, bei der nur eine Extremität gelähmt ist, und die Quadriplegie, die bei beidseitigen Schädigungen alle vier Extremitäten betrifft.

Eine weitere wichtige klinische Erscheinung ist die Spastizität, die durch eine Schädigung der Pyramidenbahn entsteht. Diese führt zu einer Übererregbarkeit der Reflexbögen und einer erhöhten Muskelspannung. Patienten zeigen typischerweise gesteigerte Reflexe und Muskelverkrampfungen, die Bewegungen erheblich einschränken können.

Darüber hinaus kann es zu motorischer Apraxie kommen, einer Störung, bei der Patienten gezielte Bewegungsabläufe nicht mehr korrekt ausführen können, obwohl die Muskelkraft erhalten ist. Diese tritt häufig bei Schädigungen angrenzender motorischer Areale wie des prämotorischen oder supplementär-motorischen Cortex auf. Betroffene haben Schwierigkeiten mit komplexen Handlungen, wie dem Anziehen von Kleidung oder der Bedienung einfacher Werkzeuge.

Zusätzlich sind epileptische Anfälle eine mögliche Folge von Schädigungen des Motorcortex. Diese Anfälle, oft als Jackson-Anfälle bezeichnet, beginnen typischerweise mit unwillkürlichen Zuckungen in einer bestimmten Muskelgruppe, die sich entlang des motorischen Homunculus ausbreiten können.

Häufige Fragen

- Was ist der Motorkortex und welche Funktionen hat er?

- Welche Bereiche umfasst der Motorkortex?

- Was ist die motorische Rinde?

- Welche Rolle spielt der Motorkortex im motorischen System?

- Was ist die Rolle des Motorkortex beim motorischen Lernen?

- Was passiert bei einer Schädigung des Motorkortex?

Der Motorkortex ist für die Steuerung der Willkürmotorik zuständig, das heißt, er initiiert und kontrolliert bewusste Bewegungen des Körpers. Er sendet Signale über die Pyramidenbahn direkt zu den Motoneuronen im Rückenmark, die dann die entsprechenden Muskeln aktivieren.

Zum Motorkortex zählen der primäre motorische Cortex (M1), der im Gyrus praecentralis liegt, sowie angrenzende Gebiete wie der prämotorische Cortex und das supplementär-motorische Areal. Diese Regionen arbeiten zusammen, um komplexe Bewegungsabläufe zu planen und auszuführen.

Die motorische Rinde, auch motorischer Cortex genannt, ist der Teil der Großhirnrinde, von dem die Willkür-Motorik ausgeht.

Der Motorcortex ist Teil des motorischen Systems und arbeitet eng mit anderen Strukturen wie den Basalkernen und dem Kleinhirn zusammen, um Bewegungen zu planen, zu koordinieren und auszuführen.

Der Motorkortex spielt eine entscheidende Rolle beim motorischen Lernen, indem er Bewegungsabläufe speichert und optimiert.

Eine Schädigung des Motorkortex, beispielsweise durch einen Schlaganfall, kann zu einem Verlust der willkürlichen Bewegungsfähigkeit führen. Oft sind bestimmte Muskelgruppen der gegenüberliegenden Körperseite betroffen, abhängig von der genauen Lokalisation der Schädigung innerhalb des Repräsentationsfeldes.

- Trepel, Martin: Neuroanatomie (Elsevier, 8. Auflage, 2021)

- Großhirn, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 08.01.2025)