Inhaltsverzeichnis

Myotome sind Muskelgruppen, die von bestimmten Rückenmarksegmenten innerviert werden. Sie spielen eine zentrale Rolle beim Zusammenspiel von Nerven und Muskeln. In der medizinischen Praxis dienen Myotome als diagnostisches Werkzeug, um neurologische Erkrankungen oder Verletzungen präzise zu lokalisieren. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Bedeutung, Funktion und klinische Relevanz von Myotomen.

Inhaltsverzeichnis

Myotome – Definition und Bedeutung

Der Begriff des Myotoms ist in der Medizin sowohl embryologisch als auch anatomisch definiert. In der Embryologie bezeichnen sie die muskulären Ursegmente eines Embryos. In der Anatomie umfassen sie hingegen Muskelgruppen, die von dem Spinalnerven eines bestimmten Rückenmarksegments innerviert werden.

Zusammen mit Dermatomen, die für bestimmte Hautareale zuständig sind, und Sklerotomen, die Knochen- und Bindegewebe versorgen, bilden sie die Grundlage für ein tiefgreifendes Verständnis der Organisation des Nervensystems. Insbesondere in der klinischen Diagnostik spielen Myotome eine zentrale Rolle, da sie eine präzise Lokalisierung von Nervenschäden ermöglichen und so die Grundlage für effektive therapeutische Maßnahmen bilden.

Myotome – Embryologie

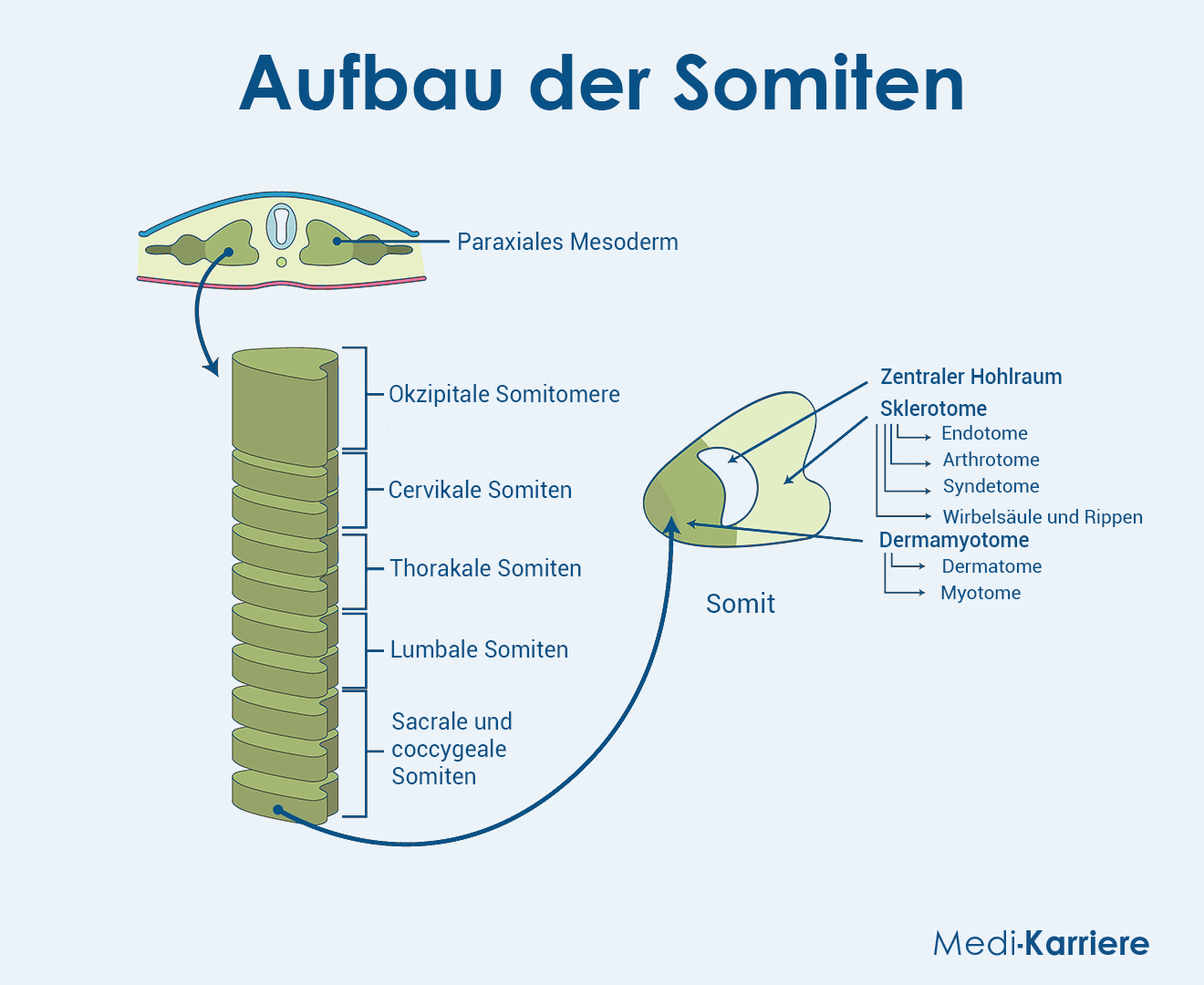

Die Entwicklung der Myotome beginnt in der dritten bis vierten Woche der Embryonalperiode. Entlang der Wirbelsäule entstehen segmentierte Gewebeblöcke, die sogenannten Somiten. Diese unterteilen sich in verschiedene Abschnitte, aus denen später unterschiedliche Gewebestrukturen hervorgehen. Aus den Myotomen entwickeln sich die Muskeln des Körpers. Die Myotome entstehen aus den Dermatomyotomen auf den Somiten, wo sie sich im ventromedialen Gebiet befinden.

Im Laufe der Entwicklung differenzieren sich die Myotome in zwei Hauptgruppen: die epaxialen Myotome (auch Pars epaxialis oder Epimer genannt), die für die autochthone Rückenmuskulatur verantwortlich sind, und die hypaxialen Myotome (Pars hypaxialis oder Hypomer), die die Muskulatur von Brust, Bauch, Gliedmaßen sowie Teilen der Halsregion bilden.

Evolutionärer Hintergrund

Myotome haben sich evolutionär zusammen mit dem segmentalen Nervensystem entwickelt, um präzise Bewegungssteuerung zu ermöglichen. Die Untersuchung von Myotomen in der Vergleichsanatomie verschiedener Spezies liefert wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung von Muskeln und Nerven. Dieses Wissen ist nicht nur für die Evolutionsbiologie von Bedeutung, sondern auch für die Medizin, da es hilft, Funktionsstörungen besser zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln.

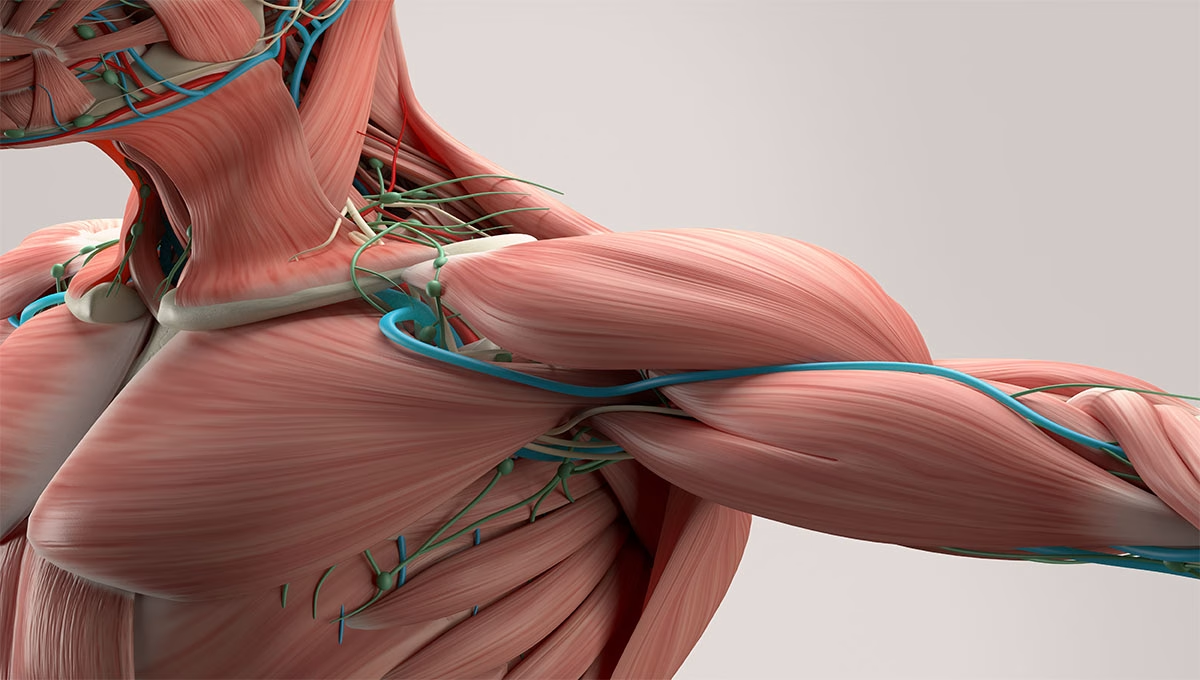

Myotome – Anatomie

Anatomisch betrachtet ordnet man jedes Myotom einem bestimmten Rückenmarksegment zu, das für seine Innervation verantwortlich ist.

Ein Beispiel ist das Myotom C5, das den Musculus deltoideus kontrolliert und für die Hebung des Arms verantwortlich ist. Das Myotom C7 steuert den Musculus triceps brachii, der die Streckung des Arms ermöglicht. Im Bereich der unteren Extremitäten sorgt das Myotom L4 für die Streckung des Knies durch den Musculus quadriceps femoris, während das Myotom S1 die Fußsenkung durch den Musculus gastrocnemius steuert. Dieses Wissen ist für die klinische Untersuchung von großer Bedeutung, da es Ärzten ermöglicht, durch gezielte Muskeltests Hinweise auf spezifische Nervenschädigungen zu erhalten.

MacKenzie-Zonen

Die MacKenzie-Zonen beschreiben ein Phänomen der Schmerzübertragung. Dabei werden Schmerzen, die von einem Organ ausgehen, in die Muskulatur projiziert, die vom gleichen Rückenmarkssegment innerviert wird. Es handelt sich um eine spezifische Form des viszerokutanen Reflexbogens, bei dem nicht Hautareale wie beim Dermatom (Head’sche Zonen), sondern Muskelgruppen betroffen sind. Dementsprechend liegt hier ein viszeromuskulärer Reflex vor.

Physiologischer Hintergrund ist folgender: Schmerzreize aus inneren Organen gelangen über afferente Nervenfasern in das Rückenmark. Diese Nervenfasern konvergieren dort auf Neuronen, die auch Impulse von den Muskeln des entsprechenden Rückenmarkssegments erhalten. Das Gehirn interpretiert die eingehenden Signale als Schmerzempfindung in der zugehörigen Muskulatur, obwohl die eigentliche Ursache in einem Organ liegt.

Das Prinzip lässt sich an Beispielen verständlicher erklären. Bei einem Herzinfarkt können Schmerzen in den linken Arm oder den Bereich des linken Schulterblatts ausstrahlen, weil das Herz und diese Muskeln durch ähnliche Rückenmarkssegmente innerviert werden. Dasselbe Prinzip greift bei einer Gallenkolik. Die Schmerzübertragung erfolgt in die rechte Schulter oder den rechten oberen Rücken durch Afferenzen des Nervus phrenicus (C4), welcher sensibel die Gallenblase und das Zwerchfell versorgt.

Myotome – Klinische Bedeutung

Die klinische Relevanz der Myotome zeigt sich besonders deutlich bei neurologischen Erkrankungen oder Verletzungen. Eine häufige Ursache für Myotom-bezogene Symptome ist der Bandscheibenvorfall. Dabei tritt Bandscheibenmaterial aus und drückt auf eine Nervenwurzel, was zu charakteristischen Ausfällen führt. Ein Bandscheibenvorfall im Bereich L5 äußert sich beispielsweise häufig durch Schwächen in den Muskeln, die für die Fußhebung zuständig sind, sowie durch Taubheitsgefühle am Fußrücken. Solche Symptome können anhand der Myotom-Zuordnung präzise lokalisiert werden, wodurch eine zielgerichtete Behandlung möglich wird.

Ein weiteres Beispiel für Erkrankungen, die Myotome betreffen, sind die sogenannten myotonen Dystrophien. Diese genetisch bedingten Erkrankungen führen zu einer Kombination aus Muskelschwäche und Muskelsteifigkeit, der sogenannten Myotonie. In der Regel sind hierbei mehrere Myotome betroffen, was die Diagnostik und Therapie erschwert. Neben den muskulären Anteilen sind bei dieser Multisystemekrankung auch oft andere Organe wie das Herz, die Augen oder das Hormonsystem betroffen.

Diagnostik

Die Diagnostik von Myotom-bezogenen Problemen erfolgt in mehreren Schritten. Der erste und wichtigste Schritt ist die klinische Untersuchung, bei der man die Funktion der betroffenen Muskeln testet. Dies geschieht häufig durch Bewegungs- oder Krafttests gegen Widerstand, die gezielt bestimmte Myotome überprüfen.

Eine Schwäche oder Lähmung in einem spezifischen Bereich gibt Hinweise auf die zugrunde liegende Nervenschädigung. Ergänzend zur klinischen Untersuchung können elektrophysiologische Methoden wie die Elektromyographie (EMG) eingesetzt werden. Dabei wird die elektrische Aktivität der Muskeln gemessen, um die Funktion der Nerveninnervation genauer zu beurteilen. Zur weiteren Abklärung können bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomographie (MRT) oder die Computertomographie (CT) hinzugezogen werden, um strukturelle Ursachen wie Bandscheibenvorfälle oder Tumore zu identifizieren.

Therapie

Die Therapie von Erkrankungen, die Myotome betreffen, richtet sich nach der zugrunde liegenden Ursache. Bei Nervenkompressionen, wie sie beispielsweise durch Bandscheibenvorfälle entstehen, stehen zunächst konservative Maßnahmen im Vordergrund. Dazu gehören Physiotherapie zur Wiederherstellung der Muskelkraft und Mobilität sowie die medikamentöse Therapie zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung. Sollte keine Besserung eintreten oder die Symptome fortschreiten, können chirurgische Eingriffe notwendig werden, um den Druck auf die betroffene Nervenwurzel zu entlasten.

Bei genetischen Erkrankungen wie myotonen Dystrophien gestaltet sich die Therapie komplexer, da die Ursache nicht behoben werden kann. Hier liegt der Fokus auf einer symptomorientierten Behandlung, die durch Physiotherapie, medikamentöse Maßnahmen und gegebenenfalls orthopädische Hilfsmittel unterstützt wird. Die Forschung im Bereich genetischer Therapien, wie beispielsweise der CRISPR-Technologie, bietet jedoch Hoffnung auf zukünftige Behandlungsansätze, die die zugrunde liegende Genmutation direkt korrigieren könnten.

Forschung

Die Forschung und Entwicklung im Bereich der Myotome schreiten kontinuierlich voran. Neue bildgebende Verfahren und genetische Analysemethoden ermöglichen eine immer präzisere Diagnostik und eröffnen neue Perspektiven für die Therapie. Besonders die Erforschung genetischer Muskelkrankheiten bietet großes Potenzial, da innovative Technologien wie die Gentherapie oder molekulare Eingriffe eine gezielte Behandlung ermöglichen könnten. Diese Entwicklungen haben nicht nur für Patienten mit seltenen Erkrankungen, sondern auch für die allgemeine Medizin eine hohe Bedeutung.

- Aust G et. al., Duale Reihe Anatomie (Thieme, 6. Auflage, 2024)

- Myotone Syndrome, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 23.01.2025)

- Nozizeptives System, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 23.01.2025)