Inhaltsverzeichnis

Jede menschliche Niere besitzt etwa eine Millionen Nephrone. Bei diesen handelt es sich um die kleinste funktionelle Einheit unserer Nieren, die für die Funktion des Organs essentiell sind. Wie genau Nephrone anatomisch aufgebaut sind und welche Aufgaben sie im Detail erfüllen, behandelt dieser Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Nephron – Definition

Ein Nephron stellt die kleinste funktionelle Einheit der Niere dar und besteht aus dem Nierenkörperchen sowie dem angeschlossenen Nierenkanälchen (auch Tubulussystem genannt).

Nephron – Aufbau

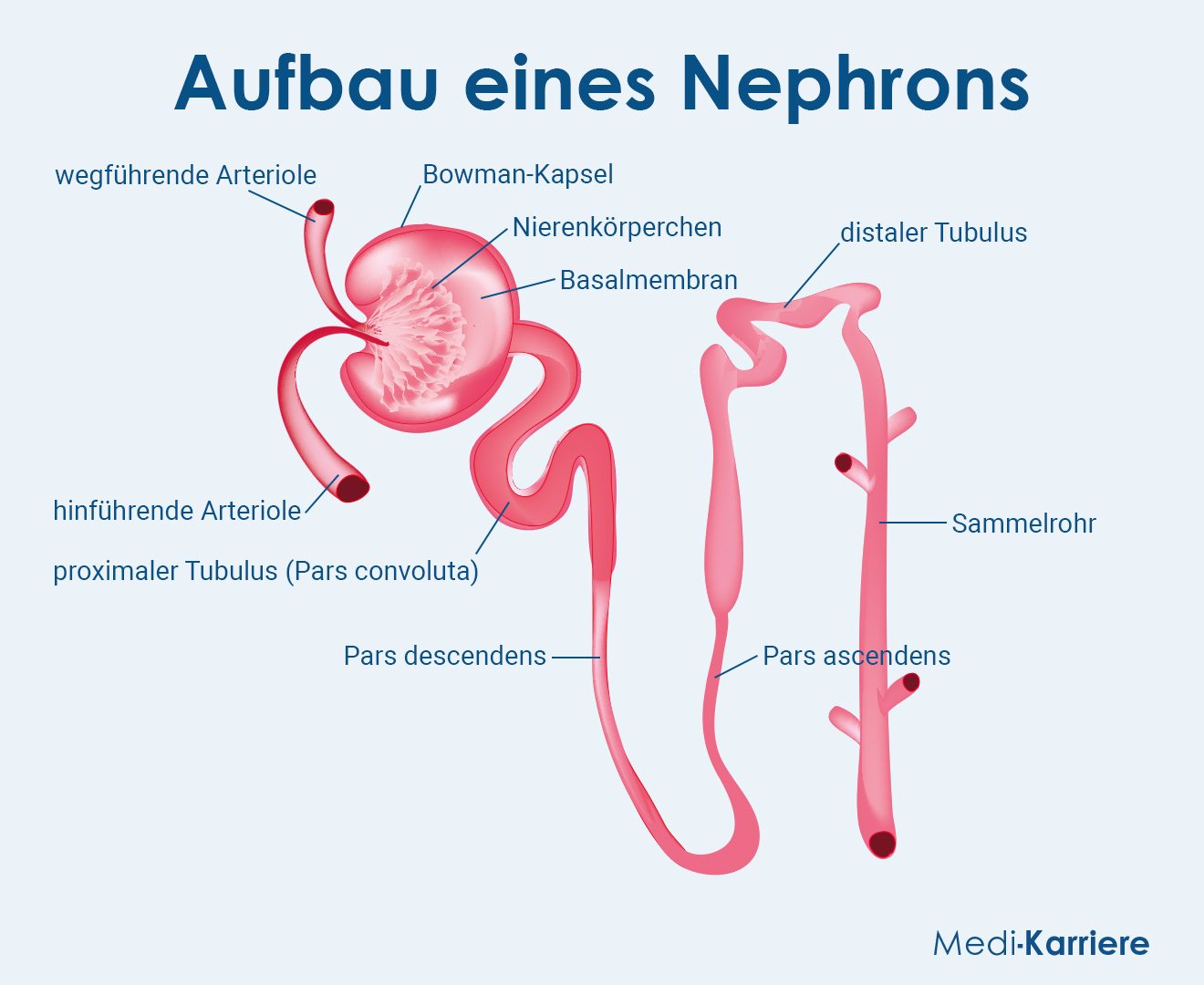

Ein Nephron setzt sich von proximal nach distal aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

- Nierenkörperchen: Das Nierenkörperchen besteht wiederum aus dem Glomerulus und der Bowman-Kapsel.

- Nierentubulus: Dabei handelt es sich um ein dem Nierenkörperchen angeschlossenes Nierenkanälchen, welches aus dem proximalen Tubulus (aufgeteilt in Pars convoluta und Pars recta), dem Intermediärtubulus (aufgeteilt in Pars descendens und Pars ascendens) und dem distalen Tubulus (aufgeteilt in Pars recta und Pars convoluta) besteht.

Die geraden Teile (Pars rectae) der Nierenkanälchen bilden gemeinsam mit dem Überleitungsstück (Intermediärtubulus) eine Schlinge, die als Henle-Schleife bezeichnet wird. Der distale Tubulus mündet schließlich in den Verbindungstubulus und das Sammelrohr. Diese Strukturen sind embryologisch gesehen allerdings anderer Herkunft und werden deshalb nicht zum Nephron gezählt. Nichtsdestotrotz bilden sie eine funktionelle Einheit mit dem Nephron.

Nephron – Funktion

Eine Niere besteht aus ungefähr einer Millionen Nephronen, wobei die Anzahl dieser individuellen Schwankungen unterliegt und unter anderem mit dem Geburtsgewicht korreliert. Eine niedrige Anzahl an Nephronen ist mit einem höheren Risiko für bestimmte Nierenerkrankungen und Bluthochdruck assoziiert. Die Nephrone übernehmen wichtige Filtrations-, Resorptions-, Sekretions- und Regulationsaufgaben und stellen somit die Funktion der Niere sicher.

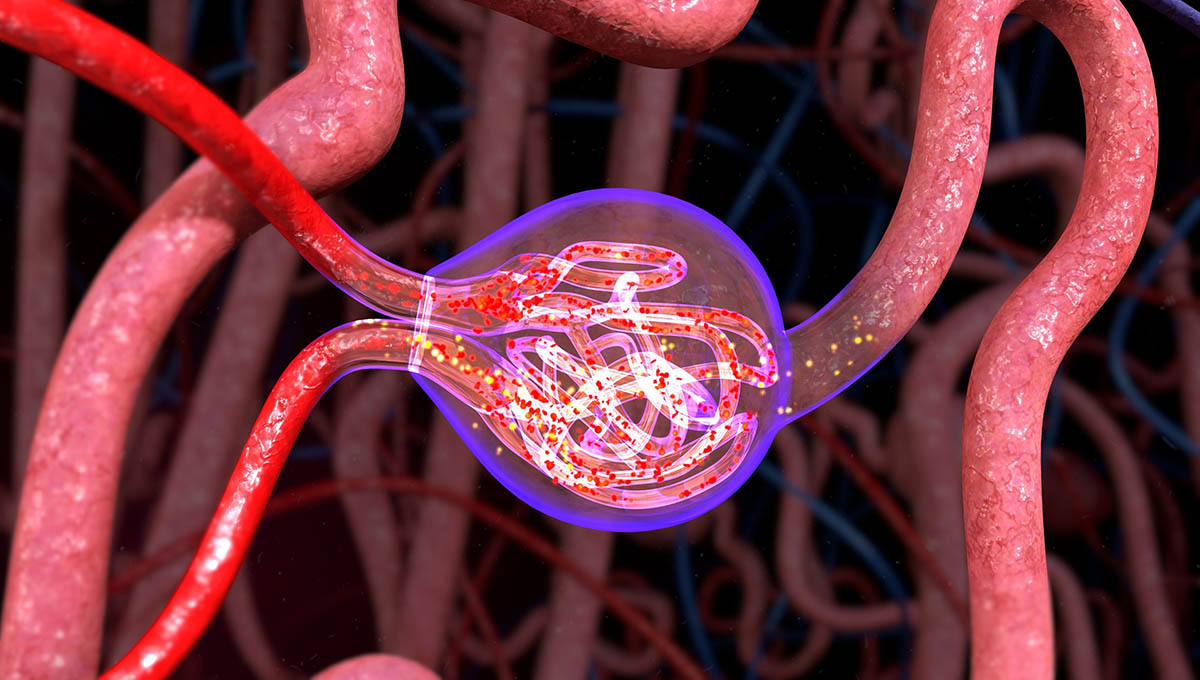

Filtration

In den Nierenkörperchen wird das Blut filtriert, sodass der sogenannte Primärharn entsteht. Dabei werden große Blutbestandteile wie Proteinkomplexe oder Zellen von der Bowman-Kapsel, die nur für Strukturen bis zu einer gewissen Größe durchlässig ist, abgehalten. Im Nierenkanälchen (Tubulussystem) werden anschließend sowohl Substanzen aus dem Primärharn rückresorbiert als auch Substanzen in den Primärharn sezerniert. Nach Beendigung der Passage durch die Niere wird dieser schließlich als Endharn bezeichnet und durch die nachfolgenden harnableitenden Organe (Harnleiter, Harnblase und Harnröhre) ausgeschieden.

Bei dem Prozess der Filtration durchläuft das gesamte Blut, welches die Niere durchfließt, auch die Nephrone. Dadurch wird bei einem gesunden Menschen ungefähr ein Fünftel des Blutplasmavolumens als Primärharn filtriert. Dies entspricht etwa einer Filtrationsrate von 120 Milliliter pro Minute für beide Nieren zusammen.

Glomeruläre Filtrationsrate

Die Nierenleistung wird klinisch mithilfe der glomerulären Filtrationsrate bewertet. Sie ist eine der wichtigsten Parameter zur Beurteilung der Nierenfunktion und liegt bei einer gesunden Niere über 90 Milliliter pro Minute.

Resorption und Sekretion

Im Tubulussystem werden manche Stoffe aus dem Primärharn resorbiert und andere sezerniert. Dabei können den verschiedenen Abschnitten des Tubulussystems vereinfacht bestimmte Funktionen zugeteilt werden. Im proximalen Tubulus findet beispielsweise ein großer Teil der Resorption von Zucker, Elektrolyten oder Aminosäuren statt, während im dünnen, absteigenden Teil der Henle-Schleife vor allem Wasser resorbiert wird. Dadurch wird das Flüssigkeitsvolumen im Tubulus auf einen kleinen Anteil reduziert, sodass letztendlich 99 Prozent des Wassers rückresorbiert wird.

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Sekretion von harnpflichtigen Substanzen wie Ammoniak oder Harnsäure, da der Körper diese nicht mehr benötigt und sie somit ausgeschieden werden müssen. Dieser aktive Stofftransport ist energieabhängig und wird durch verschiedene Transportproteine ermöglicht.

Regulation

Die Filtration, Sekretion und Resorption in den Nephronen werden durch bestimmte Mechanismen und Systeme gesteuert:

- myogene Autoregulation: Sie wird auch als Bayliss-Effekt bezeichnet und ist ein wichtiger Mechanismus zur Aufrechterhaltung einer konstanten Organdurchblutung bei wechselnden Blutdruckwerten.

- tubuloglomeruläres Feedback: Dabei handelt es sich um einen Mechanismus, der die glomeruläre Filtrationsrate an die tubuläre Resorption anpasst. Er trägt zur Stabilisierung des Flüssigkeitsflusses und des Druckes im Nephron bei.

- Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS): Dieses System reguliert den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt des Körpers und hat somit einen wichtigen Einfluss auf den Blutdruck. Daran sind die Stoffe Renin, Angiotensin I, Angiotensin II, das sogenannte Angiotensin converting enzyme (ACE) und Aldosteron beteiligt. Das RAAS spielt eine wichtige Rolle in der Behandlung von Bluthochdruck, da viele Medikamente an Mechanismen des RAAS ansetzten (zum Beispiel ACE-Hemmer wie Ramipril, Angiotensin II-Rezeptor-Antagonisten wie Valsartan oder Aldosteron-Antagonisten wie Spironolacton).

- Lüllmann-Rauch, Renate: Taschenlehrbuch Histologie, Thieme (Stuttgart: 6. Auflage, 2019)

- Niere, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 23.05.2024)