Inhaltsverzeichnis

Das Epithel des Menschen ist sehr variabel ausgeprägt. Das Plattenepithel stellt eine Variante dar, die auf vielen Oberflächen des Körpers vorkommt und unterschiedliche Formen annimmt. Wie man es unter dem Mikroskop erkennt und welche Pathologien sich daraus entwickeln können, ist Thema dieses Artikels.

Inhaltsverzeichnis

Plattenepithel – Definition

Das Plattenepithel ist eine Form des Epithels, die nach der Zellform benannt ist. Die oberste Zellschicht ist namensgebend. Beim Plattenepithel ist die oberste Zellreihe dementsprechend sehr flach, wobei die Breite die Länge übersteigt. Es kommt im Ösophagus, auf der Haut, in der Portio uteri und der Serosa vor. Die Zellen sind stark miteinander verbunden und bedecken daher als Verband sehr stabil die darunter liegenden Schichten.

Plattenepithel – Histologie und Funktion

Wie die anderen Oberflächenepithelien erfüllt das Plattenepithel zwei Funktionen. Einerseits bildet es eine mechanische Barriere, auch gegen chemische Stoffe, reguliert den Stoffaustausch und schützt vor Strahlen. Andererseits dient es dem Transport von Stoffen durch Aufnahme (Resorption) und Abgabe (Sekretion).

Das Plattenepithel lässt sich histologisch anhand seiner Anzahl der Schichten in einschichtiges und mehrschichtiges Plattenepithel unterscheiden. Außerdem ist eine Verhornung und damit das vorkommen als verhornte und unverhornte Variante möglich.

Einschichtiges Plattenepithel

Das einschichte Plattenepithel bildet eine geschlossene Schicht mit einer darunterliegenden Basalmembran. Jede einzelne Zelle hat Kontakt zu dieser. Es kleidet die Lungenalveolen als Alveolarepithel, die Blutgefäße und Lymphgefäße als Endothel und die Körperhöhlen als Mesothel aus.

Mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel

Bei mehrschichtigen Epithelien erfolgt die Namensgebung noch immer nach der obersten Zellschicht. Beim mehrschichtigen Plattenepithel finden sich dementsprechend auch hier flache Zellen als äußerste Schicht. Die Zellen darunter bilden allerdings beim mehrschichtig unverhorntem Plattenepithel von unten nach oben vier sehr typische Lagen:

- Stratum basale: Die tiefste Schicht liegt direkt der Basalmembran auf und besteht aus prismatischen, dunkel gefärbten Zellen, in denen ein runder Zellkern präsent ist.

- Stratum parabasale: An das Stratum basal schließt sich nach oben hin eine Schicht aus dunklen, polygonalen Zellen an. Sie können mehrere Schichten bilden, haben aber keinen direkten Kontakt zur Basalmembran mehr.

- Stratum intermedium / Stratum spinosum: Die nächsten Schichten bestehen aus polygonalen, relativ großen Zellen, die durch Desmosomen miteinander verbunden sind.

- Stratum superficiale: Diese Lage bildet den oberen Abschluss des Epithels. Die Zellen sind flach und platt, mit pyknotischen Kernen in den obersten Schichten dieser Lage. Sie gehen nach einiger Zeit zugrunde.

Im Stratum basale und Stratum parabasale befinden sich Stammzellen. Sie dienen zum Zellersatz der obersten Schicht. Die aus ihnen entstandenen Zellen differenzieren sich im Stratum intermedium und superficiale, wo auch Glykogen eingelagert ist.

Besonders an Stellen des Körpers, die hoher mechanischer Belastung ausgesetzt sind, ist diese Form des Epithels vorhanden. Dazu zählen die Schleimhaut im Mundraum, des Ösophagus und des Analkanals, als auch die der Scheide. Außerdem bildet es das vordere Hornhautepithel des Auges.

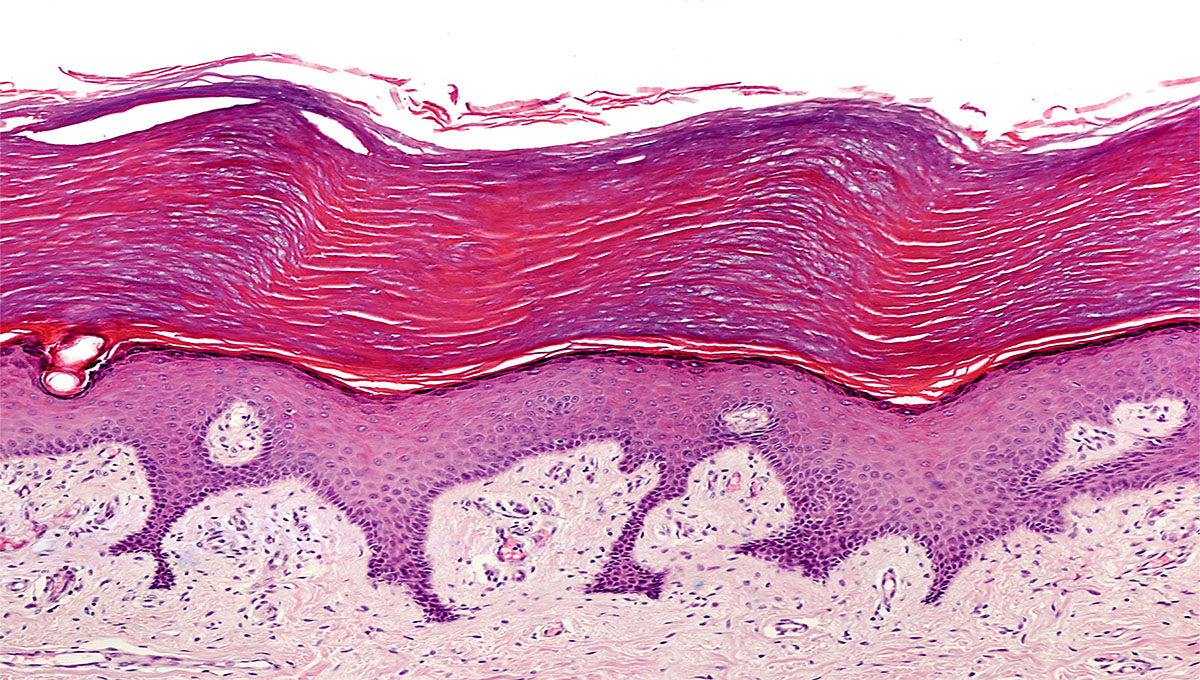

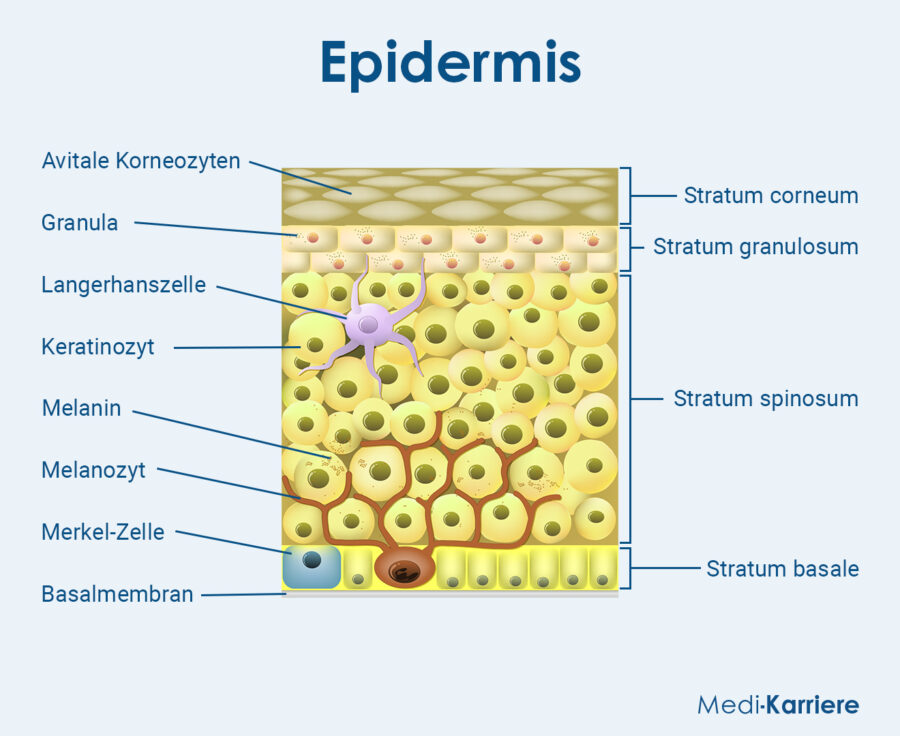

Mehrschichtig verhorntes Plattenepithel

Die Epidermis, das Epithel der Haut, ist histologisch mehrschichtig verhorntes Plattenepithel. Es schützt die Haut vor Austrocknung und besteht vorwiegend aus Keratin-produzierenden Keratinozyten. Das Epithel besteht aus fünf Schichten, ähnlich wie das unverhornte Epithel. Von unten (basal) nach oben (apikal) sind das folgende:

- Stratum basale: Hochprismatische Zellen sind an der Basalmembran durch Hemidesmosomen verankert. Sie können sich teilen, wonach eine Tochterzelle in die nächsthöhere Schicht aufrückt und die andere im Stratum basale bleibt.

- Stratum spinosum: Auch als Stachelzellschicht bezeichnet bilden zwei bis fünf Zelllagen diese Schicht. Die Zellen sind unregelmäßig geformt und besitzen stachelartige Fortsätze, womit sie sich mittels Desmosomen mit den benachbarten Zellen verbinden.

- Stratum granulosum: Bis zu drei Lagen flacher Zellen mit basophilen Keratohyalingranula bilden diese Schicht. Diese Granula sind Ansammlungen von Zytokeratinfilamenten und Proteinen. Zusätzlich kommen in den Zellen Odland-Körperchen, kleine Lamellenkörper mit Lipiden, vor. Durch Abgabe dieser Lipide bildet sich eine wasserabweisende Barriere. Gemeinsamt mit den Stratum spinosum wird das Stratum granulosum auch als Stratum germinativum bezeichnet.

- Stratum lucidum: Diese Schicht kommt ausschließlich in der Leistenhaut vor. Sie ist dünn, sehr eosinophil und homogen, ohne erkennbare Zellgrenzen. Die Zellen beinhalten lediglich dichte Filamente, aber keine Organellen.

- Stratum corneum: Flache, tote Zellen bilden die Hornschicht. Sie enthalten wenig Wasser und viel Keratin, das durch die Aggregation der Zytokeratinfilamente entsteht. Die innere Zellmembran ist durch Proteine verdickt. Je stärker die Stelle belastet wird, desto mehr Schichten an Hornschuppen bilden sich. So gibt es an Hand- und Fußsohle mehrere hundert Lagen von Hornschuppen.

Plattenepithel – Erkrankung und Pathologie

Vom Plattenepithel ausgehend entsteht das sogenannte Plattenepithelkarzinom. Dazu zählen das Ösophaguskarzinom, Vaginalkarzinom, Pleuramesotheliom und das Analrandkarzinom, also die Stellen, wo physiologisch Plattenepithel vorkommt.

Mit einer Inzidenz von 40 Fällen pro 100.000 Einwohnern pro Jahr ist es der zweithäufigste Hauttumor nach dem Basalzellkarzinom und betrifft vorwiegend Menschen über 70 Jahre.

Hautkrebsprävention

Um die Entstehung von Hautkrebs zu verhindern, ist jede Person dazu angeraten, individuelle Maßnahmen zur Prävention zu ergreifen. Besonders risikobehaftete Menschen sollten allerdings darauf achten.

Zu den wichtigsten Maßnahmen zählt der Schutz vor UV-Exposition, indem Kinder und Säuglinge von direkter Sonneneinstrahlung ferngehalten werden und Erwachsene die Mittagssonne meiden. Das Tragen von schützender Kleidung, die die Haut und den Kopf bedeckt, sowie das Benutzen von Sonnencreme ist ebenfalls notwendig. Diese Maßnahmen dienen unter anderem der Primärprävention.

Die Sekundärprävention umfasst ein Hautkrebs-Screening, sodass mögliche Entartungen frühzeitig erkannt werden können.

Verschiedene Ursachen führen zu einer Mutation und einem unkontrolliertem Wachstum der Keratinozyten (Epithelzellen der Haut). Vor allem UV-Strahlung, besonders UV-B, führt über jahrelange Exposition zu Genmutationen, die das Absterben der Zellen verhindern (p53-Mutation, verhinderte Apoptose) oder das Wachstum dauerhaft stimulieren (Ras-Onkogen). Vorstufen des Karzinoms stellen am häufigsten aktinische Keratosen dar. Das sind gelblich-bräunliche Hyperkeratosen, die durch Vergrößerung (Hyperplasie) der Keratinozyten entstehen. Weitere Risikofaktoren sind unter anderem Immunsuppression, chronische Wunden, ein heller Hauttyp und ionisierende Strahlung.

Symptomatisch erscheint das Plattenepithelkarzinom über derbe, nicht verschiebliche Knoten. Dieser ist nicht schmerzempfindlich, aber neigt schnell zu Blutungen bei einer Verletzung. Häufig treten solche Knoten oder Plaques in sonnenexponierten Arealen auf, wie im Kopfbereich auf haarloser Kopfhaut, Stirn, Unterlippen oder Ohrmuscheln, ferner sind Unterarme, Handrücken, die Vulva und die Spitze des Penis betroffen. Das Karzinom kann in Knochen, Sehnen und Muskeln destruktiv einwachsen, metastasiert aber selten.

Therapeutisch wird die betroffene Stelle entfernt und es erfolgt eine histologische Kontrolle. Weitere Möglichkeiten sind die Entfernung von befallenen Lymphknoten, eine Radiotherapie oder Systemtherapie mit Chemotherapeutika und anderen Medikamenten.

Die Letalität des Plattenepithelkarzinoms liegt bei etwa zwei Prozent. Wenn allerdings das Karzinom bereits weitgehen metastasiert hat, beträgt die durchschnittliche Überlebenszeit unter zwei Jahren. Das Risiko für Metastasen liegt bei drei bis sechs Prozent, ist aber bei Risikopatienten wie Immunsupprimierten erhöht.

- Ulfic N, Kurzlehrbuch Histologie, 5. Auflage, Thieme

- Plattenepithelkarzinom der Haut, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 01.07.2024)

- Malignes Melanom, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 01.07.2024)