Inhaltsverzeichnis

Der Pupillenreflex hat eine besondere Bedeutung bei der Überprüfung der Hirnnerven sowie generell bei der neurologischen Untersuchung. Störungen des Reflexes können einer Vielzahl an Erkrankungen zugrunde liegen. Seine Funktion liegt darin die dem Auge und der Netzhaut das nötige Licht für den Sehvorgang zur Verfügung zu stellen. Dieser Artikel erklärt die Physiologie, Funktion und Störungen des Reflexes.

Inhaltsverzeichnis

Pupillenreflex – Definition

Der Pupillenreflex wird auch Lichtreflex genannt und bezeichnet die Reaktion der Pupille auf Lichteinstrahlung. Entweder sie verengt sich wenn Licht auf sie trifft oder sie erweitert sich bei Wegnahme der Lichtquelle.

Pupillenreflex – Physiologie

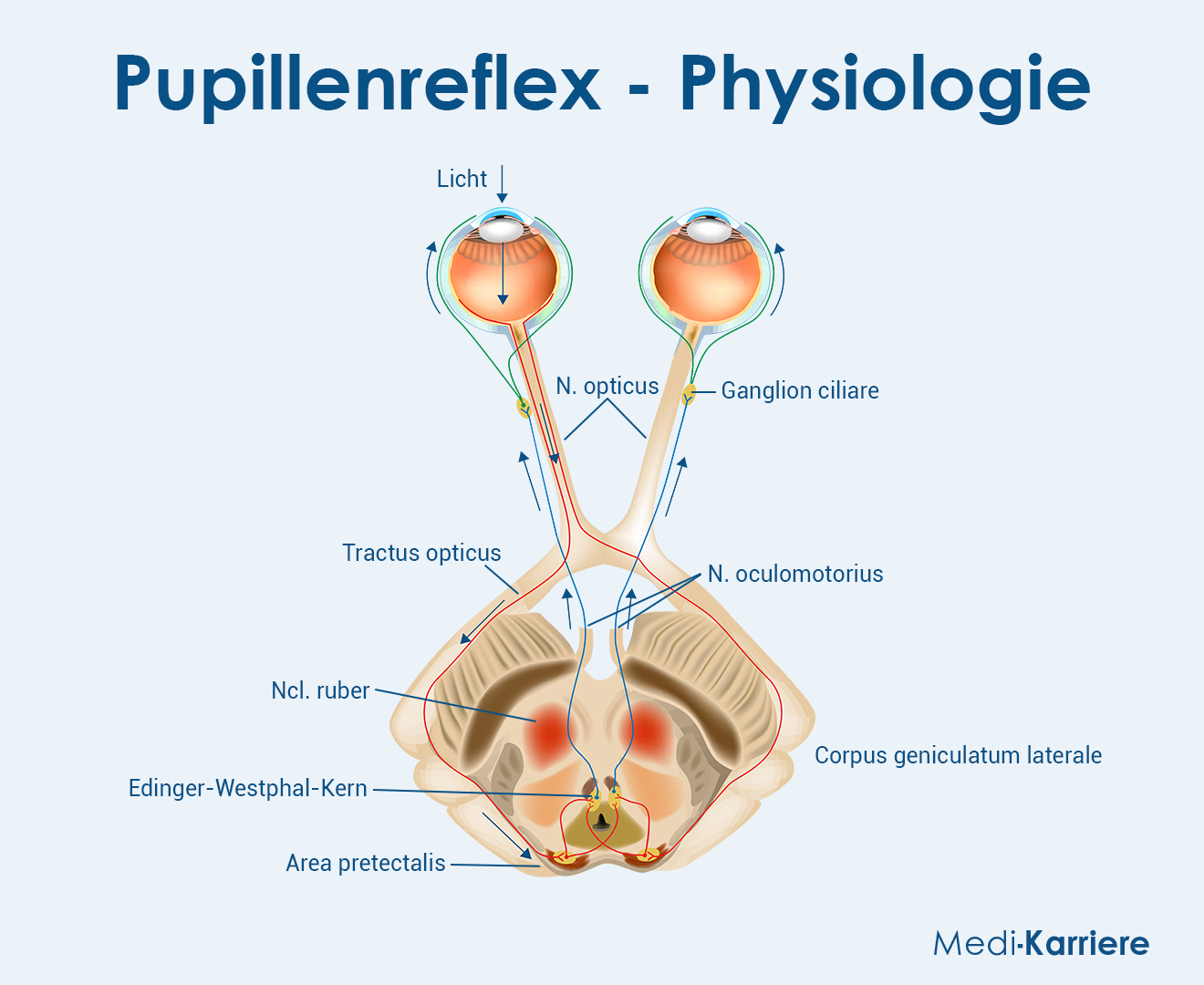

Wenn Licht auf die Retina eines Auges fällt, wird ein Signal über den Nervus opticus (Sehnerv), über das Chiasma opticum und den Tractus opticus zum Corpus geniculatum laterale des Thalamus gesendet. Doch bevor sie den Thalamus erreichen ziehen die Fasern zur Area pretectalis im Hirnstamm, wo sie auch verschaltet werden. Nach der Verschaltung wird das Signal zum Edinger-Westphal-Kern (Nucleus accessorius oculomotorii) geleitet. Dabei handelt es sich um den Edinger-Westpahl-Kern beider Seiten. Von diesem Hirnnervenkern aus verlaufen Fasern mit parasympathischer Qualität über den Nervus oculomotorius (dritter Hirnnerv). Bevor sie die Pupillenmuskulatur innervieren werden die parasympathischen Fasern noch im Ganglion ciliare von prä- auf postganglionäre Fasern umgeschaltet.

Licht sorgt für eine Aktivierung des Reflexbogens und damit zum Zusammenziehen der Pupille (Miosis). Bei Wegnahme des Lichtreizes entspannt sich die Pupille und kann sich wieder weiten.

Konsensuelle Lichtreaktion

Die Reaktion auf den Lichteinfall geschieht konsensuell, das heißt bei Beleuchtung des einen Auges ziehen sich die Pupillen beider Augen zusammen. Das liegt an der Verschaltung der Fasern auf die Edinger-Westphal-Kerne beider Seiten.

Pupillenreflex – Funktion

Der Pupillenreflex dient der Anpassung des Auges an unterschiedliche Lichtverhältnisse. Seine Hauptfunktion besteht darin, die Menge des einfallenden Lichts auf die Netzhaut zu regulieren, um sowohl eine Überreizung bei Helligkeit als auch eine unzureichende Lichtaufnahme bei Dunkelheit zu verhindern.

Trifft helles Licht auf das Auge, verengen sich die Pupillen automatisch – dieser Vorgang wird als Miosis bezeichnet. Dadurch gelangt weniger Licht ins Auge, was die Netzhaut vor Schäden schützt. Bei geringem Licht erweitern sich die Pupillen (Mydriasis), um möglichst viel Licht aufzunehmen und so auch bei Dunkelheit eine bessere Sicht zu ermöglichen.

Pupillenreflex – Klinik und Störungen

Bei der Überprüfung des Pupillenreflexes leuchtet der Untersucher dem Patienten mit der Pupillenleuchte zunächst in ein Auge und danach in das andere. Dabei hält der Untersuchung eine seiner Hände zwischen die Augen des zu Untersuchenden, um beide Augen unabhängig voneinander zu beleuchten. Die Reaktion der Augen auf den Lichtreiz sollte prompt geschehen und auf beiden Augen geschehen, also konsensuell sein.

Zeigt das beleuchtete Auge keine Lichtreaktion (das andere aber schon), so spricht man von einer amaurotischen Pupillenstarre. Diese liegt vor wenn die Wahrnehmung betroffen ist, also eine Schädigung des Nervus opticus anzunehmen ist. Sollte das beleuchtete Auge und das andere nicht auf Lichteinstarhlung reagieren, nennt man dies reflektorische Pupillenstarre, was eine Störung der Area pretectalis annehmen lässt. Allerdings muss bei der reflektorischen Starre noch die Nahakkomodation möglich sein. Eine absolute Pupillenstarre liegt vor, wenn eine reflektorische Starre ohne Fähigkeit der Nahakkomodation zu beobachten ist. Dies ist ein Hinweis auf eine Schädigung des Mittelhirns oder auch des Nervus oculomotorius.

Häufige Fragen

- Warum verändert sich die Pupille bei Licht?

- Welche Nerven sind am Pupillenreflex beteiligt?

- Was sagt der Pupillenreflex über die Gesundheit aus?

Die Pupille verändert sich bei Licht, um die Menge an Licht zu regulieren, die auf die Netzhaut im Auge trifft. Das ist wichtig, damit man bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen klar sehen kann.

Am Pupillenreflex sind zwei wichtige Hirnnerven beteiligt: der Nervus opticus (Sehnerv, Hirnnerv II) und der Nervus oculomotorius (Hirnnerv III).

Der Pupillenreflex gibt wichtige Hinweise auf die Funktionstüchtigkeit des Nervensystems und ist deshalb ein bedeutender Bestandteil in der medizinischen Diagnostik, besonders in der Neurologie und Notfallmedizin.

- Trepel, Martin: Neuroanatomie, Elsevier, 8. Auflage, 2021

- Neurologische Untersuchung, https://next.amboss.com/… (Abrufdatum: 10.04.2025)