Inhaltsverzeichnis

Der Radius bildet das knöcherne Gerüst des Unterarmes mit aus. Insgesamt ist dieser Knochen an vier Gelenken mit vielen anderen Knochen beteiligt, wodurch er bei einer Vielzahl an Bewegungen involviert ist. Dieser Text liefert alle Informationen rund um Anatomie, Entwicklung, Topographie und Funktion des Radius. Außerdem gibt es zum Schluss zwei wichtige Krankheitsbilder aus dem klinischen Alltag.

Inhaltsverzeichnis

Radius – Definition

Der Radius, zu deutsch “Speiche”, ist einer der beiden Röhrenknochen des Unterarms. Er erstreckt sich parallel zur Ulna und liegt somit zwischen dem Humerus und den Handwurzelknochen. Die Speiche liegt auf der Seite des Daumens und ist zudem mit der Ulna über zwei Gelenke verbunden.

Warum heißt der Knochen Speiche?

Die deutsche Bezeichnung des Radius entstammt vermutlich seiner Ähnlichkeit zur Speiche eines Wagenrads.

Radius – Anatomie und Aufbau

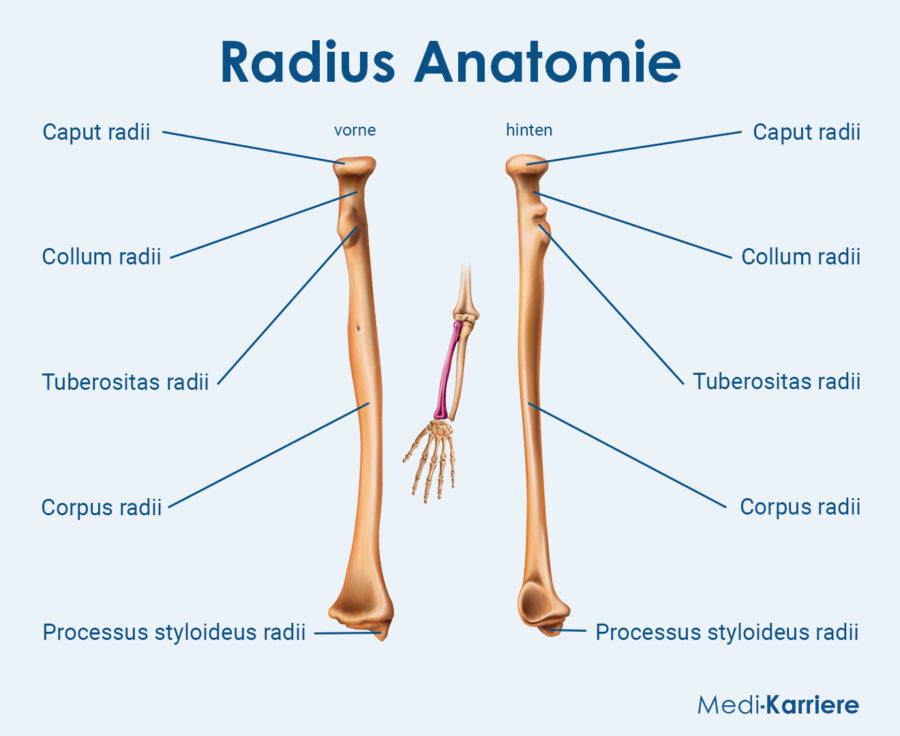

Der Radius setzt sich insgesamt aus vier Anteilen zusammen:

- Kopf (Caput radii)

- Hals (Collum radii)

- Schaft (Corpus radii)

- Distales Ende (Extremitas distalis radii)

Das proximale Ende, also der Radiuskopf, bildet eine tellerförmige Gelenkpfanne aus, in welcher das Capitulum humeri artikuliert. Die Außenseite des Caput radii bezeichnet man als “Circumferentia articularis”, denn es handelt sich hierbei um eine mit Knorpel überzogene Gelenkfläche.

Anschließend folgt der Hals des Radius. Diese Region stellt den dünnsten Abschnitt des Knochens dar. Am Übergang zwischen Hals und Kopf trifft man auf die aufgeraute Tuberositas radii, die Ansatzstelle des Bizeps.

Das Corpus radii weist eine leicht gebogene Form auf und besitzt drei Ränder (Margos), die somit drei Flächen (Facies) voneinander abgrenzen. Dies sind:

- Margo interosseus, Margo anterior, Margo posterior

- Facies anterior, Facies posterior, Facies lateralis

Ein wichtiges anatomisches Detail findet man auf der Facies lateralis, ungefähr in der Mitte des Schaftes. Hier ist die Oberfläche des Radius ebenfalls rauer, da hier der Musculus pronator teres an der Tuberositas pronatoria ansetzt.

Das distale Ende der Speiche ist schließlich etwas verdickt. Lateral endet der Knochen im Processus styloideus radii. Medial befindet sich außerdem eine Einkerbung (Incisura ulnaris) für die Gelenkverbindung zur Ulna. Wichtig ist in diesem Gebiet des Weiteren die Gelenkfläche, die am proximalen Handgelenk beteiligt ist.

Auf der Rückseite des Radius findet man mehr oder weniger stark ausgeprägte Furchen (Sulci). In diesen Einsenkungen liegen die Sehnen einiger der langen Streckermuskeln. Dies sind (von lateral nach medial):

- Sulcus I: M. abductor pollicis longus, M. extensor pollicis brevis

- Sulcus II: M. extensor carpi radialis longus und brevis

- Sulcus III: M. extensor pollicis longus

- Sulcus IV: M. extensor digitorum, M. extensor indicis

Lister-Höcker

Zwischen dem zweiten und dem dritten Sulcus ist durch die Haut ein Knochenhöckerchen tastbar. Es handelt sich hierbei um das "Tuberculum dorsale radii" oder mit Eigennamen auch "Lister-Höcker" genannt. Der Lister-Höcker stellt das Hypomochlion für die Sehne des M. extensor pollicis longus dar.

Gelenke und Bänder

Der Radius besitzt insgesamt vier Gelenkverbindungen: eine mit dem Humerus, eine mit den Handwurzelknochen und zwei mit der Ulnar. Dazu liefert die folgende Tabelle eine Übersicht:

| Gelenk | Gelenkart | Beteiligte Strukturen |

| Proximales Radioulnargelenk (Articulatio radioulnaris proximalis) | Radgelenk |

|

| Distales Radioulnargelenk (Art. radioulnaris distalis) | Radgelenk |

|

| Humeroradialgelenk (Art. humeroradialis) | Kugelgelenk |

|

| Proximales Handgelenk (Art. radiocarpalis) | Eigelenk |

|

Entwicklung

Die Verknöcherung des Radius geht von insgesamt drei Verknöcherungszonen, sogenannten “Knochenkernen” aus. Einer davon befindet sich im Corpus, zwei weitere tauchen jeweils im proximalen und im distalen Ende auf. Der erste Knochenkern entsteht zunächst um die achte Fetalwoche herum im Radiusschaft. Der Kern im distalen Epiphysenende bildet sich gegen Ende des zweiten Lebensjahres, der im proximalen Ende ungefähr im fünften Lebensjahr. Der Schluss der Epiphysen erfolgt ebenfalls zu unterschiedlichen Zeitpunkten:

- Proximal: 17-18 Jahre

- Distal: 20 Jahre

Zwischen 14 und 15 Jahren kann eventuell ein weiterer Kern im Bereich der Tuberositas radii entstehen.

Topographie

Ein wichtiger Orientierungspunkt zur Palpation der Extensorensehnen ist das Tuberculum dorsale radii (Lister-Höcker). Man findet diese Erhebung ungefähr eineinhalb Fingerbreiten ulnar und etwas proximal des Processus styloideus radii. Hierbei handelt es sich um den einzigen tastbaren Knochenpunkt an der Rückseite des distalen Radius.

Weiterhin stößt man am distalen Radius lateral auf einen deutlich tastbaren, runden Knochenvorsprung, den Processus styloideus radii. Im proximalen Bereich der Speiche kann man außerdem etwa zwei Zentimeter distal des Epicondylus lateralis des Humerus den Radiuskopf sowie den Gelenkspalt des Articulatio humeroradialis ertasten. Auch die Rotation des Radius bei Pronation und Supination kann an dieser Stelle verfolgt werden.

Radius – Aufgaben und Funktion

Zusammen mit der Ulna stellt der Radius des Verbindungsstück zwischen dem Oberarmknochen und der Hand dar. Durch das proximale und das distale Radioulnargelenk ermöglicht der Knochen zunächst die Pro- und Supination des Unterarms. Außerdem trägt das Humeroradialgelenk (als Teil des Ellenbogengelenks) zu Flexions- und Extensionsbewegungen des Unterarms bei. Das proximale und das distale Handgelenk stellen zudem eine funktionelle Einheit dar, wodurch Palmarflexion / Dorsalextension sowie Radialabduktion / Ulnarabduktion der Hand möglich werden.

Eine weitere wichtige Funktion des Radius besteht in einer Stützfunktion: Beim Abstützen kann somit die Kraft von der Hand auf den Unterarm übertragen werden, was die Position stabilisiert. Schließlich dient der Knochen auch einer Vielzahl von Muskeln als Ursprungs- und Ansatzpunkt.

Radius – Klinik und Erkrankungen

Verletzungen des Radius sind sehr häufig. Im Folgenden soll es nur um zwei prominente Beispiele gehen: Knochenbruch (Fraktur) sowie eine Verrenkung / Ausrenkung des Köpfchens (Luxation).

Distale Radiusfraktur

Die distale Radiusfraktur beschreibt einen Bruch der Speiche, welcher maximal drei Zentimeter oberhalb des Handgelenks lokalisiert ist. Die Häufigkeit dieser Verletzung ist extrem hoch: Die Inzidenz bei Menschen über 50 liegt bei 15 Prozent (Frauen) beziehungsweise zwei Prozent (Männer).

Häufigster Knochenbruch

Die distale Radiusfraktur stellt die häufigste Fraktur des Menschen dar.

Typischerweise gibt es zwei Unfallmechanismen, die zu dieser Fraktur führen. Beim Sturz auf die Hand kann es zum einer zu einer “Colles-Fraktur” kommen, falls die Hand dorsalextendiert ist. Zum anderen kann sich die Hand auch in Palmarflexion befinden, was eine “Smith-Fraktur” nach sich zieht.

Die Symptome einer distalen Radiusfraktur umfassen:

- Schwellung

- Druckschmerz

- Schmerzhafte Bewegungseinschränkung

- Sensibilitätsstörungen

- Fehlstellungen der Hand

Um die Diagnose verlässlich zu stellen, wird in der Regel ein Röntgenbild angefertigt.

Gering dislozierte Frakturen werden in der Regel mit einem Gipsverband versorgt. Hierfür muss der Bruch zunächst reponiert werden, damit die Bruchteile wieder in der korrekten Position zusammenwachsen können. Dies wird mit Hilfe eines Längszuges erreicht, den man als “Fingerextensionshülse” oder “Mädchenfänger” bezeichnet. Darin werden die Finger fixiert und der Unterarm nach unten hängen gelassen.

Ist die distale Radiusfraktur jedoch stärker disloziert oder besteht zusätzlich eine Trümmerzone im Bereich der Metaphyse (zwischen Epi- und Diaphyse), so ist eine Operation notwendig. Die Knochenbruchstücke werden dann mittels Drähten oder Plattenosteosynthese wieder stabilisiert. Bei Trümmerfrakturen kann außerdem ein Fixateur externe zum Einsatz kommen.

Radiusköpfchenluxation

Die Radiusköpfchenluxation, auch “Pronatio dolorosa” oder “Morbus Chassaignac” genannt, ist eine der häufigsten Gelenkverletzungen im Kleinkindalter. Typischerweise entsteht die Verletzung durch Zug am ausgestreckten, pronierten Arm. Dadurch kann das Caput radii aus seiner Schlinge (Lig. anulare radii) herausgleiten. Oftmals verursachen Eltern aus Versehen diese Luxation des Radiuskopfes bei ihrem Kind, beispielsweise wenn das Kind auf eine befahrene Straße zu rennt und dann abrupt am Arm zurückgezogen wird.

Die Behandlung erfolgt durch eine schnelle Supination mit einer gleichzeitigen Streckung im Ellbogengelenk. Eventuell wird dabei zusätzlich Druck von außen auf den Radiuskopf ausgeübt. Eine Ruhigstellung mit Gipsverband ist in der Regel nicht notwendig.

Häufige Fragen

- Auf welcher Seite ist der Radius?

- Wo ist Ulna und Radius?

- Was ist eine distale Radiusfraktur?

- Was ist radial und ulnar?

Der Radius befindet sich auf der Seite des Unterarms, die dem Daumen zugewandt ist. Bei ausgestrecktem Arm und Handflächen, die nach oben zeigen, liegt der Radius also auf der lateralen Seite des Unterarms.

Ulna und Radius sind die zwei Knochen, die den Unterarm bilden. Die Ulna (Elle) befindet sich auf der Seite des Unterarms, die dem kleinen Finger zugewandt ist, während der Radius (Speiche) auf der Seite des Daumens liegt.

Eine distale Radiusfraktur bezeichnet einen Bruch des Radiusknochens in der Nähe seines unteren Endes am Handgelenk. Diese Verletzung stellt den häufigsten Knochenbruch bei Erwachsenen dar. Der Unfallmechanismus umfasst oftmals einen Sturz auf die abgewinkelte Hand. Die distale Radiusfraktur kann in verschiedenen Schweregraden auftreten, von einfachen Brüchen, die ohne chirurgischen Eingriff heilen können, bis hin zu komplexeren Frakturen, die operative Maßnahmen erfordern.

“Radial” und “ulnar” beziehen sich auf die Lagebezeichnungen am Unterarm im Verhältnis zu den zwei langen Knochen, Radius (Speiche) und Ulna (Elle). Radial bezeichnet die Seite des Unterarms, die dem Daumen näher ist, während ulnar die Seite beschreibt, die näher am kleinen Finger liegt. Diese Begriffe helfen, die Position von Strukturen und Bewegungen im Bereich des Unterarms und der Hand zu beschreiben.

- Niethard F, Pfeil J, Biberthaler P. Distale Radiusfraktur des Erwachsenen. In: Niethard F, Pfeil J, Biberthaler P, Hrsg. Duale Reihe Orthopädie und Unfallchirurgie. 9., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2022

- Niethard F, Pfeil J, Biberthaler P. Pronatio dolorosa. In: Niethard F, Pfeil J, Biberthaler P, Hrsg. Duale Reihe Orthopädie und Unfallchirurgie. 9., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2022

- Anatomie des distalen Radius, https://www.thieme-connect.com/... (Abrufdatum: 01.04.2024)

- Unterarm, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 01.04.2024)

- Hand, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 01.04.2024)

- Distale Radiusfraktur (Speichenbruch), https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 01.04.2024)