Inhaltsverzeichnis

Die Resorption ist ein essenzieller physiologischer Prozess, der die Aufnahme und Verwertung von Nährstoffen, Wasser und anderen Substanzen im Körper ermöglicht. Sie spielt eine zentrale Rolle in der Verdauung, der Nierenfunktion und dem Knochenstoffwechsel. Ohne eine effiziente Resorption könnten lebenswichtige Nährstoffe nicht in den Blutkreislauf gelangen und für den Zellstoffwechsel genutzt werden. In diesem Artikel werden die Mechanismen der Resorption, ihre Bedeutung für den Organismus und die Faktoren, die sie beeinflussen, näher beleuchtet. Der Text soll sich vor allem auf die Resorption im Magen-Darm-Trakt und den Nieren beziehen.

Inhaltsverzeichnis

Resorption – Definition

Resorption bezeichnet den physiologischen Prozess der Aufnahme von Stoffen in den Körper, meist über biologische Membranen. Sie erfolgt vor allem im Magen-Darm-Trakt, wo Nährstoffe, Wasser und Elektrolyte aus der Nahrung ins Blut oder die Lymphe aufgenommen werden. Auch in anderen Geweben, wie den Nieren oder den Knochen, spielt die Resorption eine wichtige Rolle.

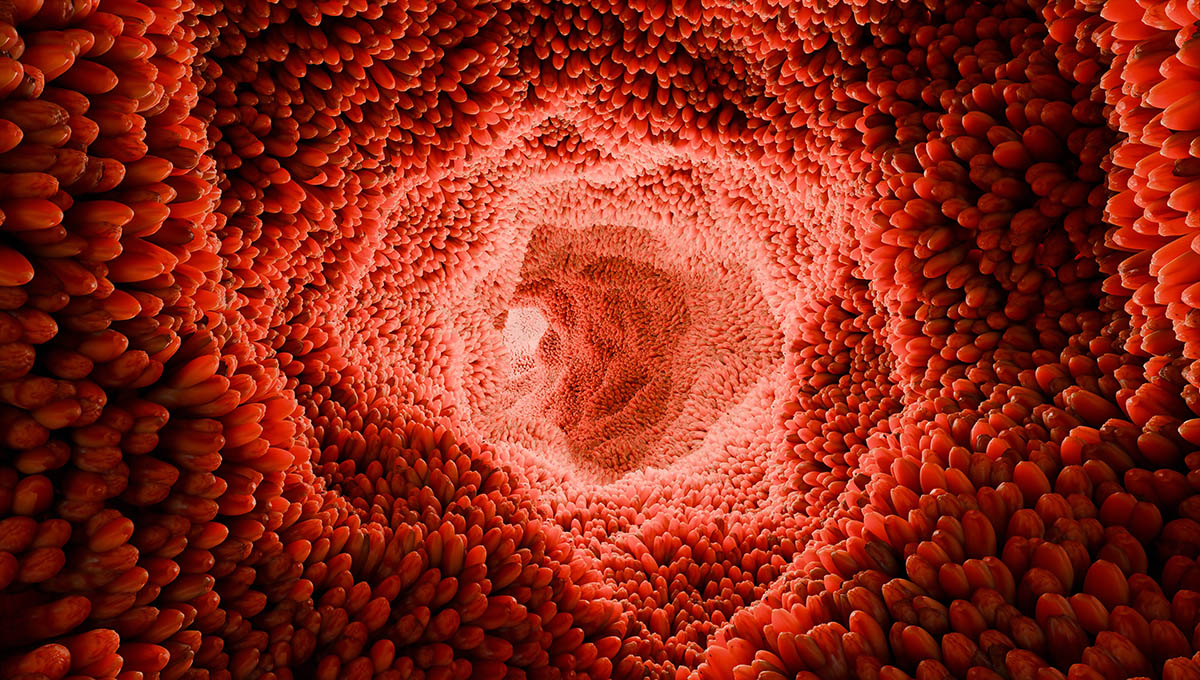

Resorption im Magen-Darm-Trakt

Die Resorption im Magen-Darm-Trakt kümmert sich um die Aufnahme von Nährstoffen, Wasser und anderen Substanzen aus der Nahrung durch die Schleimhaut des Verdauungssystems in den Blutkreislauf.

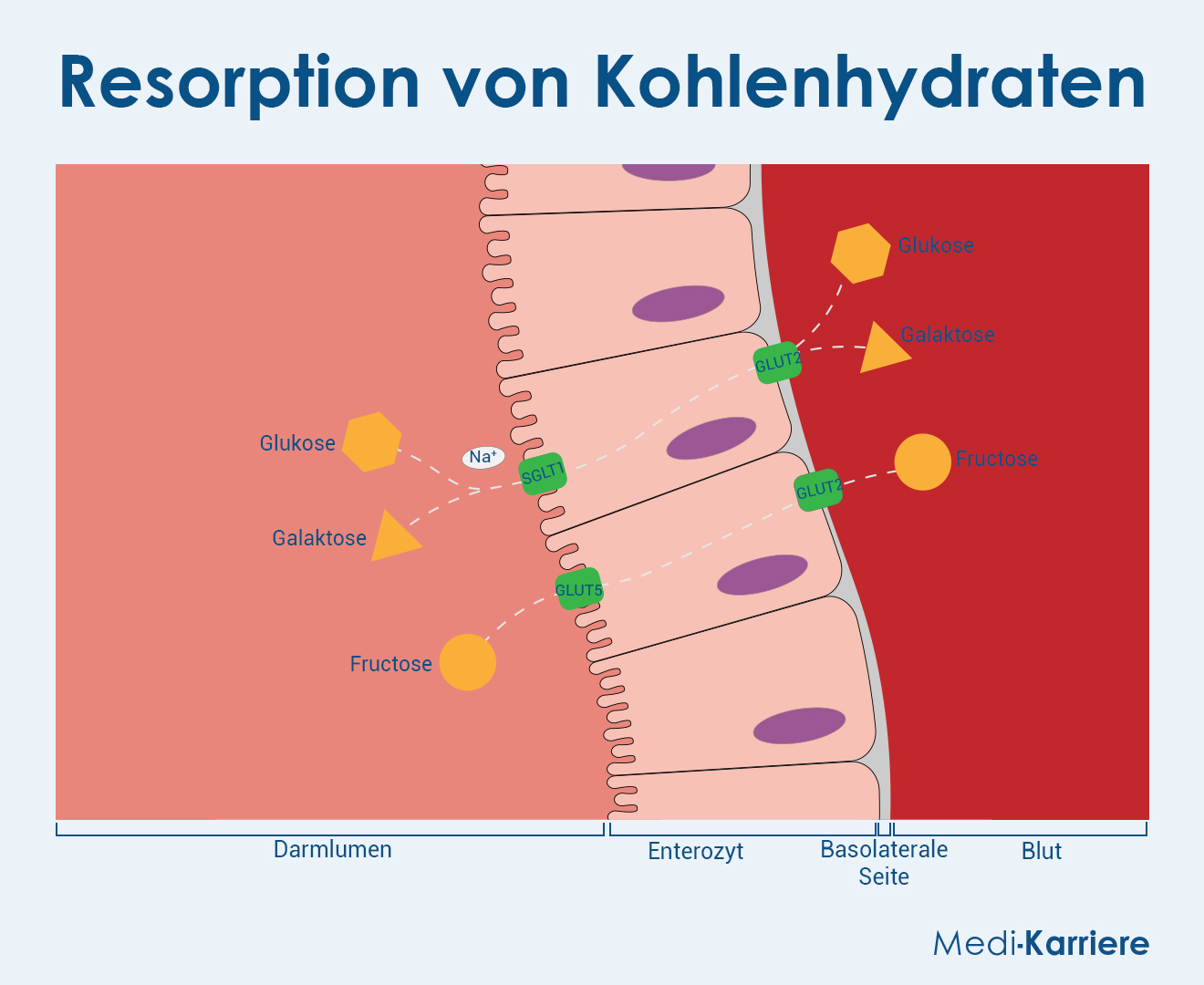

Kohlenhydrate

Längerkettige Kohlenhydrate werden im Magen-Darm-Trakt von bestimmten Enzymen in Glucose Einheiten gespalten. Die Glucose kann über SGLT1-Transporter in die Schleimhautzellen des Darms aufgenommen werden. Dieser Transporter sitzt auf der luminalen Seite und transportiert im Symport gleichzeitig zwei Natrium-Ionen und ein Glucose-Molekül in die Darmzelle. Die Natrium-Kalium-ATPase auf der basalen Zellseite sorgt dafür, dass nicht zu viel Natrium in der Zelle ist, damit über den Konzentrationsgradienten der SGLT1-Transporter die Glucose in die Darmzelle befördern kann. Über den SGLT1-Transporter kommt auch das Kohlenhydrat Galaktose, das zum Beispiel Bestandteil der Laktose aus der Milch ist, in die Zelle.

Auch Fructose kann in die Mucosazellen des Darms aufgenommen werden. Dies geschieht über den GLUT5-Transporter, der das Molekül mittels erleichterter Diffusion in die Zelle lässt.

Aus der Darmzelle ins Blut gelangen sowohl Glucose, als auch Fructose und Galaktose mittels erleichterter Diffusion durch einen GLUT2-Transporter, der in der basalen Zellmembran sitzt.

Im Blut werden Kohlenhydrate ungebunden transportiert.Transport im Blut

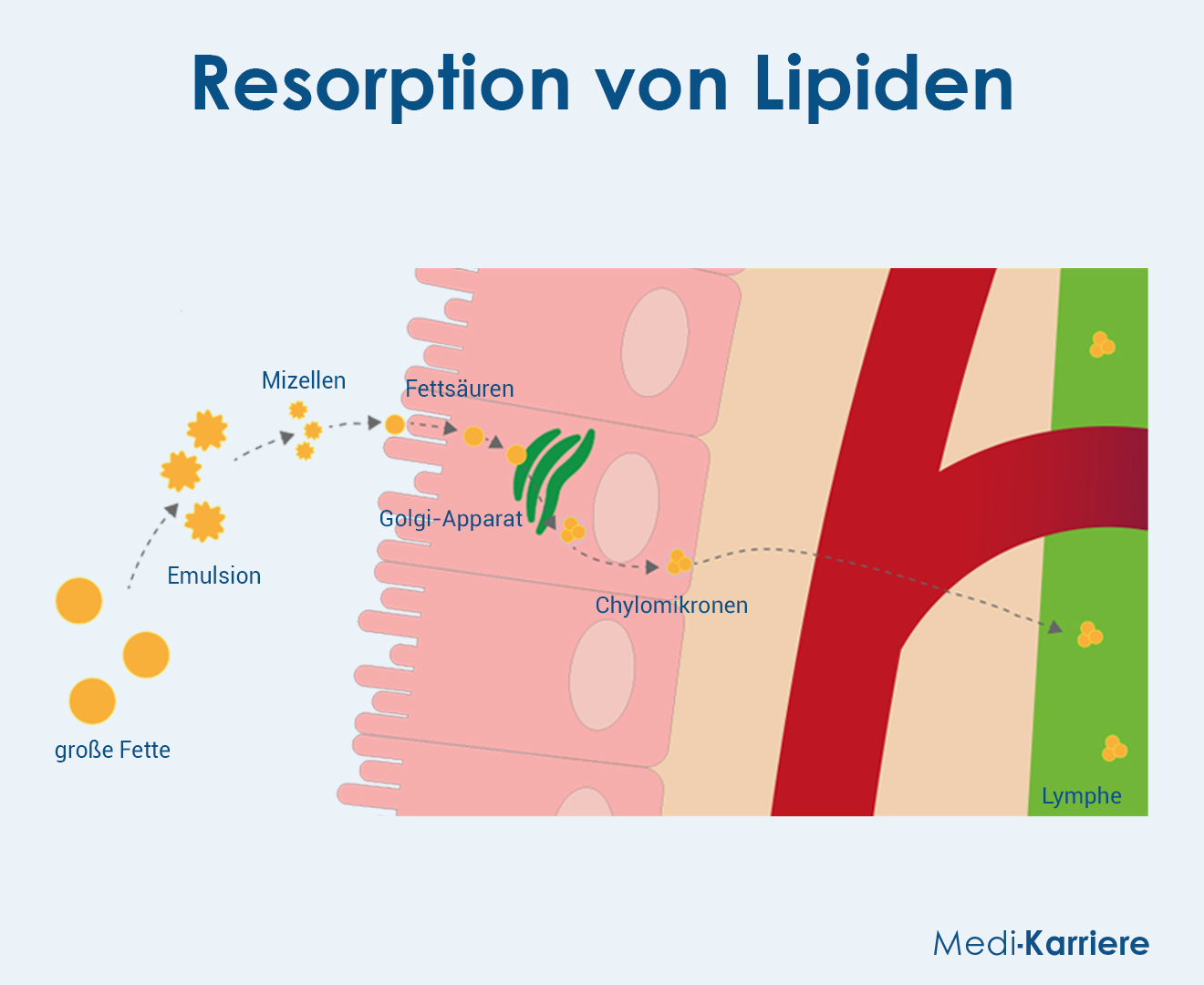

Fette (Lipide)

Lipide werden meistens in Form von Triacylglyceriden (TAG) aufgenommen, die vorher durch verschiedene Enzyme (Lipasen) aus unterschiedlichen Orten des Gastrointestinaltraktes in Fettsäuren gespalten werden. Die Fettsäuren bilden gemeinsam mit den Gallensäuren der Leber sogenannte Mizellen. Diese zerfallen auf dem Bürstensaum der Darmzellen. Dadurch können die Fettsäuren über Diffusion über die Zellmembran in die Mucosazellen des Darms aufgenommen werden.

In den Darmzellen werden die Fette dann in Chylomikronen, bestimmte Transportvesikel für Fette, verpackt und in die Lymphe abgegeben. Über das Lymphsystem gelangen die Chylomikronen schließlich ins venöse Blut, von wo aus sie in verschiedene Zielgewebe gelangen können.

Transport im Blut

Im Blut werden Lipide in Lipoproteinen transportiert. Lipoproteine sind Molekülkomplexe aus Lipiden (Fetten) und Proteinen, die den Transport von Fetten im Blut ermöglichen.

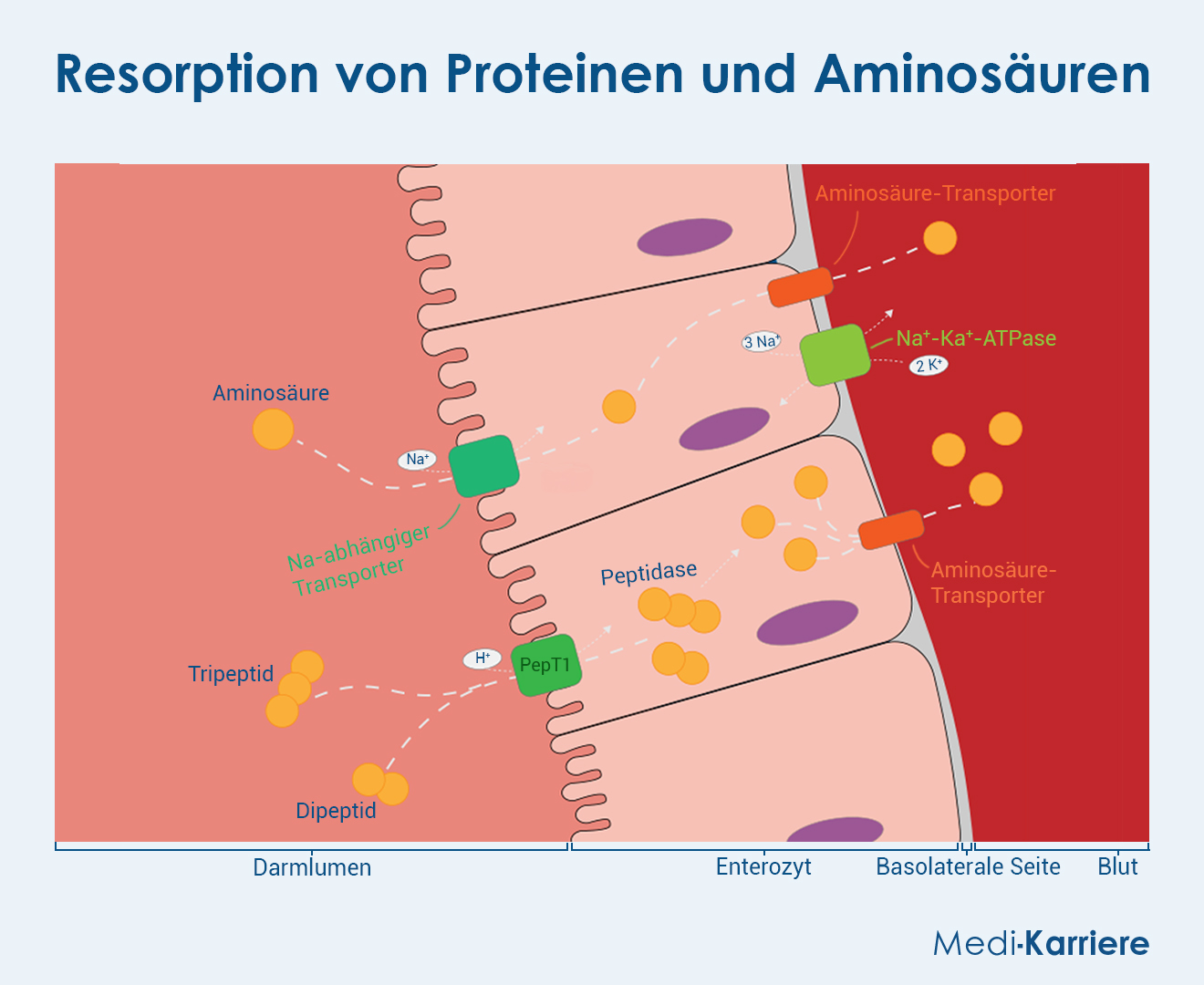

Proteine/Aminosäuren

Auch Proteine werden schon im Magen-Darm-Trakt durch bestimmte Enzyme gespalten. Die Bausteine der Proteine sind die Aminosäuren, die dann als Spaltprodukte durch die Darmzellen resorbiert werden. Ähnlich wie bei der Glucose-Resorption über den SGLT1-Transport werden auch viele Aminosäuren über einen Natrium-abhängigen Symport in die Mucosazellen des Dünndarms aufgenommen. Basische Aminosäuren und Cytosin können auch über spezielle Transporter aufgenommen werden, die unabhängig von Natrium funktionieren.

Kleinere Ketten von zwei bis drei Aminosäuren (Di-, oder Tripeptide) können auch über ein anderes System direkt resorbiert werden, ohne in kleinere Bausteine zerlegt zu werden. Diese erfolgt in einem Symport mit Protonen über den Transporter PepT1. In einem anderen Transport werden die hineinbeförderten Protonen im Austausch mit Natrium wieder aus der Zelle hinausbefördert. Wie so oft regelt auch hier die Natrium-Kalium-Pumpe das nötige Konzentrationsverhältnis. Die Peptide werden über Enzyme in der Zelle in Aminosäuren zerlegt.

Über einen Aminosäure-Transporter auf der basolateralen Seite der Dünndarmzellen werden die Aminosäuren aus der Zelle ins Blut befördert.

Transport im Blut

Über das Blut gelangen Aminosäuren auch zur Leber, wo sie im Protein-Stoffwechsel eine zentrale Rolle einnehmen.

Vitamine

Nach ihren Löslichkeiten werden Vitamine in fettlöslich und wasserlöslich eingeteilt. Zu den fettlöslichen gehören Vitamin E, D, K und A. Diese werden aufgrund ihrer Eigenschaften wie die Lipide resorbiert.

Vitamin C wird über den Natrium-abhängigen SVTC1 in die Darmzellen aufgenommen. Thiaminpyrophosphat ist das aktive Vitamin B1, das in dieser Form in vielen Nahrungsmitteln vorliegt. Dieses kann aber nicht ohne weiteres resorbiert werden, weshalb der Phosphatrest durch Enzyme im Darm abgespalten wird. Das inaktive Thiamin wird dann durch einen speziellen Transporter in die Darmmucosazelle aufgenommen.

Vitamin B12 (Cobalamin) kann nur im terminalen Ileum als Komplex mit dem sogenannten intrinsic factor aufgenommen werden. Diesen produzieren die Parietalzellen des Magens. Der Intrinsic Factor schützt das Vitamin B12 vor dem Abbau. Die eigentliche Resorption erfolgt über eine Rezeptor-vermittelte Endozytose.

Transport im Blut

Fettlösliche Vitamine müssen über bestimmte Transportproteine im Blut befördert werden. Auch bei den wasserlöslichen Vitaminen ist dies der Fall. Die meisten der wasserlöslichen Vitamine werden im Gegensatz zu den fettlöslichen nicht gespeichert, sondern einfach über die Niere ausgeschieden.

Eisen

Eisen ist eines der wichtigsten Spurenelemente im menschlichen Körper. Zweiwertiges Eisen (Fe²⁺) wird direkt über den DMT1 (Divalent-Metal-Transporter-1) in die Darmzelle aufgenommen. Bevor dreiwertiges Eisen (Fe³⁺ ) in die Enterozyten gelangen kann, reduziert ein bestimmtes Enzym es zu Fe²⁺.

Eisen aus tierischen Quellen ist häufig an Hämoglobin oder Myoglobin gebunden, welche über den Häm-Carrier-Protein-1 (HCP-1) aufgenommen werden. Innerhalb der Darmzellen spalten Enzyme das Häm und setzen zweiwertiges Eisen frei. Fe²⁺ wird durch das Ferroportin aus den Enterozyten in das Blut transportiert. Anschließend erfolgt die Oxidation zu Fe³⁺, sodass das Eisen an Transferrin binden und zu den Zielzellen transportiert werden kann.

Wasser

Wasser kann nicht einfach so über die lipophile Zellmembran diffundieren. Deshalb sind in der Membran bestimmte Kanäle für Wasser eingebaut, sogenannte Aquaporine. Im Dickdarm wird der Nahrung hauptsächlich das Wasser entzogen und damit resorbiert. Diese Aquaporine sitzen sowohl auf der apikalen als auch auf der basolateralen Seite, um das Wasser in die Darmzellen aufzunehmen und es anschließend an das Blut abzugeben.

Resorption in der Niere

Die Resorption in der Niere ist nötig, um filtrierte Substanzen wie Wasser, Elektrolyte und Nährstoffe aus dem Primärharn zurück in den Blutkreislauf zu befördern, um den Haushalt dieser Stoffe zu regulieren.

Kohlenhydrate

Im proximalen Tubulus sitzen sowohl SGLT 1 als auch SGLT2 Transporter, die Glucose aus dem Tubulussystem in das Blut zurückresorbieren. Dies soll einen Verlust von Energiequellen mit dem Urin vermeiden. Der SGLT1 transportiert dabei wie im Darm im Symport zwei Natrium-Ionen zusammen mit einem Molekül Glucose. Im Gegensatz dazu resorbiert der SGLT2 ein Natrium-Ion zusammen mit einem Glucose-Molekül.

Wasser und Elektrolyte

Der Großteil der renalen Resorptionsleistung betrifft Wasser und Elektrolyte, da von den etwa 180 Litern primär filtrieren Blutes nur 1,8 ausgeschieden werden. Wasser wird ebenso wie im Dickdarm über Aquaporine rückresorbiert. Diese sitzen vor allem im Bereich des Sammelrohrs. Jeder Teil des Tubulus trägt zur Resorption der Elektrolyte bei. In der Wand des Tubulus sitzen unterschiedliche Kanäle und Transporter, die sich um die Rückresorption von vor allem Natrium kümmern. Das Wasser strömt dann osmotisch dem Konzentrationsgradienten durch die Aquaporine hinterher.

Die Resorptionsleistung der Niere ist wesentlich vielfältiger als hier dargestellt. Es würde jedoch den Rahmen sprengen, hier alles zu erwähnen.

Resorption – Klinik

Störungen der Resorption, auch als Malassimilation bezeichnet, führen zu einer unzureichenden Aufnahme von Nährstoffen, was Mangelzustände und eine Vielzahl von Symptomen verursachen kann. Diese Störungen werden in Maldigestion (unzureichende Aufspaltung der Nahrung) und Malabsorption (unzureichende Aufnahme der aufgespaltenen Nährstoffe) unterteilt.

Malabsorption

Zöliakie ist eine Autoimmunreaktion auf Gluten, welches Bestandteil von zum Beispiel Weizen, Roggen oder Gerste ist. Diese Autoimmunreaktion schädigt die Dünndarmschleimhaut, was zu Durchfällen, Blähungen und Gewichtsverlust führen kann.

Morbus Crohn dagegen ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die den gesamten Gastrointestinaltrakt betreffen kann. Dadurch tritt vor allem eine Malabsorption bei Dünndarmbeteiligung auf. Typischerweise kommt es zur chronischen Diarrhö, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust und Mangelerscheinungen.

Einige Menschen sind von einer Laktoseintoleranz betroffen. Hierbei liegt ein Defizit des Enzyms Laktase vor, was zur unzureichenden Spaltung von Laktose führt. Diese bleibt osmotisch aktiv im Darmlumen und führt zu Durchfällen und Blähungen. Diese Symptome treten typischerweise nach Konsum Laktose-haltiger Produkte auf.

Auch ein Kurzdarmsyndrom zum Beispiel nach ausgedehnten Dünndarmresektionen kann die Resorptionskapazität stark einschränken. Je nach verlorenem Darmabschnitt treten spezifische Mangelzustände, wie ein Vitamin B12-Mangel nach terminaler Ileumresektion, auf.

Häufige Fragen

- Was versteht man unter Resorption?

- Wo findet die Resorption im Körper statt?

- Wie funktioniert die Resorption im Darm?

- Welche Faktoren beeinflussen die Resorption?

Hier bedeutet Resorption die Aufnahme von Substanzen (z. B. Nährstoffe, Medikamente, Wasser, Ionen) in den Körper, meist über die Schleimhäute oder Haut.

Die Resorption im Körper bezeichnet die Aufnahme von Stoffen in den Blutkreislauf oder das Lymphsystem und findet an verschiedenen Orten statt. Im Magen-Darm-Trakt erfolgt die Hauptaufnahme von Nährstoffen, wobei der Dünndarm mit seinen Darmzotten der wichtigste Resorptionsort ist. Wasser und Elektrolyte werden vor allem im Dickdarm aufgenommen. Über die Haut können fettlösliche Substanzen oder Medikamente aufgenommen werden. Auch die Mund- und Nasenschleimhaut ermöglichen die schnelle Aufnahme bestimmter Medikamente oder Substanzen. In der Niere werden gefilterte Stoffe wie Wasser oder Glukose wieder ins Blut rückresorbiert.

Die Resorption im Darm erfolgt hauptsächlich im Dünndarm, wo Nährstoffe, Wasser und Elektrolyte ins Blut oder Lymphsystem aufgenommen werden. Zunächst werden Kohlenhydrate, Proteine und Fette durch Verdauungsenzyme in ihre Grundbausteine zerlegt. Kohlenhydrate und Proteine gelangen direkt ins Blut, während Fette über das Lymphsystem transportiert werden. Vitamine und Mineralstoffe werden je nach Art aktiv oder passiv aufgenommen. Im Dickdarm erfolgt schließlich die Resorption von Wasser und Elektrolyten, wodurch der Stuhl eingedickt wird.

Die Resorption wird durch die Darmoberfläche, Durchblutung und Darmbewegungen beeinflusst. Chemische Faktoren wie Löslichkeit und pH-Wert spielen ebenso eine Rolle. Nahrungsbestandteile und Wechselwirkungen können die Aufnahme fördern oder hemmen. Zudem wirken sich Krankheiten, Medikamente, Alter und genetische Faktoren auf die Resorptionsfähigkeit aus.

- Löffler/Petrides: Biochemie und Pathobiochemie, Springer, 10. Auflage

- Kohlenhydrate, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 25.03.2025)

- Lipide, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 25.03.2025)

- Malassimilation, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 25.03.2025)