Inhaltsverzeichnis

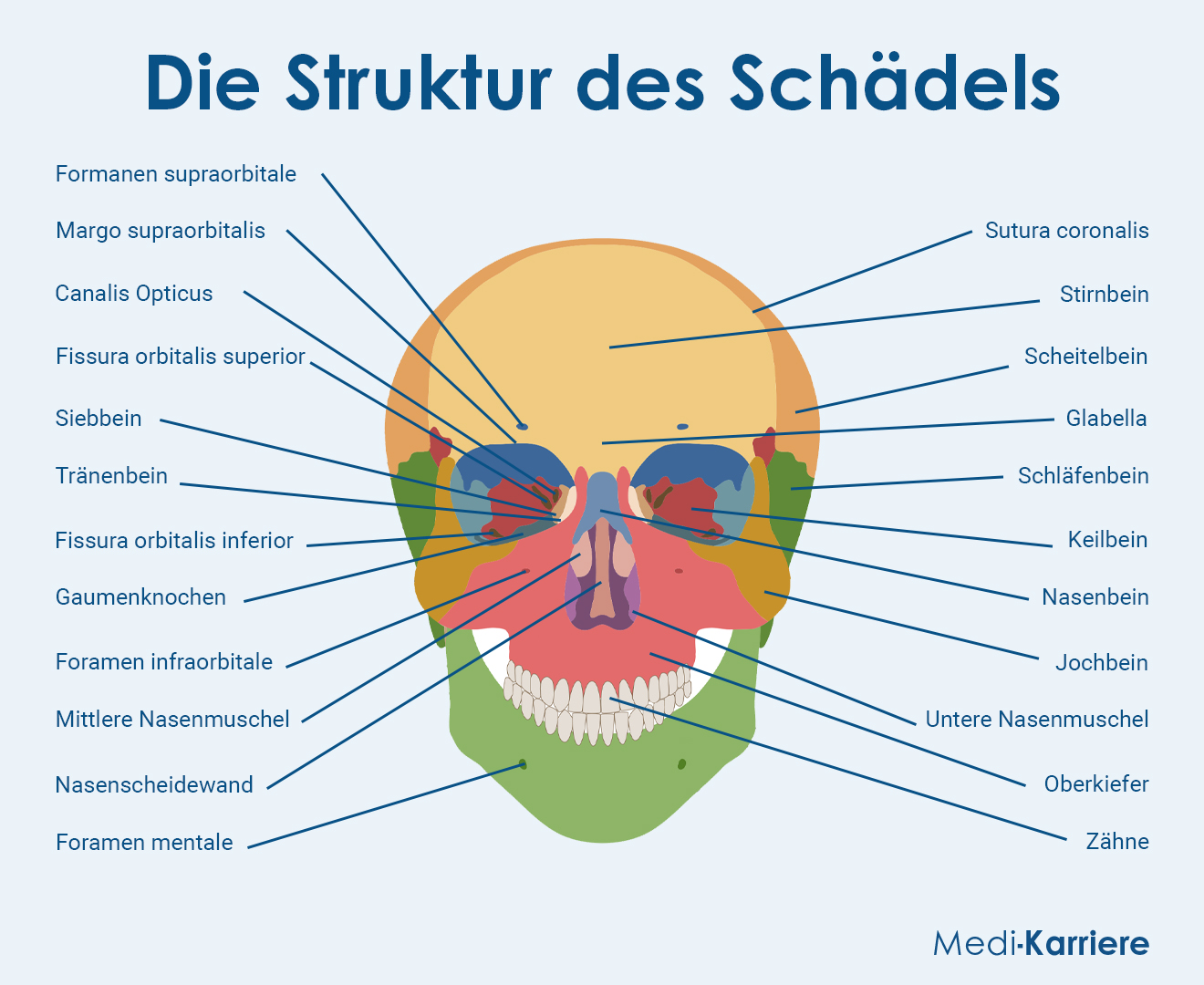

Unter dem Schädel (Cranium) versteht man die knöcherne Basis des Kopfes. Der menschliche Schädel besteht aus 22 Knochen, die durch die Schädelnähte (Suturen) fest miteinander verbunden sind. Er wird in den Hirnschädel (Neurocranium) und den Gesichtsschädel (Viscerocranium) eingeteilt. Die Aufgabe des Schädels besteht darin, das Gehirn zu schützen. Mit Ausnahme mehrerer Foramina, die als Durchtrittsstellen für Gefäße und Nerven dienen, umhüllt das Neurocranium vollständig das Gehirn.

Inhaltsverzeichnis

Schädel – Definition

Der Schädel besteht aus 22 platten Knochen und bildet einen wichtigen Teil des menschlichen Skeletts. Er gibt dem Kopf seine rundliche Form und schützt das Gehirn und die Sinnesorgane. Außer dem Unterkiefer (Mandibula) sind sämtliche Knochen des Schädels fest miteinander verbunden und können nicht bewegt werden.

Die Anatomie des Schädels ist komplex und auch nicht immer eindeutig: Je nach Quelle liegt die Anzahl der Schädelknochen zwischen 22 und 30. Manche dieser Schädelknochen sind pneumatisiert, beispielsweise das Keilbein (Os sphenoidale), das Schläfenbein (Os temporale), das Stirnbein (Os frontale) und das Siebbein (Os ethmoidale). Pneumatisierte Knochen sind von luftgefüllten Hohlräumen durchzogen, wobei die Pneumatisierung überaus individuell ist.

Der Schädel wird grob in zwei Teile unterteilt, den Gehirnschädel und den Gesichtsschädel. Der Gehirnschädel wiederum besteht aus dem Schädeldach (auch Calvaria oder Schädelkalotte genannt) und der Schädelbasis (Basis cranii). Im frühen Kindesalter sind die einzelnen Knochen durch relativ bewegliche Nähte, sogenannte Suturen, miteinander verbunden.

Damit der Kopf des Neugeborenen durch den Geburtskanal passt, müssen die Knochen des Schädels in der Lage sein, sich zu verschieben. Später verknöchern die Suturen, da eine Beweglichkeit der Schädelknochen eher Nach- als Vorteile mit sich bringen würde. Das Alter, in dem die einzelnen Suturen endgültig verknöchern, ist von Sutur zu Sutur verschieden. Die Sutura frontalis am Os frontale verknöchert im zweiten Lebensjahr, die gezackte Sutura sagittalis am Os parietale hingegen erst zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr.

Schädel – Anatomie und Aufbau

Der Schädel besteht aus 22 bis 30 Knochen. Diese sind paarig oder unpaarig. Bei vielen handelt es sich um sogenannte platte Knochen. Die Aufgabe platter Knochen ist der Schutz innerer Organe – in diesem Fall des Gehirns. Platte Knochen sind in der Regel großflächig und bestehen aus kompakter (Substantia compacta) und schwammartiger Knochensubstanz (Spongiosa). Die Spongiosa der Schädelkalotte wird auch als Diploë bezeichnet. Durch sie verlaufen die Diploëvenen.

Mit Ausnahme des Unterkiefers (Mandibula) sind die Knochen des Schädels fest miteinander verbunden. Dass die Anzahl der Knochen in Abhängigkeit vom jeweiligen Artikel variiert, hängt damit zusammen, dass sich nicht alle Autoren/-innen über die Zugehörigkeit bestimmter Knochen zum Schädel einig sind. So werden das Zungenbein (Os hyoideum) und die Gehörknöchelchen (Ossicula auditus) in einigen Quellen zum Schädel gezählt, in anderen jedoch nicht.

Der Schädel wird in den Gehirn– und den Gesichtsschädel unterteilt. Den Übergang zwischen diesen beiden Teilen bildet die Verbindung zwischen Os sphenoidale und Os ethmoidale. Der Gehirnschädel besteht aus der Schädelbasis und der Schädelkalotte. Eine festgelegte Grenze zwischen diesen beiden Teilen des Gehirnschädels gibt es nicht.

Knochen des Gehirnschädels

Der Gehirnschädel besteht aus verschiedenen Komponenten. Diese setzen sich wiederum aus mehreren Einzelknochen zusammen und zwar so:

Schädelbasis:

- Stirnbein (Os frontale)

- Siebbein (Os ethmoidale)

- Keilbein (Os sphenoidale)

- Hinterhauptbein (Os occipitale)

- Schläfenbein (Os temporale)

Schädeldach:

- Stirnbein (Os frontale)

- Scheitelbein (Os parietale)

- Hinterhauptbein (Os occipitale)

- Teile des Schläfenbeins (Os temporale)

Die meisten Knochen des Gehirnschädels gehören in Teilen sowohl zur Schädelbasis als auch zur Schädelkalotte. Die Schädelbasis wiederum wird in einen inneren und einen äußeren Teil unterteilt. Der innere Teil der Schädelbasis besteht aus drei Schädelgruben (Fossae cranii):

Die vordere Schädelgrube (Fossa cranii anterior) enthält den Frontallappen. In der mittleren Schädelgrube (Fossa cranii media) befinden sich der Temporallappen sowie der Großteil der Ein- und Austrittsstellen des Schädels. Die hintere Schädelgrube (Fossa cranii posterior) enthält das Kleinhirn.

Knochen des Gesichtsschädels

Auch der Gesichtsschädel hat unterschiedliche Anteile, die von Bedeutung sind. Hier eine Übersicht:

- Siebbein (Os ethmoidale)

- Nasenbein (Os nasale)

- Oberkiefer (Maxilla)

- Tränenbein (Os lacrimale)

- Jochbein (Os zygomaticum)

- Gaumenbein (Os palatinum)

- Untere Nasenmuschel (Concha nasalis inferior)

- Pflugscharbein (Vomer)

- Unterkiefer (Mandibula)

Nähte der Schädelknochen

Wenn zwei Schädelknochen aufeinandertreffen, bildet das Bindegewebe Suturen. Die wichtigsten Suturen des menschlichen Schädels sind die Stirnnaht (Sutura frontalis), die Pfeilnaht (Sutura sagittalis), die Kranznaht (Sutura coronalis) sowie die Lambdanaht (Sutura lambdoidea). An denjenigen Stellen, wo mehrere Knochen aufeinandertreffen, bilden sich sogenannte Fontanellen. Diese sind Lücken, die von einer bindegewebigen Membran bedeckt sind. Die Fontanellen schließen sich bei Kleinkindern endgültig im Alter von ein paar Monaten bis zwei Jahren.

Schädel – Embryologie

Der Schädel entwickelt sich aus dem bindegewebigen (Desmocranium) und dem knorpeligen Chondrocranium) Teil des fetalen Schädels. Sowohl das Desmo- als auch das Chondrocranium entstehen aus dem Mesenchym, das sich wiederum aus den verschiedenen Keimblättern des Embryos entwickelt. Der Hirnschädel entwickelt sich desmal (aus dem Desmocranium) ebenso wie chondral (aus dem Chondrocranium), der Gesichtsschädel entwickelt sich hauptsächlich desmal.

Die Entwicklung des Schädels ist ein wichtiger Teil der Embryogenese und verläuft in drei Stufen. Beim Embryo lässt sich in der fünften bis sechsten Woche im Kopfbereich eine Verdichtung des Mesenchyms beobachten. Diese Gewebeverdichtung wird als Meninx primitiva bezeichnet. Aus ihrer äußeren Schicht entwickelt sich die Dura mater, die äußerste Hirnhaut, die das Zentralnervensystem umgibt. Aus der inneren Schicht der Meninx primitiva geht die Leptomeninx (weiche Hirnhaut) hervor, deren Spaltraum (Subarachnoidalraum zwischen Pia mater und Arachnoidea mater) den Liquor cerebrospinalis enthält.

In den verschiedenen Entwicklungsphasen des Schädels können Störungen auftreten, durch die es zu Deformitäten kommt. Wenn die Suturen frühzeitig verknöchern, führt dies zu charakteristischen Schädelformen. Dabei entstehen diese Schädelformen in Abhängigkeit davon, welche Sutur verknöchert. Es kann jedoch auch passieren, dass die Suturen nicht rechtzeitig verknöchern. Bleibt die Sutura frontalis auch nach dem sechsten Lebensjahr bestehen, spricht man von einem Metopismus.

Schädel – Aufgaben und Funktion

Die wichtigste Funktion des Schädels ist der Schutz des Gehirns. Dieses ist von weiteren Strukturen umgeben, ohne die eine reibungslose Funktion des Zentralnervensystems gänzlich undenkbar wäre. Im Schädel befinden sich Meningen, Ventrikel, Blutgefäße sowie der Liquor cerebrospinalis, die allesamt das Funktionieren des Gehirns überhaupt möglich machen.

Die Meningen sind Membranschichten, die Gehirn und Rückenmark umhüllen. Es gibt drei Meningen:

- Dura mater encephali

- Arachnoidea mater encephali

- Pia mater encephali

Das Ventrikelsystem des Gehirns besteht aus vier Hohlräumen, durch die der Liquor cerebrospinalis führt. Dessen Aufgabe ist das Abfedern mechanischer Kräfte sowie das Zu- und Abführen von Nähr- bzw. Abfallstoffen.

Die Knochen des Schädels bieten viel Raum für Muskelansätze. Die vom Schädel ausgehenden Muskeln sind für Kopfbewegungen und Gesichtsausdrücke zuständig. Der Gesichtsschädel dient als Grundlage für das Gesicht und verleiht ihm seine einzigartigen Züge. Außerdem befinden sich im Gehirnschädel die Öffnungen des Atmungs- und Verdauungssystems. Neben dem Gehirn schützen die Schädelknochen auch die Sinnesorgane. Somit spielt der Schädel eine überaus wichtige Rolle für Gehör, Geruchssinn und Sehsinn.

Schädel – Klinik

Die Schädelknochen können bei Unfällen oder aufgrund eines Tumors Schaden nehmen. Blutergüsse zählen zu den am häufigsten auftretenden Beschwerden, sind jedoch in den meisten Fällen harmlos. Knochenfrakturen hingegen können zu bleibenden Schäden führen.

Da die Mandibula als einziger Schädelknochen beweglich ist, kann es hier zu Komplikationen kommen. Ein Beispiel ist das TMG-Syndrom (Temporomandibulargelenk-Syndrom), bei dem eine Dysfunktion des Kiefergelenks zu Komplikationen mit der Kaumuskulatur und Schmerzen in Kopf, Ohren, Kiefer, Gesicht und Hals führen kann.

Zu den angeborenen Erkrankungen des Schädels zählen unter anderem die Septumdeviation (Nasenscheidewandverkrümmung) sowie die Gaumenspalte. Rund 80 Prozent aller Menschen weisen eine geringfügige Verlagerung der Nasenscheidewand auf, die meistens symptomlos ist. Bei der Gaumenspalte kommt es im Laufe der embryonalen Entwicklung zu Fehlern und Abweichungen, aufgrund derer sich die Mundpartie nicht normal entfaltet.

Bei Morbus Paget (Osteitis deformans) ist eine Verformung der Knochen auf, von der auch die Schädelknochen betroffen sein können. Die Krankheit kommt vor allem bei Patienten/-innen ab 50 Jahren vor und kann zu Problemen wie Schwerhörigkeit, Nervenkompression und Überwärmung führen.

Häufige Fragen

- Was gehört alles zum Schädel?

- Was ist der Unterschied zwischen Schädel und Kopf?

- Welche Funktion hat der Schädel?

Der Schädel wird auch als Cranium bezeichnet und besteht aus 22 bis 30 Knochen. Er ist in zwei Teile gegliedert: Gehirnschädel (Neurocranium) und Gesichtsschädel (Viscerocranium). Die Abweichungen in der Anzahl der zum Schädel gezählten Knochen ergibt sich aus unterschiedlichen Auffassungen der Schädelanatomie. Teilweise werden auch das Zungenbein und die Gehörknöchelchen als zum Schädel gehörig erachtet, sodass sich die Anzahl der Schädelknochen erhöht. Der Gehirnschädel lässt sich in zwei Teile unterteilen: Schädelkalotte und Schädelbasis. Darüber hinaus verfügt der Schädel über Meningen (Hirnhäute), Blutgefäße, Nerven und weitere Strukturen, ohne die das Gehirn nicht funktionieren könnte.

In der Alltagssprache werden die Begriffe Schädel und Kopf oft synonym verwendet. Die beiden Begriffe bedeuten jedoch nicht dasselbe. Unter dem Schädel versteht man die knöcherne Struktur, die das Gehirn und die Sinnesorgane schützt und dem Kopf seine Form gibt. Der Kopf kann auch weitere Strukturen umfassen und bedeutet je nach Kontext auch Intellekt oder Verstand.

Die primäre Aufgabe des Schädels ist der Schutz des Gehirns. Dies gilt vor allem für das Schädeldach und die Schädelbasis, die beide zum Gehirnschädel gehören. Der Gesichtsschädel hingegen gibt dem Gesicht seine Form und beherbergt auch Sinnesorgane wie Nase, Mund und Augen. Somit ist der Schädel direkt an wichtigen Vorgängen beteiligt. Durch die Gruben der Schädelbasis fließt der Liquor cerebrospinalis, der Krafteinwirkungen von außen reguliert und eine wichtige Rolle in der Verstoffwechselung von Nährstoffen einnimmt.