Inhaltsverzeichnis

Die sylvische Fissur (Sulcus lateralis) ist eine Struktur des Großhirns, die als wichtige Grenze zwischen Hirnlappen dient. Ihre Definition, detaillierte Anatomie und Entwicklung während der Embryogenese sind Bestandteil des folgenden Artikels.

Inhaltsverzeichnis

Sylvische Fissur – Definition

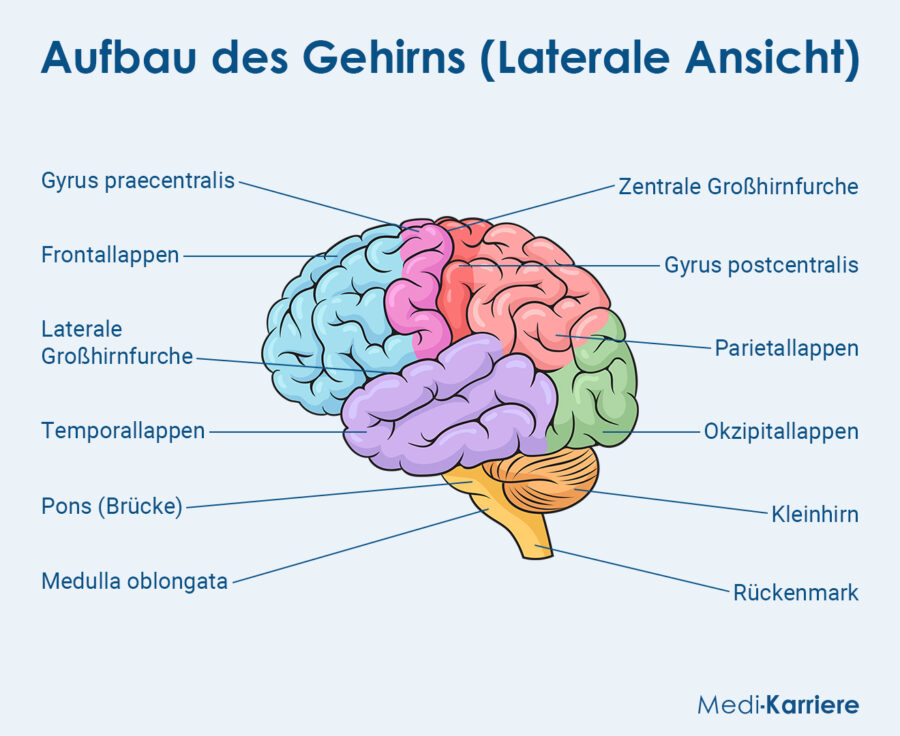

Die sylvische Fissur ist eine anatomisch markante Furche im Großhirn, die eine wichtige Rolle in der Gliederung der Hirnoberfläche spielt. Sie trennt nämlich den Temporallappen von den darüberliegenden Frontal- und Parietallappen und bildet so eine klare anatomische Grenze zwischen diesen Hirnregionen.

Die sylvische Fissur ist unter verschiedenen Synonymen bekannt, darunter:

- Sulcus lateralis

- Sulcus cerebri lateralis

- Fissura Sylvii

- Sylvische Furche

- Fissura lateralis

Erstbeschreibung und Namensgebung

Die Erstbeschreibung der sylvischen Fissur erfolgte bereits im Jahr 1641 durch den niederländischen Arzt und Anatom Franciscus de la Boe Sylvius. Zu Ehren seiner Entdeckung wurde die Furche nach ihm benannt.

Sylvische Fissur – Anatomie

Die sylvische Fissur ist nicht nur eine markante äußere Furche, sondern auch ein komplexer anatomischer Spaltraum mit spezifischen funktionellen und strukturellen Eigenschaften. Sie trennt die Gyri temporales transversi (Bestandteil des auditiven Cortex) von den darüberliegenden Frontal- und Parietallappen. Zudem verläuft entlang der Fissur die Vena media superficialis cerebri (auch bekannt als Vena Sylvii), eine oberflächliche Hirnvene.

Die sylvische Fissur lässt sich weiterhin in einen oberflächlichen und einen tiefen Anteil unterteilen:

Oberflächlicher Anteil

Der oberflächliche Anteil der sylvischen Fissur beginnt zunächst am Processus clinoideus anterior und verläuft anschließend entlang des Keilbeinkamms. Seitlich entspringen aus der Hirnfurche zudem zwei wichtige Äste: der vordere horizontale und der vordere aufsteigende Ast, die sich daraufhin im hinteren Ast fortsetzen.

- Ramus horizontalis: Trennt die Pars orbitalis von der Pars opercularis des Operculum frontale.

- Ramus ascendens anterior: Trennt die Pars opercularis von der Pars triangularis des Gyrus frontalis inferior.

- Pars posterior: Beginnt auf Höhe des Pterions (eine Schwachstelle des Schädels) und endet, umschlossen vom Gyrus supramarginalis im unteren Parietallappen.

Tiefer Anteil

Der tiefe Anteil der sylvischen Fissur, auch als Sylvische Zisterne (Cisterna Sylvii) bezeichnet, wird in zwei Kompartimente unterteilt: das vordere sphenoidale Kompartiment und das operculoinsuläre Kompartiment.

Das vordere sphenoidale Kompartiment bildet einen schmalen Raum zwischen dem Frontal- und dem Temporallappen. Es schließt sich an die Cisterna carotica an, die eine wichtige Passage für die Arteria carotis interna darstellt. In diesem Abschnitt verläuft außerdem das M1-Segment der Arteria cerebri media, welches entlang der Limen insulae, der Übergangsregion zur Inselrinde, einen charakteristischen Verlauf nimmt.

Hinter der Limen insulae beginnt das operculoinsuläre Kompartiment, das ebenfalls in zwei spezifische Spalten gegliedert ist:

- Die insuläre Spalte: Diese Spalte befindet sich auf der lateralen Oberfläche der Insula und enthält das M2-Segment der Arteria cerebri media sowie die Inselvenen. Der obere Schenkel dieser Spalte trennt die Insula von der medialen Oberfläche des Operculum frontoparietale. Der untere Schenkel trennt die Insula hingegen von der medialen Fläche des Operculum temporale. Die insuläre Spalte endet schließlich im Sulcus circularis insulae, einer ringförmigen Furche, die die Inselrinde umgibt.

- Die operculäre Spalte: Diese Spalte liegt seitlich zwischen den Opercula, den überlappenden Bereichen des Frontal-, Parietal- und Temporallappens. Durch diese Spalte zieht zudem das M3-Segment der Arteria cerebri media.

Der Boden des tiefen Anteils wird durch die Inselrinde gebildet.

Sylvische Fissur – Embryologie

Die sylvische Fissur beginnt sich in der 14. Schwangerschaftswoche zu entwickeln. Ihre Entstehung ist auf das ungleichmäßige Wachstum des Telencephalons zurückzuführen: Die laterale Hemisphärenwand wächst im Vergleich zu anderen Bereichen langsamer, wodurch eine Einkerbung entsteht, die schließlich den Sulcus lateralis bildet.

Häufige Fragen

- Was ist die Sylvische Fissur?

- Was ist die Sylvische Fissur im MRT?

- Wo befindet sich die Sylvische Fissur im Gehirn?

- Welche Arterie befindet sich in der Sylvischen Fissur?

- Was bedeutet Fissur?

Die sylvische Fissur (Sulcus lateralis) ist eine anatomisch markante Furche im Großhirn, die den Temporallappen von den darüberliegenden Frontal- und Parietallappen trennt. Sie dient als wichtige anatomische Grenze und spielt eine zentrale Rolle in der Gliederung der Hirnoberfläche. Ihre Entdeckung geht auf den niederländischen Anatom Franciscus de la Boe Sylvius im Jahr 1641 zurück.

Im MRT (Magnetresonanztomographie) ist die sylvische Fissur als tiefe Furche zwischen den drei Hirnlappen (Frontal-, Temporal-, Parietallappen) sichtbar. Sie kann genutzt werden, um die Orientierung im Gehirn zu erleichtern und pathologische Veränderungen, wie zum Beispiel Schwellungen oder Tumoren, zu lokalisieren. Die angrenzenden Strukturen, wie die Arteria cerebri media oder die Inselrinde, können ebenfalls meist gut dargestellt werden.

Die sylvische Fissur liegt seitlich auf der Oberfläche des Großhirns. Sie verläuft zwischen dem Temporallappen auf der Unterseite und den darüberliegenden Frontal- und Parietallappen. Ihr vorderer Anteil beginnt am Processus clinoideus anterior, während ihr hinterer Teil auf Höhe des Pterions endet.

In der sylvischen Fissur verläuft die Arteria cerebri media, die aus der Arteria carotis interna entspringt. Sie gliedert sich in verschiedene Segmente, darunter das M1-Segment im vorderen sphenoidalen Kompartiment und das M2-Segment in der insulären Spalte. Diese Arterie spielt eine wichtige Rolle in der Versorgung des Gehirns.

Eine Fissur ist eine tiefe Spalte oder Furche in einer Struktur, die sie in verschiedene Abschnitte unterteilt. Im Gehirn sind Fissuren wichtige Orientierungspunkte, die verschiedene Hirnlappen voneinander trennen. Die sylvische Fissur ist ein typisches Beispiel für eine solche anatomische Trennlinie.

- Kirsch J. et. al., Taschenlehrbuch der Anatomie (Thieme, 2. Auflage, 2017)

- Großhirn, Amboss, https://next.amboss.com/... (Abrufdatum: 27.01.2025)