Inhaltsverzeichnis

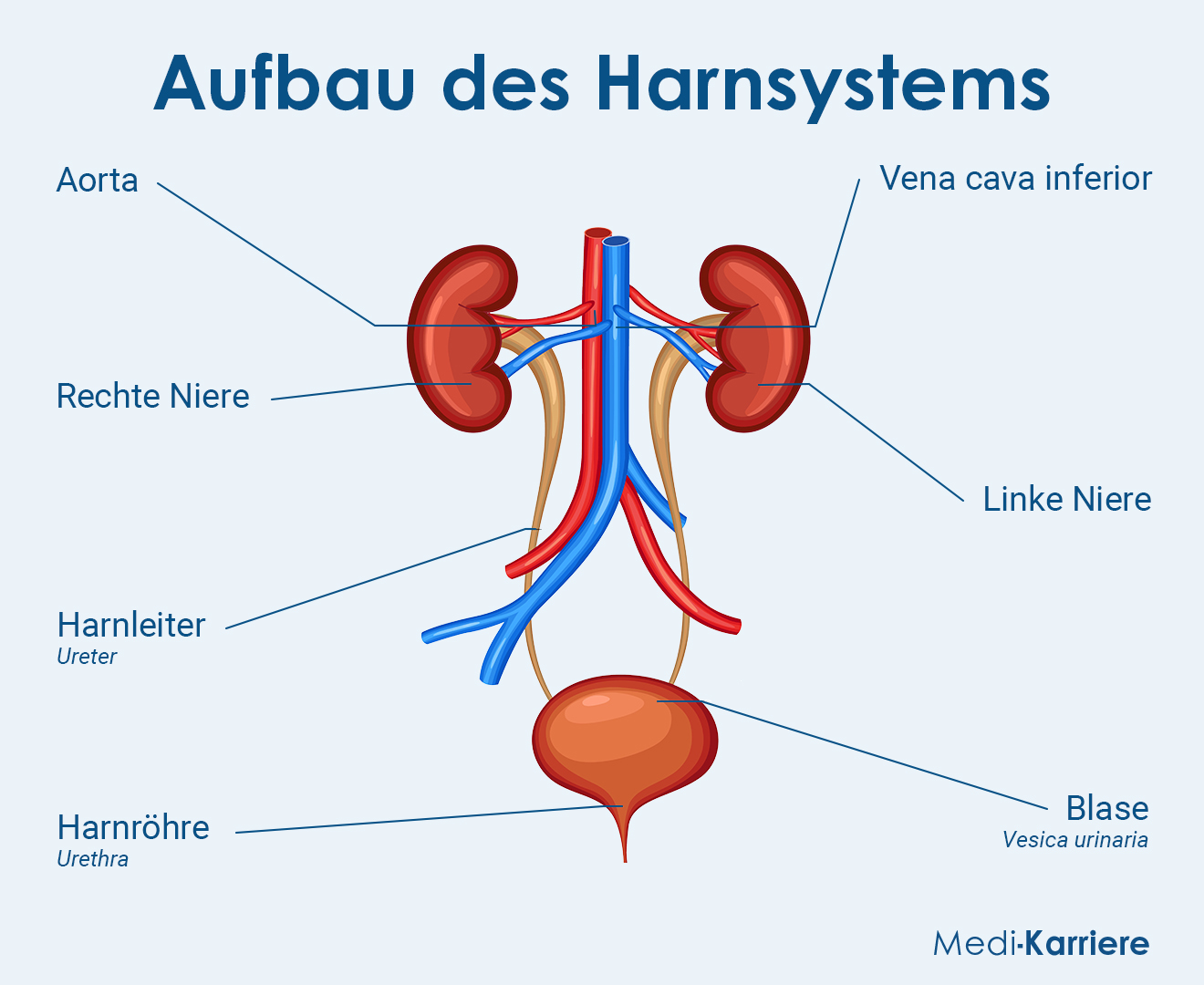

Als Teil des Harnsystems ist der Ureter bedeutend für die Entgiftung des Körpers über die Nieren. Wie bedeutend seine Rolle bei ist fällt vor allem auf, wenn etwas nicht funktioniert: Bei Rückstau von Harn kann ein Harnwegsinfekt entstehen, der im schlimmsten Fall zur Urosepsis und zum Tod führen kann. Was der Harnleiter macht, damit das nicht passiert und ein Überblick über seinen Aufbau und wichtige Beschwerden zeigt dieser Artikel auf.

Inhaltsverzeichnis

Ureter – Definition

Der Harnleiter (Latein: Ureter) ist ein schlauchförmiges Hohlorgan mit einem Durchmesser von etwa 0,5 cm, das retroperitoneal (hinter dem Bauchfell liegend) die Nierenbecken mit der Harnblase (Vesica urinaris) verbindet. Er ist etwa 25 bis 30 cm lang und lässt sich je nach Lehrbuch in zwei bzw. drei Abschnitte einteilen:

- Pars abdominalis zwischen Nierenbecken (Pelvis renalis) und Linea terminalis, auch kranialer oder proximaler Ureter

- Pars pelvica zwischen Linea terminalis und dorsaler Blasenwand, auch kaudaler oder distaler Harnleiter

- (Pars intramuralis in den Muskelschichten der Blase)

Harnleiter oder Harnröhre?

Der Harnleiter wird gerne mit der Harnröhre (Urethra) verwechselt. Während ersterer den Harn von den Nieren zur Blase weiterleitet, dient die Urethra dem absetzen des Urins aus der Blase. Ihr Aufbau ist bei Mann und Frau unterschiedlich.

Ureter – Anatomie und Verlauf

Der Ureter ist paarig angelegt und macht einen leichten Bogen in seinem Verlauf von latero-kranial nach medio-kaudal. Er beginnt auf Höhe von LWK 1 oder 2 am Nierenhilum – dorsal der Nierengefäße (A. renalis und V. renalis) sowie des N. genitofemoralis und liegt in seinem gesamten Verlauf im Spatium retroperitoneale.

Dabei unterkreuzt er zunächst die A. und V. testicularis beim Mann beziehungsweise die A. und V. ovarica bei der Frau. Anschließend überkreuzt er die V. und A. iliaca communis (seltener externa) um dann den Ductus deferens (beim Mann) oder das Ligamentum teres uteri mit der darin liegenden A. uterina (bei der Frau) wieder zu unterkreuzen. Hier ist sein Verlauf zudem nahe der Cervix uteri. Bei OPs muss man daher gerade beim weiblichen Geschlecht besonders beachten, den Harnleiter nicht versehentlich zu verletzen.

Merkhilfe: Topographie des Harnleiters

Um sich die vielen Kreuzungen zu merken, kann man sich merken, dass der Ureter eine „schüchterne“ Struktur ist: Er versteckt sich vor allen Strukturen, die mit den Genitalien zu tun haben (diese unterkreuzt er).

Die Gefäßversorgung der Leitungsstruktur erfolgt über die jeweilig am nächsten liegenden Gefäße: Die Pars abdominalis wird durch die A. renalis, die Pars pelvica durch die A. testicularis/ovarica und die Pars muralis über die A. vesicularis superior/inferior und bei Frauen zusätzlich durch die A. uterina versorgt. Gleiches gilt für den venösen Abfluss. Die Innervation erfolgt über den Plexus utericus: Der Sympathikus hemmt dabei die Peristaltik über die Plexus renalis und hypogastricus inferior, während der Parasympathikus sie durch die Nn. splanchnici pelvici und den N. vagus steigert.

Engstellen

Besonders klinisch wichtig sind die Engstellen den Ureters, die durch den Verlauf entstehen. Diese werden wie folgt beschrieben:

- 1. Engstelle: Beim Austreten aus dem Nierenbecken durch 90-Grad-Knick von medial nach kaudal.

- 2. Engstelle: Durch das Überkreuzen der Iliakalgefäße

- 3. Engstelle: Im Verlauf durch die Muskulatur der Blasenwand

- (Je nach Lehrbuch 4. Engstelle: Durch die Beziehung zu Ovarial- oder Testikulargefäße)

Hier ist das Risiko am höchsten, dass sich Harnsteine festsetzen.

Harnleiter – Funktion

Die Hauptaufgabe des Harnleiters steckt bereits im Namen – er leitet den Harn von den Nieren zur Blase weiter. Dabei ist er aber mehr als eine reine Röhre, denn durch seine spiralig angeordnete Muskulatur kann er eine peristaltische Welle in Blasenrichtung erzeugen. Dadurch entsteht eine Transportgeschwindigkeit von 2 bis 3 cm pro Sekunde.

Der Eintritt in die Blase erfolgt leicht angeschrägt und erzeugt eine Engstelle, die durch die Kontraktion der Blasenmuskulatur verschlossen wird und sich nur bei einer peristaltischen Welle öffnet. Dadurch wird ein Rückstau des Urins aus der Blase in den Ureter (Vesikouretraler Reflux) verhindert.

Harnleiter – Schmerzen und Entzündung

Durch seine enge Beziehung zu vielen Strukturen im Bauchraum – etwa den M. psoas major – können Entzündungen, Koliken oder Verletzungen am Harnleiter die unterschiedlichsten Beschwerden auslösen: So sollte man bei Flanken-, Leisten- oder auch generellen Bauchschmerzen immer den Ureter als mögliche Ursache in Betracht ziehen.

Uretolithiasis

Als Uretolithiasis bezeichnet man die Entstehung oder das Festsetzen von Harnsteinen (Urolithiasis) im Harnleiter. Bis 5 mm werden diese meistens einfach ausgeschieden, bei größeren Steinen kann der Leiter verstopfen und eine Kolik und/oder einen Harnstau verursachen. Im schlimmsten Fall kann es zum Harnwegsinfekt (bis zur Urosepsis) oder zu einer chronischen Pyelonephritis (bis zur Niereninsuffizienz) kommen. Patienten/-innen klagen häufig über krampfartige Schmerzen der Flanke mit Ausstrahlung in den Leisten-, Genitalbereich, Rücken oder Unterbauch. Je nach Größe des Steins und Anatomie des Betroffenen können Steine durch Bewegung, Flüssigkeitszufuhr oder medikamentöse Litholyse abgehen, in manchen Fällen kann eine operative Extraktion nötig werden.

Häufige Fragen

- Was ist der Unterschied zwischen Ureter und Urethra?

- Wo liegen die Ureter Engstellen?

- Welchen Durchmesser hat der Harnleiter?

- Welche Funktion hat der Harnleiter?

- Was passiert wenn der Harnleiter verstopft ist?

Ureter und Urethra gehören beide zum ableitenden Harnsystem. Während der Ureter (Harnleiter) den Harn aus der Niere und dem Nierenbecken zur Blase weiterleitet, ist die Urethra (Harnröhre) für das Absetzen des Urins aus der Blase verantwortlich. Beim Mann verläuft außerdem der letzte Weg des Ejakulats durch die Harnröhre.

Je nach Lehrbuch hat der Ureter 3 oder 4 Engstellen. Die erste liegt beim Übergang aus dem Nierenbecken in den Harnleiter, da dieser einen 90-Grad-Knick macht. Eine weitere Engstelle liegt an der Passage der Iliakalgefäße sowie beim Eintritt durch die Muskelschicht in die Blase. Manche Quellen beschreiben auch die Unterkreuzung der A. testicularis bzw. ovarica als Engstelle.

Das Lumen des Harnleiters in mit einem Durchmesser von 5 mm sehr klein. Durch die Peristaltik seiner Muskulatur wird dennoch ein Urintransport von 2 bis 3 cm in der Sekunde ermöglicht. Problematisch wird das kleine Volumen klinisch bei Harnsteinen oder bei Operationen, bei denen die feine Struktur übersehen und verletzt werden kann.

Der Harnleiter verbindet die Niere und das Nierenbecken mit der Harnblase. Primär dient er dem Weitertransport des Harns zur Blase hin. Gleichzeitig hat er durch seine Engstellen eine Art Ventilfunktion und verhindert den Rückstau des Harns von der Blase zur Niere.

Ist der Harnleiter verstopft, ist meistens ein Harnstein dafür verantwortlich. Es können aber auch anatomisch gegebene Engstellen, Blutkoagel oder seltener Tumore das zugrunde liegende Problem darstellen. Unbehandelt führt eine Verstopfung zu einem Harnrückstau. Im schlimmsten Fall könnte dieser in einem Harnwegsinfekt (bis zur Urosepsis) oder einer chronischen Pyelonephritis (bis zur Niereninsuffizienz) resultieren.

- Aumüller et al., Duale Reihe Anatomie, Thieme (Verlag), 5. Auflage, 2020

- Schünke et al., Prometheus LernAtlas – Innere Organe, Thieme (Verlag), 6. Auflage, 2022

- Hahn, Checkliste Innere Medizin, Thieme (Verlag), 9. Auflage, 2023

- Füeßl et al., Duale Reihe Anamnese und klinische Untersuchung, Thieme (Verlag), 7. Auflage, 2022

- Harnleiter, https://www.amboss.com/... (Abrufdatum 13.12.2023)

- Harnleiter (Ureter), https://viamedici.thieme.de/... (Abrufdatum 13.12.2023)