Inhaltsverzeichnis

Eine Vakuole kann die unterschiedlichsten Stoffe aufnehmen und so den Rest der Zelle vor potentiell schädlichen Substanzen schützen. Sie übernimmt aber noch weitaus mehr Aufgaben, nicht nur beim Menschen sondern bei vielen Pflanzen, Tieren und Bakterien. Dieser Artikel beschäftigt sich ausführlich mit der Thematik und geht auf die Bedeutung der Vakuolen beim Menschen ein.

Inhaltsverzeichnis

Vakuole – Definition

Eine Vakuole beschreibt ein Zellorganell, welches lichtmikroskopisch sichtbar ist. Es ist Teil des Endomembransystems, worunter die Organellen von Eukaryoten verstanden werden, die durch vesikuläre Transportprozesse verbunden sind.

Vakuolen sind von einer Membran umhüllt und stellen eigene Zellkompartimente dar. Sie ähneln Vesikeln, sind aber größer gebaut.

Sonderfall Fettvakuole

Die Fettvakuole muss von der Vakuole definitionsgemäß abgegrenzt werden. Sie ist nicht in dem Sinne eine richtige Vakuole, da sie nicht von einer Membran umgeben ist. Lediglich durch ihre äußerliche Ähnlichkeit unter dem Lichtmikroskop hat sie die Bezeichnung als Vakuole erlangt.

Vakuole – Aufbau, Hintergrund und Formen

Grundlegend betrachtet ist eine Vakuole ein durch eine Membran abgegrenzter Zellraum, welcher Flüssigkeit enthält. Diese Flüssigkeit besteht im Grunde genommen aus Wasser und darin gelösten organischen und anorganischen Stoffen sowie Enzymen. Durch die dehnbare Membran ist die Form der Vakuole sehr anpassbar und sie stellt sich auf die variable Zellform ein. Die Biomembran wird auch Tonoplast genannt und ist semipermeabel, wodurch sie Wasser aufnehmen und abgeben kann.

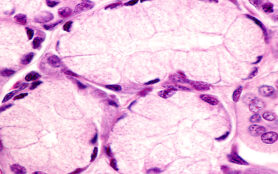

Vakuloen bilden sich einerseits durch die Verschmelzung von mehreren kleinen Vesikeln. Darunter versteht man rundliche Strukturen mit einem Durchmesser von etwa 50 bis 100 Nanometern. Auch sie sind von einer Membran umgeben, allerdings nur elektronenmikroskopisch sichtbar. Dort zeigen sie sich als ovale oder runde Hohlräume. Ihre Hauptfunktion liegt im Transport von Lipiden oder Proteinen zwischen einzelnen Zellorganellen. Außerdem können sie Stoffe, die für die Exozytose oder Sekretion bestimmt sind, ebenfalls aufnehmen. Sie bilden damit die Grundlage des vesikulären Transports.

Eine weitere Möglichkeit bei Pflanzen ist die Bildung der Vakuole während des Zellwachstums. Dabei nimmt die Pflanzenzelle vermehrt Wasser über die Osmose auf, wodurch Hohlräume im Zytoplasma entstehen. An diese lagert sich dann eine Membran an, die den Hohlraum vom Zytoplasma abgrenzt, wodurch viele kleinere Vakuolen entstehen. Diese verbinden sich abschließend zu einer großen Zentralvakuole, die bis zu 80 oder 90 Prozent der Zelle ausfüllen kann.

Formen

Man kann im Tierreich beispielsweise zwei Hauptformen von Vakuolen unterscheiden, die Nahrungsvakuole im Rahmen der Phagozytose beziehungsweise Endozytose und die kontraktile Vakuole.

Die Nahrungsvakuole (Gastriole) ist wichtig für den Stoffwechsel von Einzellern. Unter dieser Form versteht man eine Vakuole, die Flüssigkeit aus dem Umgebungsmedium und den Nahrungsbestandteilen enthält. Sie entsteht durch Endozytose des Einzellers, der aus der umgebenden Flüssigkeit Nahrungsteilchen aufnimmt. In diesem Prozess stülpt sich die Zellmembran ein und schnürt sich ab, wodurch die Vakuole im Zellinneren entsteht. In der Nahrungsvakuole helfen Enzyme anschließend bei der Verdauung und der darauf folgenden Verwertung der Nahrung. Diese Enzyme gelangen über Lysosomen in die Nahrungsvakuole. Ist der Prozess abgeschlossen, verschmilzt die Vakuole erneut mit der Zellmembran und gibt die unverdaulichen Reste nach außen frei. Das Äquivalent zur Nahrungsvakuole sind die Endosomen bei mehrzelligen Lebewesen.

Kontraktile Vakuolen finden sich beispielsweise bei Pantoffeltierchen oder Augentierchen (Euglena), die ebenfalls zu den Einzellern zählen. Hierbei handelt es sich um Vakuolen, die die Fähigkeit der Kontraktion besitzen. Ihre Hauptaufgabe ist die Ausscheidung von Wasser, was ihnen durch rhythmische Vergrößerung gelingt. Dabei absorbieren sie Flüssigkeit des Zytoplasmas und geben es nach außen ab. So kann die andauernde Osmose, also der Einstrom des Wassers in den Einzeller, ausgeglichen werden. Ohne die kontraktilen Vakuolen würden die Lebewesen platzen. Grundlage für die Kontraktilität sind die Protonenpumpen in der Zellmembran. Diese pumpen Protonen in die kontraktile Vakuole, wodurch ein Protonengradient entsteht, welches die Energie für den folgenden Ionentransport bereitstellt. Daher herrscht in der Vakuole ein hoher Salzgehalt, was das Wasser des Zytoplasmas anregt, in die Vakuole zu diffundieren. Wenn genügend Wasser in der Vakuole vorliegt, verschmilzt sie mit der Zellmembran und schleust das Wasser aus der Zelle.

Vakuole – Funktion und Aufgaben

Vakuolen übernehmen beim Menschen und bei Pflanzen oder einzelligen Lebewesen Aufgaben, die sich weitgehend überschneiden. Die folgenden Abschnitte vermitteln einen Überblick dieser Funktionen.

Beim Menschen

Beim Menschen übernehmen die Vakuolen unter anderem folgende Aufgaben:

- Wasser: Vakuolen nehmen über Osmose Wasser auf.

- Speicherung: Sie speichern übergangsweise Syntheseprodukte und Abfallprodukte.

- Zellschutz: Einige Proteine, organische Verbindungen oder Ionen können potentiell den Zellstoffwechsel stören. Durch die Isolation dieser Stoffe in Vakuolen wird das verhindert.

Grundlegend lässt sich aber feststellen, dass Vakuolen in menschlichen Zellen eine eher untergeordnete Rolle spielen. Viel häufiger finden ihre kleinen Geschwister, die Vesikel, ihren Einsatz im Zellstoffwechsel.

Bei Pflanzen

Bei Pflanzen wirken die Vakuolen ganz entscheidend bei der Erzeugung des Turgordrucks mit. Darunter versteht man den Druck, den die Zellflüssigkeit auf die Zellwand ausübt. Ziel der Zelle ist der Einstrom von Wasser, wodurch ein Druck auf die Zellwand entsteht, der Turgor. Nur so erhält die Pflanze die nötige Stabilität zum aufrecht stehen. Außerdem hilft der Turgor bei der Absonderung von Sekreten. Die Vakuole nimmt durch ihre Fähigkeit der Wasseraufnahme einen hohen Stellenwert in dieser Verbindung ein.

Wie beim Menschen speichert die Vakuole bei Pflanzen ebenfalls Proteine und organische Verbindungen. Auch Gift- und Bitterstoffe, die vor Fressfeinden oder Pilzbefall schützen, werden eingelagert. Durch die Abgrenzung mittels der Membran kann die Zelle hierdurch auch keinen Schaden nehmen. Außerdem können Farbstoffe eingelagert werden, wodurch bestimmte Blütenfarben entstehen.

Die Vakuole dient ebenfalls der Verdauung von Makromolekülen und den zelleigenen Abfallprodukten.

Vakuole – Rolle bei klinischen Erkrankungen

Bei vielen Erkrankungen spielen Vakuolen im Rahmen von Transportprozessen eine Rolle. Beim ischämischen Schlaganfall beispielsweise finden sich in Makrophagen mit Lipiden gefüllt Vakuolen. Beim Cholesterinembolie-Syndrom wird etwa bei der Linksherzkatheteruntersuchung Cholesterinmaterial in kleine Arterien verschleppt, worauf eine Entzündung folgt. Histopathologisch zeigen sich in der Mikroskopie dadurch spindelförmige Vakuolen durch das herausgelöste Cholesterin. Diese werden auch als Cholesterinsärge bezeichnet.

Vakuolisierung

Die Vakuolisierung beschreibt die Bildung von mehreren Vakuolen innerhalb des Zytoplasmas einer Zelle, wodurch sie mikroskopisch löchrig wirken. Klinisch gesehen ist die Vakuolisierung von neutrophilen Leukozyten und Monozyten im Blut ein Hinweis auf einen schweren Infekt, beispielsweise eine Sepsis. Bei anderen Zelltypen weist eine Vakuolisierung auf eine Virusinfektion hin.

Ursache für die Vakuolisierung ist die Phagozytose der Erreger und die anschließende Verdauung im Zytoplasma, wodurch sich die Vakuolen bilden.

- Die Zelle, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 09.09.2024)

- Ischämischer Schalganfall, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 09.09.2024)

- Herzkatheteruntersuchung, https://next.amboss.com/... , (Abrufdatum: 09.09.2024)